普通借地権と定期借地権の違いは?借地権の種類別に詳しく解説

普通借地権と定期借地権の違いは?借地権の種類別に詳しく解説

目次

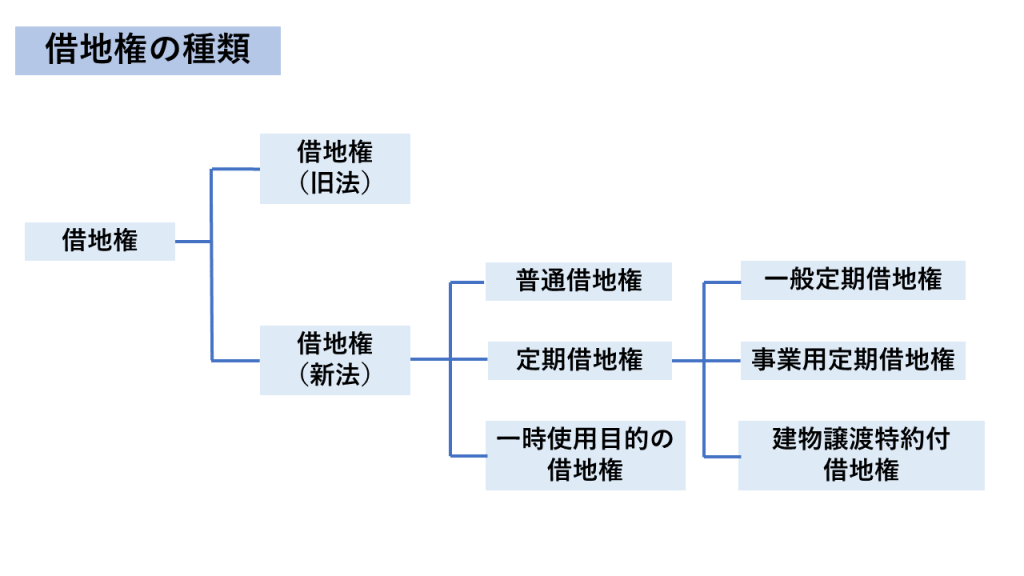

建物を所有する目的で土地を借りる権利を「借地権」といいます。

この借地権には、1992年8月1日に施行された借地借家法に基づく「普通借地権」や「定期借地権」、それ以前の旧法に基づく「旧借地権」など、いくつかの種類が存在し、それぞれ特徴が異なります。

この記事では、特に「普通借地権」と「定期借地権」の違いに焦点を当て、それぞれの借地権が持つ特徴を分かりやすく解説します。

土地の所有権とは異なり、借地権は売却のしやすさ、購入に必要な資金、維持費用(ランニングコスト)などに違いがあるため、借地権に関わる方はこれらの特徴をしっかりと理解しておきましょう。

普通借地権と定期借地権の違い

借地権は大きく普通借地権と定期借地権に分けられます。

また、普通借地権と定期借地権の主な違いは、以下の通りです。

| 普通借地権 | 定期借地権 | |

| 更新の有無 | 原則として更新あり (半永久的な利用も可能) | 更新なし (契約期間満了で土地返還) |

| 存続期間 | 初回30年以上、更新後は20年以上 (2回目以降は10年以上) | 種類により異なる (例:一般定期借地権は50年以上) |

| 地代の傾向 | 定期借地権に比べると比較的安価な傾向 | 普通借地権に比べると比較的高価な傾向 |

| 借地権価格の傾向 | 定期借地権に比べると比較的高価な傾向 | 普通借地権に比べると比較的安価な傾向 |

| 利用目的 | 建物の所有目的 (用途制限は特になし) | 種類により事業用に限定される場合あり |

次章からは、普通借地権と定期借地権、それぞれの特徴を詳しく解説します。

普通借地権の特徴

普通借地権とは、1992年に施行された「借地借家法」により新しく設けられた借地権のことです。

普通借地権は建物の所有を目的としており、駐車場や道路などの利用の場合は適用できません。

普通借地権における存続期間と契約更新

当初の存続期間は最低でも30年と定められており、当事者の合意によりこれより長い期間を設定することも可能です。

契約時に存続期間を定めなかった場合でも、自動的に30年となります。

普通借地権の大きな特徴は、借地人が希望すれば原則として契約更新が認められる点です。

これにより、借地人は半永久的にその土地を借り続けることが可能です。

契約更新後の存続期間は、最初の更新では20年以上、2回目以降の更新では10年以上となります。

ただし、地主側に正当な事由(自己使用の必要性など)がある場合は、更新が拒絶されることもあります。

更新時には、地主に対して更新料の支払いが必要となるのが一般的です。

旧借地権との違い

1992年8月1日の借地借家法施行日より前に設定された借地権は、新たに契約をし直さない限り、「旧借地法」が適用されます。

この旧借地権は、新法である借地借家法に基づく普通借地権と比較して、借地人の権利がより強く保護される傾向にありました。

旧借地権と新法借地権の主な違いは以下の通りです。

| 旧借地権 (1992年7月31日以前の契約) | 普通借地権 (1992年8月1日以降の契約) | |

| 存続期間 (建物構造別) | ・堅固建物(鉄筋コンクリート造等):当初60年、更新後30年 ・非堅固建物(木造等):当初30年(または20年)、更新後20年 | 建物の構造に関わらず一律:当初30年以上、初回更新後20年以上、2回目以降10年以上 |

| 建物の朽廃による借地権消滅 | 建物が朽廃すると借地権も消滅する場合がある | 建物が朽廃しても借地権は消滅しない |

| 更新後の建物滅失による解約 | 原則として解約できない | 地主からの解約申し入れが可能 (ただし、借地人に不利にならないよう配慮が必要) |

借地借家法の施行から時間が経過していますが、施行日以前に設定された借地契約が更新され続けている場合、依然として旧借地法が適用されるため、現存する借地権の中には旧借地権も多く存在します。

定期借地権の特徴

定期借地権は、普通借地権と同じく1992年の借地借家法によって新たに導入された概念です。

最大の特徴は、契約期間の満了とともに借地関係が確実に終了し、契約の更新がないという点です。

これにより、地主は将来的に土地が必ず返還されるという安心感を得られ、土地活用計画を立てやすくなります。

定期借地権にはいくつかの種類があり、それぞれ契約期間や利用目的に違いがあります。

一般定期借地権や事業用定期借地権(一部例外を除く)の場合、契約終了時には借地人が自己の費用負担で建物を解体し、土地を更地にして地主に返還する必要があります。

一方、建物譲渡特約付借地権では、契約期間満了時に地主が建物を買い取ることになります。

定期借地権の設定契約は、後述する種類によって公正証書等の書面で行うことが法律で義務付けられている場合があります。

定期借地権の種類とそれぞれの違い

定期借地権には、主に以下の3つの種類があります。

- 一般定期借地権

- 事業用定期借地権

- 建物譲渡特約付借地権

これらには、それぞれ存続期間や目的、契約方法などの違いがあります。

定期借地権の種類①:一般定期借地権

一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定する借地権です。

この借地権では、以下の3つの特約が付きます。

- 契約の更新をしない(期間満了で終了)

- 建物の再築による存続期間の延長をしない

- 期間満了時の建物買取請求権を認めない

これにより、契約期間が満了した際には、借地人は建物を収去して土地を更地の状態で地主に返還する義務を負います。

建物の利用目的に特に制限はなく、居住用でも事業用でも利用可能です。

契約は、公正証書などの書面によって行う必要があります。

定期借地権の種類②:事業用定期借地権

事業用定期借地権は、その名の通り、事業用の建物(店舗、工場、オフィスなど)を所有する目的でのみ利用できる借地権です。

居住用の建物を建てることはできません。

契約は必ず公正証書によって行わなければならず、公正証書以外の方法で契約した場合は無効となります。

存続期間は、当初10年以上20年以下とされていましたが、2008年1月1日の借地借家法改正により、10年以上50年未満の範囲で設定できるようになりました。

存続期間を30年以上50年未満で設定する場合は、一般定期借地権と同様に「契約の更新なし」「建物の再築による期間延長なし」「建物買取請求権なし」の3つの特約が適用され、更地返還が原則です。

一方、存続期間を10年以上30年未満で設定する場合は、これらの特約を付けるか否かは当事者の合意に委ねられています(ただし、契約更新をしない旨は定める必要があります)。

定期借地権の種類③:建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権は、存続期間を30年以上として設定し、契約期間満了時に借地上の建物を地主が相当の対価で買い取ることをあらかじめ約束する借地権です。

地主が建物を買い取ることにより、借地権は消滅します。

この特約を有効にするためには、将来の建物譲渡とその対価を確実にするため、建物について所有権移転の仮登記をしておくことが一般的です。

契約方法については、特に法律上の定めはありませんが、後の紛争を避けるためにも契約書などの書面で明確に定めておくことが推奨されます。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権購入のメリット

借地権付き建物のメリットは、主に以下の2点です。

- 購入価格を抑えられる

- 土地に関する税負担がない

借地権購入のメリット①:購入価格を抑えられる

借地権付き建物は、土地の所有権を含まないため、同じ立地や規模の所有権付き建物と比較して、一般的に購入価格が安くなる傾向があります。

目安としては、所有権付き物件の7割程度の価格で購入できるケースも見られます。

借地権購入のメリット②:土地に関する税負担がない

土地の所有者は地主であるため、借地人は土地に対する固定資産税や都市計画税を支払う必要がありません。

これにより、年間のランニングコストを抑えることができます。ただし、建物部分の固定資産税・都市計画税は借地権者が負担することになります。

このように、初期費用や税負担を抑えたい方にとって、借地権付き建物は魅力的な選択肢となり得ます。

借地権購入のデメリット

借地権付き建物のデメリットは、主に以下の3点です。

- 毎月の地代支払いが発生する

- 最終的に土地を返還する必要がある(特に定期借地権)

- 売却や建て替えに制約がある

借地権購入のデメリット①:毎月の地代支払いが発生する

借地権者は土地の賃料として、地主に対して毎月「地代」を支払う必要があります。

地代の金額は、契約内容や固定資産税評価額、近隣の地代相場などを基に決定され、経済状況の変動(物価上昇や地価上昇など)によって将来的に改定される可能性もあります。

借地権購入のデメリット②:最終的に土地を返還する必要がある(特に定期借地権)

普通借地権の場合は、契約更新を重ねることで長期間の利用が可能ですが、それでも地主の正当事由による更新拒絶のリスクはゼロではありません。

一方、定期借地権の場合は契約更新が認められないため、契約期間が満了すれば、原則として土地を地主に返還しなければなりません(建物譲渡特約付借地権を除く)。

更地返還の場合は、建物解体費用も自己負担となります。

借地権購入のデメリット③:売却や建て替えに制約がある

借地権付き建物を売却(借地権の譲渡)する場合や、既存の建物を取り壊して新たに建物を建築(建て替え)する場合、あるいは大規模な増改築を行う際には、原則として地主の承諾が必要です。

その際、地主に対して譲渡承諾料や建替承諾料(増改築承諾料)といった一時金の支払いが必要になることが一般的です。

地主から承諾が得られない場合や、承諾料の金額で折り合いがつかない場合は、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求める「借地非訟手続」を利用することも可能ですが、時間と費用がかかります。

また、借地権の残存期間が短い場合や、買主が住宅ローンを利用しにくいといった理由から、所有権付き物件に比べて売却が難しくなる傾向があります。

まとめ

この記事では、普通借地権と定期借地権の違いやそれぞれの特徴を解説しました。

借地権には更新の可否や期間満了時の対応など、種類による違いがあり、売却や相続時には特有の課題が生じがちです。

「地主に地代の値上げを要求された」「借地権を相続したけれど、どうすればいいか扱いに困っている…」「古い契約のため契約書がない」といったお悩みをお持ちではありませんか?

弊社センチュリー21中央プロパティーは、借地権を専門とする不動産仲介会社です。

借地権に関するお悩み相談・高額売却実績はこれまでに4万件を超え、圧倒的な実績を誇ります。

社内には借地権専門の弁護士が常駐し、お悩みに対する的確なアプローチでスムーズな解決に導きます。

また、地主と揉めていても、現状のまま借地権を売却できる独自のノウハウがあるため、借地権売却をトラブルなく進めたいとお考えの方もぜひご検討ください。

ご相談からご売却まで、売主様の費用負担は0円です。

この記事の監修者

代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。