借地権の共有名義は危険?兄弟で相続する際の注意点とは

目次

借地権を兄弟で相続する場合、共有名義にすることで大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。

本記事では、借地権を共有名義にする場合の注意点や共有状態を解消するための具体的な方法について解説します。

【無料相談】相続した借地権の活用方法や売却でお悩みの方はこちら ≫

借地権の共有名義とは

借地権の共有名義とは、一つの借地権を複数の人が共同で所有している状態を指します。

これは、借地権付き建物が、複数人の名義で登記されている状態です。

具体的には、兄弟で実家の借地権付き建物を相続した場合に、「借地権の共有名義」という状態になります。

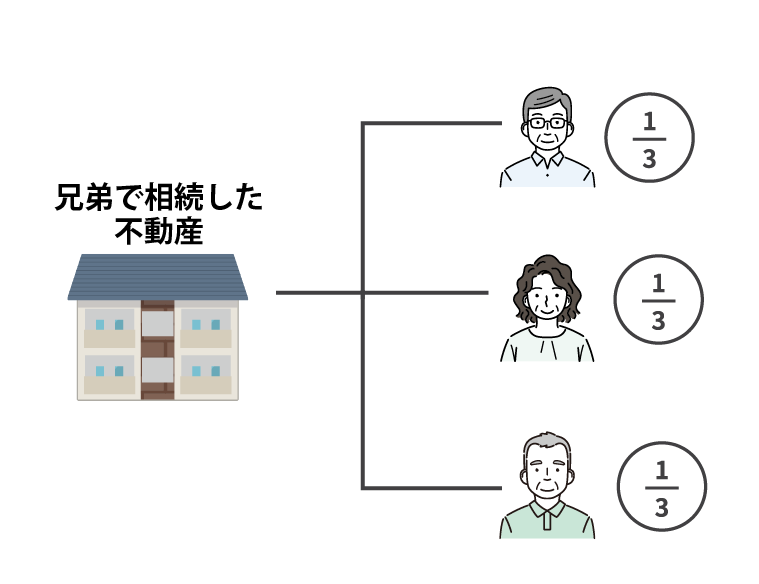

共有名義とは、1つの不動産に対して所有者が二人以上いる状態を指す言葉です。

似た言葉に「共有持分」がありますが、こちらは権利の割合を意味します。

例えば兄弟3人で借地権付き建物を相続した場合、不動産は3人の共有名義となり、一人の持分は3分の1ずつになります。

借地権を共有名義にする4つのリスク

借地権を共有名義にすることで、意思決定のプロセスが複雑化し、結果的に不動産の活用に支障をきたす可能性があります。

借地権を共有名義にした場合の注意点は、以下の通りです。

- 不動産の活用や処分を巡って意見が割れる

- 不動産の維持管理・費用負担で揉める

- 相続発生により権利関係が複雑化する

- 地主との関係性構築や契約手続きが複雑化する

結論から申し上げますと、借地権の共有名義は、デメリットが多い所有方法です。注意点やトラブルに発展しやすいポイントなどは事前に把握しておきましょう。

リスク①:不動産の活用や処分を巡って意見が割れる

不動産を共有名義で所有している場合、各共有者に所有権があるため、自分一人の意思でできることが限られています。

共有名義不動産に対する行為は大きく4つに区分されていますが、そのうち単独の意思で実施できるのは、保存行為のみです。

| 具体例 | 共有者の同意 | |

| 保存行為 | 雨漏り修理、不法占拠者への明け渡し請求 | 共有者の同意は不要 |

| 管理行為 | 賃貸、草刈り、軽微な修繕、短期の金銭の貸し付け | 持分の価格の 過半数の同意が必要 |

| 軽微な変更行為 | 砂利道のアスファルト舗装、外壁の模様替え、小規模なバリアフリー化工事 | 持分の価格の 過半数の同意が必要 |

| 変更行為 | 建て替え、増改築、売却、担保設定、用途の大幅な変更、長期の賃貸借契約 | 共有者全員の同意が必要 |

売却・大規模な増改築など、建物の変更に関わる行為は共有者全員の同意がなければ行うことができません。

共有者間で建物の活用や処分を巡って、意見が割れた場合には、トラブルに発展するリスクがある点に注意しましょう。

リスク②:不動産の維持管理・費用負担で揉める

不動産を共有名義で管理していく場合、以下のようなトラブルが発生しやすい特徴があります。

- 固定資産税や更新料などの費用負担で揉める

- 1人の共有者が無償で住んでいる

固定資産税の納付書は代表者にしか届かないため、代表者が立て替え、他の共有者に精算を求める際に「支払わない」「負担が偏る」といった問題が起こりがちです。

また、相続で共有になった建物では、一部の共有者だけが無償で住み続けるケースも多く、他の共有者は民法703条に基づき持分に応じた使用料(家賃相当額)を請求できます。

ただし、この請求をきっかけに対立が深まることもあるため、共有状態は管理が難しく、早めの話し合いや共有解消の検討が重要です。

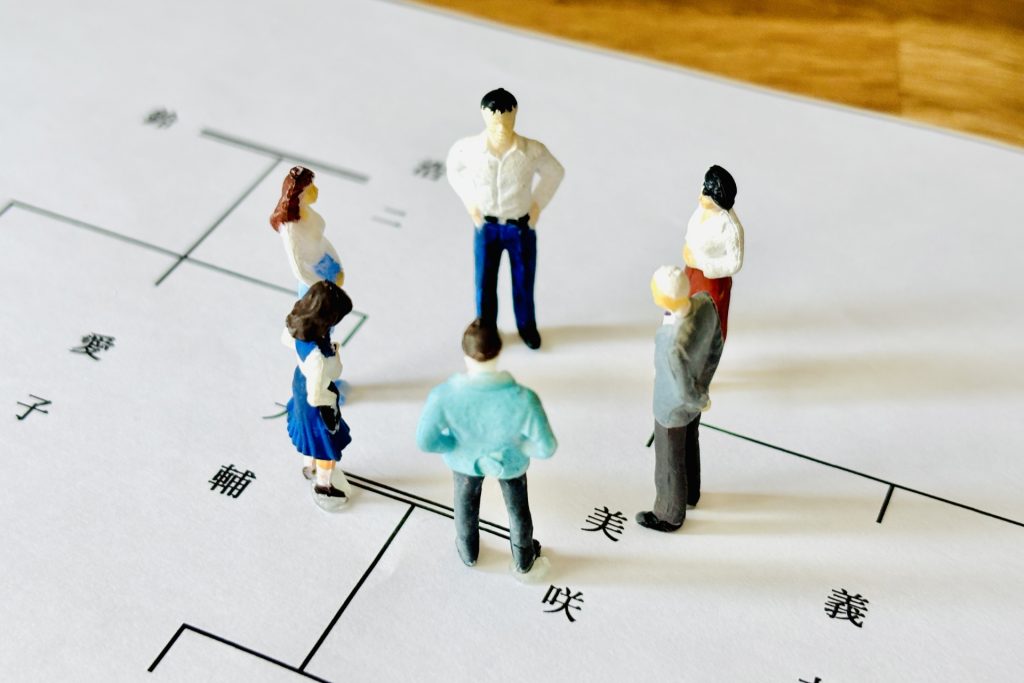

リスク③:相続発生により権利関係が複雑化する

共有者の一人が亡くなった場合、その持分がさらに相続され、新たな共有者が増えることで、権利関係がより複雑になる可能性があります。

相続人が多数に及ぶと、遺産分割協議が難航し、紛争の原因となることもあります。

共有者が増えるほど、全員の同意を得ることが難しくなり、借地権の活用や処分がさらに困難になる可能性があります。

リスク④:地主との関係性構築や契約手続きが複雑化する

借地権は、地主との土地賃貸借契約の上に成り立っています。

借地権を共有名義で相続すると、借地契約の内容についても、共有者全員で確認し方針を決めていく必要があります。

例えば、借地契約の更新時期を迎えた共有名義の借地権。長男は地主の提示する更新条件に合意しようとしましたが、次男は条件に不満があり、もっと有利な条件で更新すべきだと主張しました。

契約更新は共有者全員の合意が必要なため、兄弟間で意見が対立したままでは更新手続きを進めることができません。

合意までに時間を要することで、地主との関係が悪化する可能性もあります。

借地権の共有状態を解消する3つの方法

借地権の共有状態を解消する方法として、主に以下の方法があります。

- 共有者間で持分を売買し、単独名義にする

- 借地権付き建物を全体売却する

- 自分の持分のみを第三者へ売却する

方法①:共有者間で持分を売買し、単独名義にする

共有者間で持分を売買し、単独名義にすることで共有状態を解消することができます。

これは、代償分割とも呼ばれる分割方法の一つです。代償分割とは、相続人のうち1人が相続し、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。

例えば、3,000万円の借地権を3兄弟で相続する場合、代表者が不動産を取得し、他2人の兄弟に1,000万円ずつ代償金を支払うことで、代表者の単独名義になります。

今後も借地権付き建物に居住する予定の場合に有効な方法です。

代償分割には、共有者全員の同意と、権利を取得する代表者にある程度の経済力が必要な点は覚えておきましょう。

方法②:借地権付き建物を全体売却する

共有者全員が、売却に同意している場合は、借地権付き建物を手放すことで共有名義を解消することができます。

借地権の売却先は、地主または買取業者や不動産投資家が一般的です。

地主に買い取ってもらうのが、最も手っ取り早いですが、買取価格は市場価格より低くなる可能性が高いため、価格を重視するなら第三者への売却がおすすめです。

ただし、大前提として、借地権付き建物を第三者に売却するには、地主の譲渡承諾が必要です。

譲渡承諾の交渉は、借地人が自ら進めると不利な条件になりやすいため、借地権専門の不動産会社に仲介してもらうのが賢明です。

また、第三者へ譲渡する場合は、地主へ譲渡承諾料の支払いが必要です。譲渡承諾は得られたものの、「高すぎる譲渡承諾料を請求された」というケースも珍しくありません。

方法③:自分の持分のみを第三者へ売却する

共有者間での持分売買が難しい場合、第三者に自分の持分のみを売却することもできます。

ただし、自分の持分のみを第三者へ売却する場合にも、地主の承諾が必要です。

また、持分のみの売却は買い手を見つけるのが難しいため、共有持分や借地権専門の不動産に依頼するのが良いでしょう。

| 共有者の同意 | 地主の承諾 | |

| 共有者間で持分を売買し、 単独名義にする | 必要 | 必要 |

| 借地権付き建物を 全体売却する | 必要 | 必要 |

| 自分の持分のみを 第三者へ売却する | 不要 | 必要 |

【仲介手数料0円】共有名義の借地権、売却相談受付中

借地権を共有名義で相続するのはあまり推奨できません。共有者間で後々トラブルになりやすいためです。

トラブル回避には、借地権を手放すか共有状態を解消する方法が有効です。

センチュリー21中央プロパティーは、不動産会社の中でも珍しく共有名義と借地権に特化した不動産会社です。

権利関係が複雑で他社で断られてしまった借地権や持分のみのご売却をこれまでに4万件以上サポートしてきた実績があります。

仲介手数料など、ご相談からご売却までにかかる費用は一切ございません。共有名義の借地権でお困りの人は、ぜひご相談ください。

借地権の持分のみを売却した事例

相続で借地権(普通借地権)の共有持分(持分割合1/3)を保有することになったA様は、長年の地代支払いと、遠方居住による管理負担に悩んでいました。

他の共有者は借地権付き建物の売却に反対しており、地主も「共有持分だけの売却は認めない」との姿勢でした。

A様は自身の持分のみを現金化することを強く希望し、弊社にご相談いただきました。

センチュリー21中央プロパティーでは、まずA様の持分を専門的に評価。

その後、地主に対し、共有者間の紛争解消は地主にもメリットがあることを示し、持分のみの譲渡を容認するよう粘り強く交渉を代行しました。

最終的に、地主から承諾を得た上で、A様は共有持分を売却することに成功しました。

A様は、他の共有者や地主との関係を悪化させることなく、複雑な持分を無事に現金化し、長年の負担から解放されました。

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!「借地権のトラブル解決マニュアル」では、トラブルの対処法や当社のサポート内容を紹介しています。ぜひご覧ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍するスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に借地権における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、借地権更新料問題、地代増減額請求、借地非訟事件、建物収去土地明渡請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。