借地権の相続について|借地権のトラブル

借地権の相続について

目次

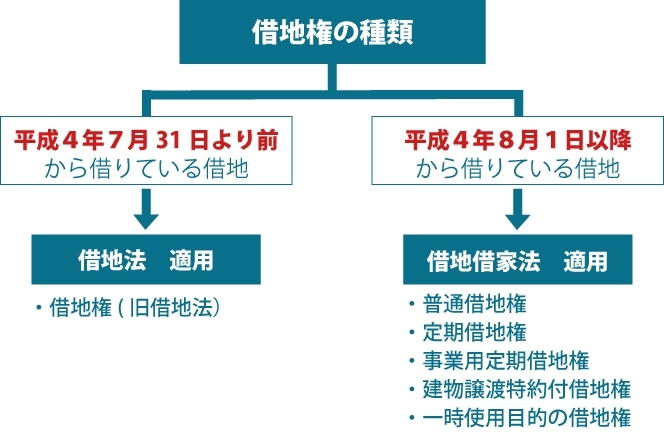

借地権の種類

借地権は大きく分けて2種類、借地法(旧法)と1992年8月1日に施行された借地借家法(新法)が存在します。

主な違いは下記になります。

新法では定期借地権や事業用借地権が新設され、借地権の運用がよりしやすくなりました。旧法時代は一度土地を貸してしまうと、なかなか土地が戻ってこないことが多かったため、より土地の有効活用がよりできるよう、柔軟な契約ができるように改正されています。

ただ、旧法時代に借地契約をしている場合には、新たに新法で契約をし直さない限り、旧法の契約内容がずっと適用される点には注意が必要です。

| 借地権の種類 | 契約時の在続期間 | 更新後の在続期間 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 最初の更新 | 二回目以降の更新 | |||||

| 借地法(旧法) | 旧法上の借地権 | 堅固建物 | 期間の定め有 | 30年以上 | 20年以上 | 10年以上 |

| 期間の定め無 | 30年 | 20年 | 10年 | |||

| 非堅固建物 | 期間の定め有 | 30年以上 | 20年以上 | 10年以上 | ||

| 期間の定め無 | 30年 | 20年 | 10年 | |||

| 借地借家法(新法) | 普通借地権 | 期間の定め有 | 30年以上 | 20年以上 | 10年以上 | |

| 期間の定め無 | 30年 | 20年 | 10年 | |||

| 定期借地権 | 一般定期借地権 | 50年以上 | 更新無し ※期間満了後原状回復(更地) | |||

| 建物譲渡 特約付借地権 | 30年以上 | 建物譲渡に伴い借地権は消滅 | ||||

| 事業用借地権 | 10年以上 50年未満 | 更新無し ※期間満了後原状回復(更地) | ||||

借地権の相続は地主の許可なく可能

借地権を相続するのに地主側の承諾は不要とされています。その背景には、賃借人の居住権の方が優先されるべきという価値判断があります。(借地人の死亡により賃貸借契約が終了してしまい賃借人が出て行かなければならない、というのは理不尽ですよね。)

ただトラブル防止のためには、事前にしっかりと伝えておくことが望ましいでしょう。また借地権を相続した場合には、借地人としての地位も受け継ぐため、地代などの支払い義務も発生してくる点は注意が必要です。

借地権の遺贈による相続は地主の許可が必要

一方で、相続以外の第三者へ遺贈する場合は地主の承諾が必要になります。遺贈とは、「遺言で、財産の全部または一部を、相続人又は相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)すること」です。

もし地主の承諾が得られない場合には、地主に代わり裁判所の許可が必要になります。

ただ、土地の利用関係や、地代の支払いなどが、従前の賃貸借と大きく変わっていた場合には、地主の許可が得られなくても、ほとんどの場合、裁判所は許可してくれます。

借地権と相続の注意点

借地権を相続する際の注意点は大きくは4つです。

- 借地権の相続で更新料や名義書換料などは発生しない

- 共有名義にしない

- 借地権の相続には地主の許可は不要(遺贈の場合は必要)

- 相続した後の契約内容

1. 更新料や名義書換料などは発生しない

借地権の相続は「譲渡」には該当しないので、地主への承諾料や更新料、名義書換料といった費用を支払う必要はありません。仮に請求されるようなことがあっても応じる必要はないので安心してください。

2. 共有名義にしない

他に相続人がいる場合には、借地権を共同相続し、共同名義にするケースもあるかもしれません。しかしながら、共有名義にしてしまうと、いざ処分となったときに権利関係や手続きが面倒になってしまうことがあります。

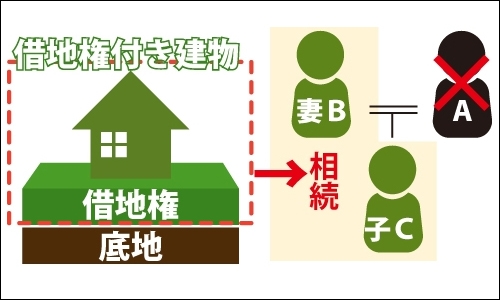

例えば、父親Aが亡くなり、妻(母)Bと子Cで借地権を法定相続分に応じて相続し、共有名義で所有することになったとしましょう。その後しばらくして、子Cが売却・処分したいと思ったとしても、妻(母)Bが頑なに拒む場合、借地権全部を売却することはできません。

このような遺産分割に関するトラブルを避けるためにも、相続が起きた場合には、可能な限り、共同所有の形態は避けた方がよいといえるでしょう。

逆に地主の側からすると、借地人の死亡により相続が発生した際は、借地権を買い取る良いタイミングとも言えます。実際に住んでいる場合だと難しいかもしれませんが、相続や更新のタイミング以外だと交渉が難航する場合が多いのも現実です。地主として借地権を買い取り、完全な所有権に戻すことも有効な方法の一つといえるでしょう。

3. 借地権の相続には地主の許可は不要(遺贈の場合は必要)

前述した通り、借地権を相続することに、地主の許可は不要ですが、遺贈の場合は地主の許可が必要になります。

4. 相続した後の契約内容

相続人が借地人としての一切の権利義務を引き継ぐため、原則的には従前の契約内容がそのまま相続人に引き継がれます。地代についても従前の金額がそのまま適用されます。借地権契約中、例えば30年の借地権契約の10年経過時点で被相続人が亡くなった場合、残りの20年は被相続人のもとに借地権が残ることになります。

一方、地主(底地人)に相続が起きた場合誰が地主の相続人かわからず、地代の支払先がわからないケースがあります。その場合は法務局に供託することで、遅滞を免れることが出来ます。

また、地主に相続人がいない場合、他の法定相続人→特別縁故者(内縁関係等)(民法958条の3)→共有者→国庫と順を追って相続人を探します。最終的には国庫に帰属し(民法959条)、国が地主となります。

相続時に起こりうる借地権のトラブル

相続時における借地権のトラブルとして、代表的なものは下記があげられます。

1. 地主から名義変更料を請求された

借地人側に相続が発生した際、地主から「借地人の名義が変わるので名義変更料を払ってください」という請求があった、というケースがしばしば見られますが、相続により借地人が変わる場合、そのような金銭を支払う必要は一切ありません。

さらに言えば相続があったとしても、引き続き借地権を利用し続けるのに地主の承諾を得る必要もありませんので、ご安心ください。

2. 共有名義で相続してしまいその後の意見がまとまらない

借地権を共有名義で相続したものの、相続後各共有者間で、借地権の利用について意見がまとまらない、といったこともあります。借地権全部を売却するには、共有者全員の同意が必要になります。処分するのに困ってしまうケースもあるため、借地権を相続する際は、共有名義での相続はやめた方がよいでしょう。

3. 地主から土地を返還してほしいと言われた

借地権の相続について地主に伝える必要はありませんが、念のため伝えておかないと、ということで連絡をいれることもあるでしょう。その際、「相続するなら、借地を返却してほしい」と言われることがあります。

こちらに関しては全く応じる必要はありませんので、ご安心ください。

4. 高額な相続税

借地権の条件が良い場合(都心にある等)、価値は非常に高くなります。そうすると自ずと相続税も高額になるため、予想だにしない出費が出てしまうケースも少なくありません。

しかし借地と建物が亡くなった方の自己居住用であれば、一定の要件のもと、課税評価額から80%控除を受けられます。

- 自己居住用でなければこの特例は受けられません。

借地権の対抗要件とは

対抗要件とは、自己の所有物を第三者に対して「自分のものだ!」と正当に主張できるための要件のことです。不動産の多くは登記がこれに当たります。

借地権においては、

- 賃借権に基づく場合は賃借権の登記

- 借地上の建物登記

上記いずれかの登記をすることで、第三者にも自己の権利を主張することが可能です。ただ、1. 賃借権の登記の場合、所有権者(地主)の協力も必要(共同申請が必要)なため、難しい場合が多いです。

一方、借地権者としても、自己の借地権を第三者に主張できないと安心して住んではいられませんよね。そこで、借地借家法では、

- その借地上に建物が存在していること

- その建物が借地人の名義で登記されていること(借地借家法10条1項)

この要件を満たせば借地権を第三者に対抗することができるとしています。借地権を設定した場合だけではなく、相続があった場合にも、第三者へ権利を主張するために、登記は必ずした方がよいでしょう。

借地権を売却したい

借地権を相続しても、実際に住むことを考えていないので、処分したいと思う方もいらっしゃるでしょう。実は、借地権という権利そのものを売却することも可能です。特に都心部では借地権の相場は非常に高く、高値で売却できるケースも多くあります。借地権を売却しようという場合には、「事前に地主の許可を得ること」が必要です。地主の許可なく勝手に借地権を売却してしまうと、契約を解除されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

借地権は賃貸借契約の一種であり、賃貸借契約は当事者間の信頼関係に基づく契約です。そうすると、地主側にとっては、どのような人が自分の土地を借りてくれるのかというのは非常に重要な要素です。賃借人が変わったとたん、地代が支払われなくなってしまったり、想定外の用途で使われてしまったりしたら、たまったものではありません。そのため、借地権の売却(譲渡)には地主の承諾が必要とされています。

地主から承諾がなかなか得られない場合、まずは、地主と交渉することが非常に大切ですが、どうしても承諾が得られない場合には、裁判所に代諾がもらえれば、借地権の売却(譲渡)は可能です。専門的な知識が必要になるケースも少なくないため、お困りの際には専門業者に依頼することをお勧め致します。

借地権の評価方法

借地権を売却するとしても、その評価方法はどうなるのか?という疑問を持たれる方も多いことでしょう。借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地が権利の付着していない、自用地としての価額に借地権割合を乗じて算出します。

この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。

参考:国税庁ホームページ

いかがでしたでしょうか、重要な点は、借地権についての正しい情報を集めることです。その上で、自己判断が難しいときや困ったときにはすぐに専門業者へ相談するとよいでしょう。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。