法定地上権と借地権の違いをわかりやすく解説

法定地上権と借地権の違いをわかりやすく解説

本記事では、法定地上権が成立する要件について、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。

借地権の契約とは

まず、借地権の定義から確認しましょう。

借地権は借地借家法において以下のように解説されています。

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」

(引用元:借地借家法第2条)

借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」とあります。

しかし、実務上、「地上権」による借地権はほとんどありません。

「借地権」とは、多くの場合「賃借権に基づく借地権」を指します。

これは、地上権が非常に強力な権利であり、地主が設定に消極的であることが理由の一つです。

借地契約は、土地を借りる代わりの対価として、借地人が地主に地代を払うことで成立します。

これは民法における賃貸借契約の原則に基づいています。

「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

(引用元:民法第601条)

民法上の賃貸借の規定によりますが、建物所有目的で土地を借りる場合、借地借家法の規定が優先されます。

これは、借地人の保護を厚くするためです。

いずれの場合も、当事者間の合意に基づく債権関係の契約になります。

借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

法定地上権とは

次に、法定地上権の定義を確認しましょう。

民法では、法定地上権は、以下のように解説されています。

「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。」

(引用元:民法第388条)

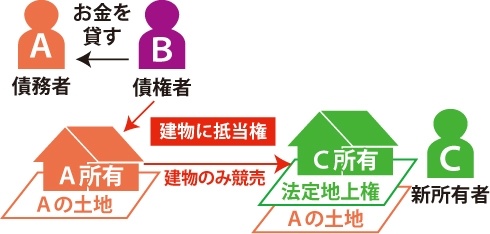

この条文は、抵当権の実行という特殊な状況下で、建物の利用権を保護するための規定です。

法定地上権とは、土地と建物を同一の所有者が持っている場合、その土地または建物に設定された抵当権が実行され、土地と建物が別々の所有者になった際に成立します。

法定地上権は、抵当権が実行された場合にのみ出てくる概念です。

その他の原因で土地と建物の所有者が別々になった場合には、原則として法定地上権は成立しません。

この法定地上権は「地上権が設定されたものとみなす」とあるように、条件が整えば、当事者の意思とは関係なく法律上当然に法定地上権が設定され、その地上権は民法第4章(第265条以下)に規定されているものと同様とされています。

つまり、建物所有者は法的に保護された土地利用権を得ることになります。

法定地上権と借地権の主な違いについて

借地権の多くを占める通常の賃貸借契約は債権契約です。

債権契約とは「当事者間でのみ権利義務などを主張できる関係」と思って頂くとわかりやすいかと思います。

そのため、土地を借りている人(賃借人)は貸主に対して権利を主張することはできますが、第三者に対しては原則として自己の賃借権を主張することができません。

ただし、借地借家法により登記などの対抗要件を備えれば、第三者にも主張できるようになります。

一方の地上権は物権契約になります。

物権というのは物を排他的に支配できる強力な権利です。

例えば、自己所有の土地は誰に対しても「この土地は自分のものだ」と主張することができます。

賃借権も地上権も外から見れば土地があり土地上の上に家があり、変わりはないように思えますが、実は債権か物権かの違い、すなわち、権利の内容の性質から大きな違いがあるのです。

| 法定地上権 | 借地権 (主に賃借権) | |

| 成立根拠 | 法律の規定 (民法388条など) | 当事者間の契約 |

| 権利の性質 | 物権 | 主に債権 |

| 地代の決定 | 当事者の請求により裁判所が定める | 当事者の合意 |

| 譲渡・転貸 | 原則として地主の承諾不要 | 原則として地主の承諾が必要 |

| 第三者への対抗 | 成立と同時に(登記なくして)対抗可能 | 登記や建物の登記など対抗要件が必要 |

| 存続期間等 | 借地借家法の規定が類推適用されることが多い | 借地借家法に規定あり |

この表からもわかるように、特に重要な違いとして、借地権(賃借権に基づくもの)は地主の許可がないと第三者への譲渡や転貸が原則としてできませんが、法定地上権は地上権の一種になるため、地主の許可なく譲渡や転貸ができます。

この点が最大の違いと言えるでしょう。

また、法定地上権は法律の規定によって成立するため、当事者の契約は不要である点も大きな特徴です。

事例紹介:共有建物と法定地上権

ここでは、法定地上権に関する具体的なご相談内容と回答を紹介します。

【ご相談内容】

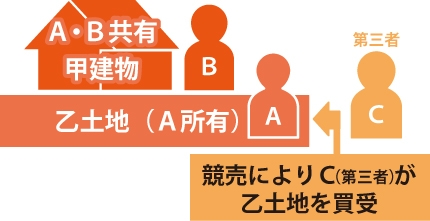

甲建物はA・Bで共有しています。

Aは甲建物の敷地(乙土地)を全部所有しています。

乙土地の抵当権が実行され、第三者Cが競り落とした場合、その土地について、共有者全員のために、法定地上権が成立するのでしょうか。

また、借地権と法定地上権の違いはあるのでしょうか。

【回答】

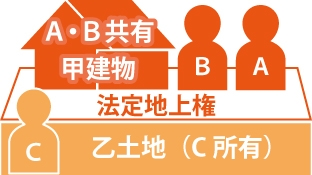

結論から申し上げますと、本件では、建物共有者Bのためにも法定地上権が成立します。

その理由について順に解説していきます。

【解説】

民法第388条の規定をみると、法定地上権の成立の要件は、以下の通りです。

- 抵当権設定時に建物が存在していたこと

- 抵当権設定当時、土地と建物が同一所有者に帰属していたこと

- 土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されていること

- 競売が行われ(抵当権が実行され)、土地と建物の所有者が別の者に帰属すること

(2)の要件「抵当権設定当時、土地と建物が同一所有者に帰属していたこと」についてAを基準に考えると、Aは土地所有者であり、かつ建物の共有者であるため、この部分は一見すると要件を満たしそうです。

しかし、建物はAとBの共有です。

Aを基準に考えれば、土地と建物の一部(Aの持分)は同一人に帰属しています。

しかし、Bを基準に考えると、Bは建物共有者ではありますが土地所有者ではないため、法定地上権は成立しないようにも思えます。(抵当権設定時、土地と建物がBにとって同一所有者に帰属していない)

このような場合に、法定地上権が成立するか否かは条文上明確ではないため、裁判で問題となりました。

最高裁まで進み、判例は以下のように述べています。

判旨:「 建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、右土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、右土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するものと解すべきである」

♦最判昭46年12月21日判決

本件の結論として、法定地上権はBのためにも成立します。

借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

まとめ

本記事で解説した「法定地上権」は、抵当権実行という特殊な状況で成立する権利で、地主の承諾なしに譲渡できるなど、一般的な借地権とは異なる特徴を持っています。

このような専門知識を要する権利形態もあることを知っておくことは、ご自身の借地権が持つ価値や注意点を多角的に理解する一助となります。

センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産仲介会社です。

もしあなたが、借地権をトラブルなく・可能な限り高額で売却する方法をお探しなら、ぜひ私たちにご用命ください。

弊社は、借地権に関するご相談・売却実績4万件以上を誇る借地権のスペシャリストです。

社内弁護士が常駐しており、いつでも借地権トラブルや売却のご相談に対する的確なアドバイスをご期待いただけます。

さらに、ご相談から売却まで、手数料などの料金は一切いただいておりませんので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。