地上権とは?借地権や賃借権との違いやメリット・デメリット

地上権とは?借地権や賃借権との違いやメリット・デメリット

建物の所有などを目的として、土地の利用権を貸し借りする権利のことを「借地権」と言います。

借地権にはさまざまな種類があり、各区分によって行使できる権利の範囲や条件が異なります。

地上権も借地権の中の1つであり、借地人にとっては非常にメリットが大きく、設定を望むことが多い権利です。

反対に地主にとってはほぼメリットがなく、迂闊に設定すべきではありません。

当記事では、地上権・区分地上権・法定地上権の概要と、借地権・賃借権の違い、地上権のメリットとデメリットについて解説します。

地上権とは?

地上権とは、工作物または竹木を所有するために、他人が所有する土地を直接使用できる権利のことです。

地上権を有していれば、基本的に土地の貸し借りや建物の建造・売却・担保の設定を行う際、土地所有者から許可を得る必要はありません。

「地上権の内容(民法第265条)」に規定されており、「地上」権とは言うものの、地上だけでなく土地の地下や空中にもその権利は及びます。

ただし、もともとその地域や土地に指定・適用されている、各法律や条令の範囲を超えた使用は不可能です。

地上権の種類

地上権は、以下の2種類に分けられます。

- 区分地上権

- 法定地上権

地上権の種類①:区分地上権

区分地上権とは、下記のような公共事業で地上・地下の一部を使用する際に、範囲を限定して設定される権利です。

- 地下鉄

- 地下トンネル

- 高架道路

- 送電線建設

「地上権」が設定された土地は、敷地内の地上・地下・上空といったすべての空間に対して権利が発生します。

それに対して区分地上権は、地下の一部◯m~◯mまでといった特定の範囲に適用されることが特徴です。

また、区分地上権は借地権が設定されている土地へ同時に設定することもできます。

区分地上権が設定された範囲が敷地の一部であっても、地上の建物や契約に対する影響はほとんどありません。

例えば、すでに借地として貸し出している土地の地下に、地下鉄や道路用のトンネルが掘られる場合が代表的です。

この場合、トンネル工事の事業者は原則として地主と借地人の両方と契約を結ぶこととなり、地上で利用されている建物や賃貸借契約はそのまま維持されます。

その後、区分地上権が設定された範囲内に限り、トンネル工事の事業者は地主や借地人の許可を得ることなく補修・改修・譲渡が可能です。

また、土地の所有権が移るわけではないため、契約に基づき地代が支払われます。

- ただし、区分地上権が設定された土地には下記のような制限が発生する点には注意が必要です。区分地上権の範囲内には基礎杭や井戸などを掘れない

- 区分地上権範囲の上部に基礎杭を打つ場合は、道路管理者に届け出が必要となる

- 建造物や掘削工事などによる荷重が一定以下に制限される

区分地上権の設定で荷重制限がかかると、大規模なマンションの建設は難しくなる場合があることを留意しておきましょう。

地上権の種類②:法定地上権

法定地上権とは、抵当権の実行による競売などで土地と建物の所有者が別々になった場合に、法律の規定によって当然に成立する地上権です。

例えば、土地と建物を担保にして銀行からお金を借り住宅を購入したものの、返済できなくなったケースが挙げられます。

銀行が担保の土地と建物を競売にかけて建物のみが売れた場合、建物を自由に使用できなければ落札した意味がありません。

このような場合に、土地所有者との間に地上権を設定する契約が締結されなかった場合でも、法定地上権を設定することで、建物の所有者に地上権があると見なされ、所有者は自由な使用が可能です。

また、地代の支払いを2年以上滞納せずかつ建物が使用できる状態を保っていれば、更新し続けることで、建物が使用できる状態を保っている限り、法定地上権は存続します。

ただし、法定地上権の成立は、下記の条件をすべて満たすことが条件となります。

【法定地上権の成立要件】

- 抵当権設定時に、土地に建物が存在している

- 抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同一人物である

- 土地と建物の両方、もしくは片方に抵当権が設定されている

- 債務不履行により競売が行われ、土地と建物の所有者が別々になった

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

地上権の登記手続きについて

地上権は「物権」(物を直接的・排他的に支配できる権利)なので登記が可能です。

登記とは、権利を主張するために行う一連の手続きのことです。

登記を行うことで、その地上権を第三者に対しても主張できるようになります。

地上権を登記するにはまず、土地の所有者と建物の所有者の合意が必要です。

両者の合意が成立した後、法務局で申請手続きを行います。

この際、土地所有者には登記に協力する義務があります。

登記には専門的な知識が求められるので、法律に詳しくない人が行おうとすると時間と労力がかかります。

したがって、申請手続きは司法書士に任せることが一般的です。

地上権と借地権・賃借権の違い

地上権と混同される権利に、借地権と賃借権があります。

賃借権とは、地主に賃料を払い、指定された目的・条件で土地を使用する権利のことです。

本来、借地権は地上権と賃借権、両方の意味を含んでいます。

しかし、現状流通する借地権の大半は賃借権に当たり、地上権が設定された土地は多くありません。

そのため、一般的に借地権と言えば賃借権のことを指し、地上権と分けて考えられるケースが多いです。

下記は、地上権と賃借権の差となります。

| 地上権 | 賃借権 | |

| 権利 | 物権(物に対する権利) | 債権(人に対する権利) |

| 存続期間 | 30年以上 | ・普通借地権:30年以上 ・一般定期借地権:50年以上 ・事業用定期借地権:10~50年未満 ・建物譲渡特約付借地権:30年以上 |

| 地主の承諾 | 不要 | 必要 |

| 抵当権 | 地上権に設定可能 | 借地には設定不可能(建物には可能) |

| 登記の有無 | 登記請求権あり (地主は協力義務を負う) | 登記義務なし (建物の登記で対抗力を具備) |

| 地代の支払い | 必要なケースが多い | 必要 |

地上権は第三者にも権利を主張できる「物権」にあたり、設定された土地に対する絶対的な権利を有することが特徴です。

そのため権利の存続期間中は、地主が土地を直接利用するときと同様に、借地人は地上権の土地も自由に扱えます。

建物の建造・建て替え・増改築はもちろん、第三者への土地を貸与する際や、地上権自体に抵当権を設定したり譲渡したりする際も地主の承諾はいりません。

地上権には登記請求権があり、地主は協力義務を負うため、土地登記簿を確認すれば地上権が設定されている土地か否かを判別できます。

一方、賃借権は当事者間でのみ権利が主張できる「債権」にあたるため、第三者が絡む契約を勝手に締結・実行することはできません。

土地の貸与や賃借権の譲渡はもちろん、土地の上に建つ建物に関しても、建て替え・増改築・売却・抵当権の設定には原則として地主の承諾が必要となります。

また、建物に関しては登記が必要なものの、借地権自体の登記は義務付けられていません。

なお、地上権・賃借権の双方とも地代が発生するケースが大半ですが、その額は個々の契約によります。

地上権は、契約によって無償とすることも可能です。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

地上権設定登記の手続きと費用

地上権設定登記を行う際には、必要な情報や書類、そして費用について事前に把握しておくことが重要です。

これにより、スムーズに手続きを進めることができます。

ここでは、地上権設定登記に必要な書類と費用について解説します。

地上権設定登記に必要な書類

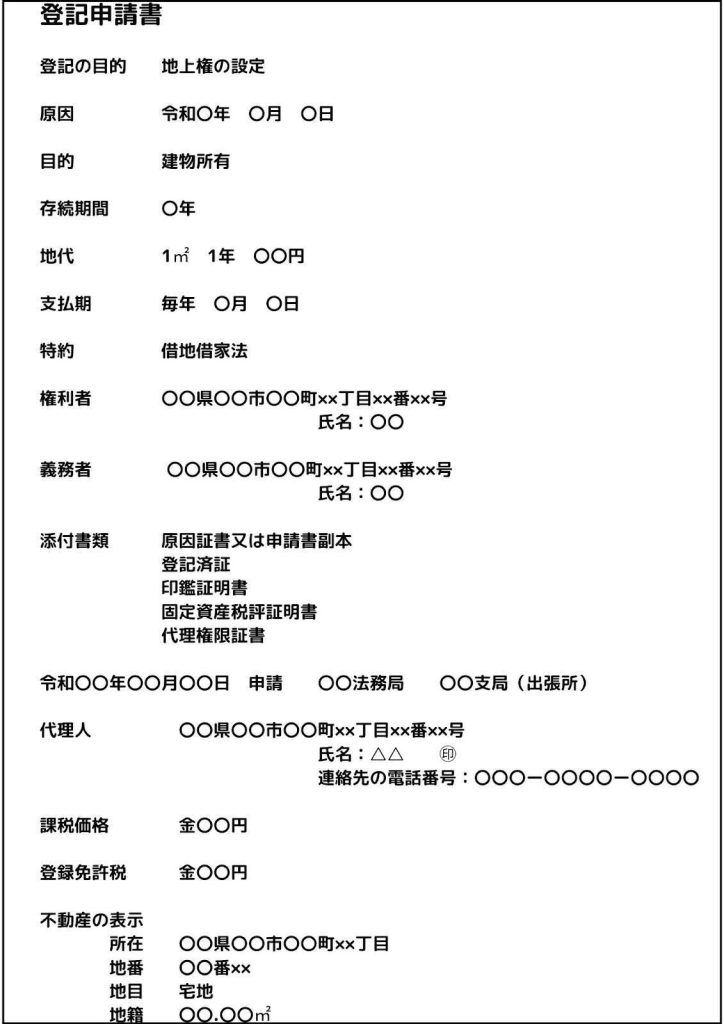

地上権を登記するには法務局に登記申請書を提出します。

登記申請書には、登記の目的や原因、地上権を設定する土地の所在地や面積、当事者の氏名・住所などを記入します。

登記申請書の例をご紹介します。

例にある通り、登記申請書には記載項目が複数あります。

作成自体が手間になることから、司法書士に作成を依頼するケースが多いです。

登記申請書とあわせて、地上権の設定登記をするために提出する書類があります。

書類の一覧を以下にまとめました。参考にしてください。

- 登記原因証明情報(地上権設定契約書など)

- 登記識別情報または登記済権利証(土地所有者のもの)

- 印鑑証明書(土地所有者のもの)

- 固定資産評価証明書

- (代理人に委任する場合)委任状

地上権設定登記にかかる費用

地上権の設定登記を行う際には、登録免許税が課せられます。

登録免許税は固定資産税評価額に税率を掛けた金額です。

地上権設定登記の際は、固定資産税評価額に1%(1000分の10)を掛けた額が課税されます。

また、一連の作業を司法書士に依頼した場合は報酬の依頼料がかかります。

より地上権の設定登記をさらに詳しく知りたい方は、以下のページで詳細な解説をしています。

こちらもチェックしてみてください。

センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

【地主目線】地上権のメリットとデメリット

地主にとっての地上権のメリットとデメリットをご紹介します。

【地主目線】地上権のメリット

地主にとっての地上権のメリットは、主に以下の通りです。

- 長期にわたる安定した地代収入

- 土地活用の手間やコストがかからない

【地主目線】地上権のメリット①:長期にわたる安定した地代収入

一度契約すると、借地権の存続期間中は安定した地代収入が長期にわたって見込めます。

土地を遊ばせておくことなく、継続的な収益源とすることができます。

【地主目線】地上権のメリット②:土地活用の手間やコストがかからない

自らアパートを建設したり駐車場を経営したりといった、土地活用のための初期投資や管理運営の手間が一切かかりません。

土地を貸すだけで収益化できる点はメリットです。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

【地主目線】地上権のデメリット

地主にとっての地上権のデメリットは、主に以下の通りです。

- 土地の利用方法に一切口出しできない

- 承諾料などの副次的な収入が得られない

- 土地の返還交渉が極めて困難

【地主目線】地上権のデメリット①:土地の利用方法に一切口出しできない

一度地上権を設定すると、その土地の利用方法はすべて借地人に委ねられます。

たとえ地主が好まない用途で使われたり、望まない人物に建物を転売されたりしても、法的にそれを止めることはできません。

所有者でありながら、自身の土地を完全にコントロールできなくなります。

【地主目線】地上権のデメリット②:承諾料などの副次的な収入が得られない

賃借権であれば得られたはずの、契約更新料や建物の建て替え・譲渡に伴う承諾料といった副次的な収入を一切得ることができなくなります。

【地主目線】地上権のデメリット③:土地の返還交渉が極めて困難

借地人側の権利が非常に強いため、契約期間が満了しても、借地人が更新を希望すれば正当な事由なく断ることは困難です。

一度貸すと、半永久的に土地が返ってこない可能性も覚悟する必要があります。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

【借地人目線】地上権のメリットとデメリット

借地人にとっての地上権のメリットとデメリットをご紹介します。

【借地人目線】地上権のメリット

借地人にとっての地上権のメリットは、主に以下の通りです。

- 土地の利用が自由で、地主の承諾が不要

- 承諾料などの追加費用がかからない

- 担保価値が高く、住宅ローンを組みやすい

- 土地に関する税金がかからない

【借地人目線】地上権のメリット①:土地の利用が自由で、地主の承諾が不要

建物の建築・建て替え・増改築はもちろん、その建物を第三者に売却したり、貸したり(転貸)する際に、地主の承諾は一切不要です。

賃借権では都度必要となる地主への許可や交渉の手間がありません。

【借地人目線】地上権のメリット②:承諾料などの追加費用がかからない

賃借権で発生しがちな契約更新時の「更新料」や、建て替え・譲渡の際に支払う「承諾料」といった追加費用を支払う必要がありません。

【借地人目線】地上権のメリット③:担保価値が高く、住宅ローンを組みやすい

地上権は登記が可能な強力な物権であるため、金融機関から担保としての価値を認められやすいです。

そのため、地上権付きの建物を購入する際に、賃借権の物件に比べて住宅ローンの審査に通りやすいという大きなメリットがあります。

【借地人目線】地上権のメリット④:土地に関する税金がかからない

土地にかかる固定資産税や都市計画税、不動産取得税は、所有者である地主が納めます。

借地人は土地部分の税金を負担する必要がないため、ランニングコストを抑えられます。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地人にとってのデメリット

借地人にとっての地上権のデメリットは、主に以下の通りです。

- 高額な権利金(一時金)が必要な場合がある

- 地代の支払い義務は当然に発生する

- 対象となる物件が市場にほとんどない

【借地人目線】地上権のデメリット①:高額な権利金(一時金)が必要な場合がある

契約時に、強力な権利を得る対価として、賃借権の場合よりも高額な権利金や保証金を求められるケースがあります。

【借地人目線】地上権のデメリット②:地代の支払い義務は当然に発生する

土地の所有権を得るわけではないため、契約で定められた地代を地主へ継続して支払う義務があります。

【借地人目線】地上権のデメリット③:対象となる物件が市場にほとんどない

地主側のデメリットが大きいことから、そもそも地上権が設定された物件は市場にほとんど出回りません。

そのため、希望のエリアで地上権付きの物件を見つけること自体が非常に困難です。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

まとめ

地上権は土地の所有権以外の権利をすべて貸し出すことになるため、地主が進んで設定するケースはまずありません。

地上権が設定されている土地のほとんどは公共事業による区分地上権か、債務不履行による法定地上権だと考えてもよいでしょう。

土地に地上権を設定するよりも土地賃借権契約を締結したり、所有権ごと売買したりしたほうが、双方のメリットが大きくなるケースがほとんどです。

借地権や底地の売却処分・相続・購入に関して不安や疑問がある場合は、専門家へのご相談を強くお勧めします。

当社センチュリー21中央プロパティーは、借地権を専門とする不動産仲介会社です。

これまでのご相談・売却件数は4万件を超え、借地権のトラブル解決・売却ノウハウは業界内でも圧倒的です。

借地権のエキスパートのみが在籍しており、個人では難易度が高い、地主との交渉も代行可能。

さらに、社内弁護士が常駐しているため、権利関係が複雑な借地権関連案件であっても、法的な課題をクリアしながらスムーズに手続きを進められます。

ご相談~売却まで料金は一切いただいておりませんので、借地権のトラブルや売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。