底地とは?借地との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

目次

「底地」という言葉を聞いたことはありますか?

底地は、土地を所有しているのに、自身では自由に使えないという特異な性質を持っています。

本記事では、底地とは何か、所有するメリット・デメリット、さらに借地との違いについて、初心者向けにわかりやすく解説します。

【記事をお読みになる前に】

この記事は、底地の基本的な知識を網羅的に解説しています。

底地を所有されている方、相続される可能性のある方、また不動産投資の一環として底地に関心のある方にとって、有益な情報となることを目指しています。

記事の後半では、底地の売却方法や専門業者への相談についても触れていますので、底地に関する具体的なお悩みをお持ちの方は、ぜひご一読ください。

【仲介手数料0円】底地の整理・高額売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

底地とは?基本をわかりやすく解説

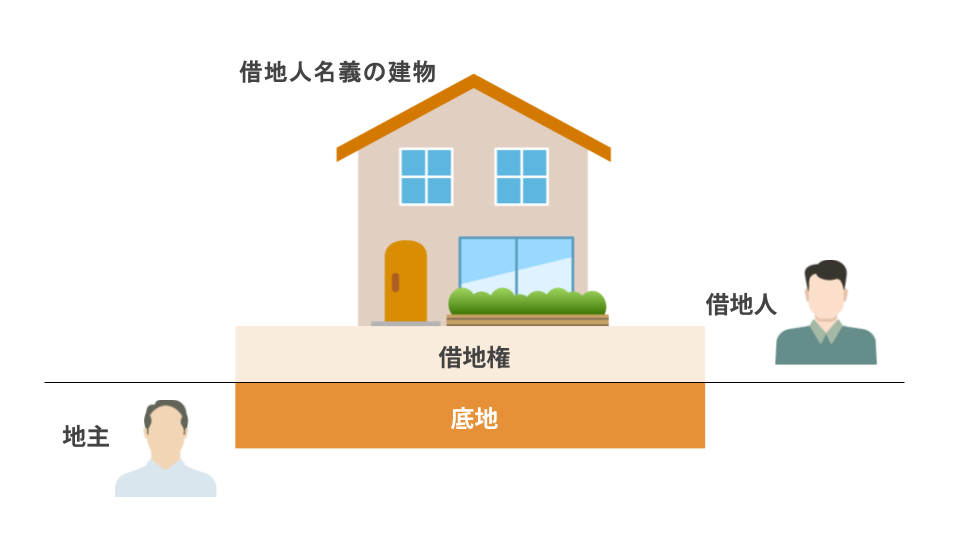

底地とは、賃借権や地上権などの借地権が設定されている土地のことを指します。

通常、土地を購入し、そこに建物を建てる場合、土地と建物の所有者は同じ(同一人物)です。

しかし、借地権が設定されている場合、建物の所有者(借地人・借地権者)と土地所有者(底地所有者・地主)は異なり、あくまで地主は借地人に土地を貸しているという関係性になります。

土地を借りる方の権利を借地権、貸し出している土地の所有権(負担付きの所有権)を指して一般に底地と呼びます。

なお、法律上の用語ではないため、「底地権」という権利が登記されるわけではありません。

底地を所有している地主は借地人と土地賃貸借契約を締結し、毎月地代を徴収します。

さらに借地人は契約内容にもよりますが、契約期間が満了し更新がない場合など、土地を返還する際には、建物を解体して更地の状態で引き渡すことが一般的(建物買取請求権の行使がない場合など)なため、地主は返還後にさまざまな用途に土地を使用することができます。

底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫

底地と借地の違いをわかりやすく解説

底地と借地は、土地と建物の所有者が異なる場合に用いられる、それぞれの立場から見た土地に関する権利や状態を指す言葉です。

底地とは、借地権の負担が付いた土地そのもの、またはその土地に対する土地所有者の権利のことを指し、借地権は建物所有者が他人の土地に建物を建てるためにその土地を利用する権利を指します。

つまり、底地は土地の所有者側(地主側)の立場で使われることが多く、借地権は土地を借りて建物を所有する建物所有者側(借地人側)の立場から使われる言葉です。

これらは表裏一体の関係で、それぞれに付随する権利や状態を底地(または底地権)/借地権と呼びます。

底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫

底地を所有するメリット

底地を所有するメリットは、以下の通りです。

- 地代(土地の賃料)を安定的に得られる

- 相続税の負担軽減が期待できる

- 固定資産税の負担を軽減できる

- 土地を管理する手間がかからない

メリット①:地代(土地の賃料)を安定的に得られる

底地を所有していると、借地人から毎月「地代(土地の賃料)」を受け取ることが可能です。

この地代は、地主と借地人が話し合いの上で決定し、賃貸借契約書に明記して署名・捺印を行うことで正式に取り決められます。

借地権の契約期間は一般的に長期にわたるため、借地人が解約しない限り安定した収入を得続けられる点が底地所有の大きなメリットです。

- さらに、地代だけでなく、以下のような承諾料を受け取ることも期待できます。更新料:借地契約を更新する際

- 各種承諾料:借地人が借地権を売却する際や、建物の建て替えを行う際など、地主の承諾が必要な行為に対して支払われる金銭

メリット②:相続税の負担軽減が期待できる

不動産を相続する際に大きな負担となるのが「相続税」です。

相続税は、相続財産の評価額が高いほど税率が上がる仕組みのため、特に不動産のような高額資産を相続すると、多額の税金が発生する可能性があります。

その結果、相続人に大きな経済的負担がのしかかることも珍しくありません。

こうした相続税の負担に対し、底地はその評価方法や特例適用の可能性から、結果として税負担の軽減につながる場合があります。

主な理由として以下の2点が挙げられます。

底地所有で相続税の負担軽減が期待できる理由1:土地評価額が低くなる仕組みがあるため

底地の相続税評価額は、その土地の自用地評価額から借地権の評価額を控除して計算されるため、借地権が設定されていない通常の土地(自用地)と比較して低く評価される仕組みになっています。

具体的には、

| 自用地としての価額 × (1 – 借地権割合) |

で評価されます。

底地所有で相続税の負担軽減が期待できる理由2:小規模宅地等の特例を活用できるため

底地は賃貸している土地として「貸付事業用宅地等」に該当し、一定の要件を満たせば、相続税評価額が最大50%減額される「小規模宅地等の特例」を適用できる場合があります。

この特例を適用できれば、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。

ただし、すべての底地が特例を適用できるわけではありません。

例えば、親族に対して無償や極端に低額で貸し出している底地は、事業として行われているとは認められず、特例の対象外となる可能性が高いです。

特例を適用するためには、特定の条件を満たしている必要があるため、税理士などの専門家に相談し、事前に確認しておくことをおすすめします。

メリット③:固定資産税の負担を軽減できる

更地のまま土地を所有していると、固定資産税の負担が大きくなることがあります。

しかし、その土地に借地人が居住用の建物を建築し、「住宅用地」として認定されると、固定資産税や都市計画税について軽減措置が適用され、税負担を抑えられる可能性があります。

具体的には、以下のような軽減措置があります。

- 固定資産税の軽減措置

- 都市計画税の軽減措置

1.固定資産税の軽減措置

住宅用地と認められた土地には、課税標準額について以下の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

- 小規模住宅用地(1戸あたり200㎡までの部分):課税標準額が評価額の6分の1

- 一般住宅用地(1戸あたり200㎡を超える部分):課税標準額が評価額の3分の1

2.都市計画税の軽減措置

同様に、都市計画税についても住宅用地であれば軽減措置の対象となる場合があります。

- 小規模住宅用地(1戸あたり200㎡までの部分):課税標準額が評価額の3分の1

- 一般住宅用地(1戸あたり200㎡を超える部分):課税標準額が評価額の3分の2

(注)都市計画税について

都市計画税は、都市計画区域内の市街化区域に所在する土地・家屋に課税される目的税です。

そのため、そもそも都市計画税が課税されない地域もあります。

また、軽減措置の具体的な内容や適用条件は自治体によって異なる場合があるため、詳細については土地が所在する自治体の窓口やホームページで確認することをおすすめします。

メリット④:土地を管理する手間がかからない

更地の維持管理は地主にとって手間とコストがかかるものですが、底地として貸し出していれば、日常的な土地の管理は原則として借地人が行うため、地主様の直接的な手入れは基本的に不要となり、管理負担が大幅に軽減されます。

ただし、地主には、借地人が土地を安全に利用できる状態を維持する義務があります。

そのため、例えば以下のような場合には、地主様に修繕費用などの負担が生じる可能性も考慮しておく必要があります。

- 家が建つ前から存在した擁壁や、古い境界ブロックなどが自然の要因で破損した場合の修繕費用

- 土地自体の構造的な問題(例:予期せぬ地盤沈下など)により、安全確保が必要となった場合の対応費用

このように、日常的な管理は軽減されても、地主様としての責任や専門的な判断が求められる場面もあります。

なお、センチュリー21中央プロパティーでは、地主様・相続人様に向けて、底地の管理代行サービスを提供しています。

煩雑な底地の管理業務は、経験豊富な当社スタッフにすべてお任せください。

トラブルになりやすいと言われる、借地人や他の相続人との交渉の代行も可能です。

底地の管理代行は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい|お問合せはこちら ≫

底地を所有するデメリット

底地を所有するデメリットは、以下の通りです。

- 土地を自由に使用できない

- 借地人とのトラブルが発生しやすい

- 買い手が少なく売却が難しい

- 地代収入は収益性が高くない

デメリット①:土地を自由に使用できない

底地は地主が所有する土地でありながら、自由に活用することができません。

借地人が土地を利用する権利を持つため、土地の活用方法を変更したり、第三者に土地を売却するなどの行為は、通常の土地と比べて簡単には実行できません。

また、借地人に立ち退きを求める場合も、借地借家法などにより借地人の権利が保護されているため、「正当事由」が必要となり、簡単に立ち退いて貰えるわけではありません。

さらに、底地は一度貸し出すと長期間戻ってこない特徴があります。

普通借地権では最初の契約期間が最低30年、その後の更新も長期にわたることが多く、一般定期借地権では契約期間が最低50年(事業用定期借地権等では10年以上50年未満も可能)は返還されないため、将来的な土地活用や売却を計画する際には慎重な判断が必要です。

底地の所有を検討する際は、自由度の低さや返還までの期間を理解した上で、将来の運用計画を立てることが重要です。

デメリット②:借地人とのトラブルが発生しやすい

底地は、建物の所有者である「借地人」と地代滞納などのトラブルが発生しやすいデメリットがあります。

一般的な賃貸住宅の家賃保証会社は、地代を補償対象外としている場合が多いため、滞納時には地主自身が督促や回収に対応する必要があります。

特に古くから契約されている借地権の旧法では、借地人の方が権利が強い傾向にあるため、スムーズに話が進まないこともあります。

地代の値上げ交渉を行っても、借地人が応じないケースも珍しくありません。

その他、無断で増改築や転貸を行うなどの契約違反があれば、借地人に対し厳しく対応する必要もあるため、トラブルが複雑化しやすくなります。

センチュリー21中央プロパティーでは、地主様の立場を理解した専門スタッフが、借地人との交渉を代行いたします。

地代や各種承諾料についての交渉もお任せ下さい。

底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫

デメリット③:買い手が少なく売却が難しい

底地は、一般的な不動産と比べて購入希望者が見つかりにくいというデメリットがあります。

多くの土地購入者は、自分で活用することを目的とするため、土地を自由に活用できない底地の場合、需要が少なく、不動産価値が低く評価されることが一般的です。

また、借地権者の建物が存在する場合、借地借家法に基づき、自由に退去を求めることができないため、土地を自分で活用するのが難しくなります。

最近では、地価が上昇しているにも関わらず、過去に設定された地代の改定ができないケースも増えています。

センチュリー21中央プロパティーは、底地・借地権を専門とする不動産仲介会社です。

これまでのご相談・売却実績は4万件を超え、特に底地売却に関しましては圧倒的なノウハウの蓄積がございます。

地主様にご満足いただけるような、好条件での売却を誠心誠意サポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

底地専門の仲介業者|トラブルなし&高額売却をサポートします! ≫

デメリット④:地代収入は収益性が高くない

底地の収益性は決して高くありません。

一般的な地代の相場は以下の通りです。

- 住宅用物件:土地の評価額の0.5~1%(年額)

- 店舗・事務所用物件:土地の評価額の1~2%(年額)

例えば、住宅用の土地の評価額が3,000万円の場合、年間で15万~30万円、月額では1万2500円~2万5,000円程度となります。

土地評価額が低いほど収益性はさらに低くなり、アパートの建設や駐車場としての運用の方が収益性が高くなる場合も多いです。

また、実際の地代は借地人と地主の話し合いで決まるため、相場より高くなることもあれば、逆に低く設定されることもあります。

このため、一概に底地の地代が高収益とは言えない点がデメリットとして挙げられます。

底地を所有することで起こりがちな借地人とのトラブル

底地を所有することで起こりがちな、借地人とのトラブルは以下の通りです。

- 地代値上げに関する意見の相違

- 更新料支払いを巡る見解の不一致

- 立ち退き要求に伴う交渉難航

トラブル①:地代値上げに関する意見の相違

借地人と地主のトラブルで多いのが、地代の値上げ交渉に関するトラブルです。

一般的に地代を上げる機会は少ないものの、固定資産税の増税などによってやむを得ない状況になった際は交渉せざるを得ません。

しかし、借地人の立場とすれば地代が上がるのを嫌がるのが必然です。

もちろん状況を理解し、値上げに応じてくれる借地人も存在しますが、拒否されれば賃料交渉に時間がかかり、トラブルに発展するケースも多く見受けられます。

場合によっては、調停や訴訟に至ることもあります。

そのため、土地賃貸借契約書の特約事項に「固定資産税その他公租公課の増減や経済事情の変動等があった場合、協議の上、地代を改定できる」などの一文を記載したほうが良いでしょう。

ただし、消費者契約法などの観点から、一方的に地主に有利すぎる特約は無効となる可能性もあります。

トラブル②:更新料支払いを巡る見解の不一致

賃貸借契約の更新時には、借地人は地主に更新料を払うのが一般的ですが、借地借家法上、更新料の支払い義務が明確に定められているわけではないため、支払いを拒否する借地人も存在し、そこからトラブルに発展することがあります。

土地賃貸借契約書に明記されていれば原則請求できるため、支払ってもらえない場合は弁護士などの専門家に相談しましょう。

契約書に記載がない場合でも、地域の慣習やこれまでの支払い実績などによっては請求が認められることもあります。

センチュリー21中央プロパティーでは、底地管理代行や売却活動の一環として、借地人との交渉を代行いたします。

借地人による地代や更新料の滞納・未払いでお悩みの地主様は、ぜひお気軽にご相談ください。

トラブル③:立ち退き要求に伴う交渉難航

借地人に地代滞納などの「正当事由」が認められる場合、地主は契約解除や更新拒絶により、立ち退きを求めることが法的には可能です。

しかし、借地人からすれば生活基盤である自宅を解体し更地の状態にして返還する必要があるため、これに素直に応じるケースは少なく、交渉が難航することが少なくありません。

一方、「土地上にアパートを建築したい」「土地を売却したい」といった地主側の都合で立ち退きを求める場合には、「正当事由」を補強するために、通常、立退料などの金銭的補償の提供が必要となります。

いずれのケースにおいても、借地人の立ち退き交渉は時間、労力、そして費用を要する難しい課題であり、時には訴訟に至ることもあります。

円滑な解決を目指すためには、立ち退き交渉の初期段階から弁護士などの専門家や、借地権問題に精通した不動産会社に相談することを強くおすすめします。

センチュリー21中央プロパティーには、底地・借地権に豊富な実績を持つ社内弁護士が常駐しており、いつでも法的観点からの的確なアドバイスと、地主様のご事情に寄り添ったサポートが可能です。

センチュリー21中央プロパティーに所属する底地の専門家はこちら ≫

底地を売却する方法

底地は権利関係が複雑なため、売却が難しい不動産の一つです。

しかし、いくつかの方法を検討することで、スムーズな売却やより良い条件での売却を目指すことができます。

底地を売却する主な方法は、以下の通りです。

- 借地人に底地を買い取ってもらう

- 借地人と協力して、底地と借地権を第三者に同時売却する

- 第三者に底地のみを売却する

- 国に物納する

売却方法①:借地人に底地を買い取ってもらう

まずは、借地人に底地を買い取ってもらう方法からご紹介します。

借地人にとっては、長年支払い続けてきた地代や将来発生する更新料の負担から解放され、土地を完全に自分のものにできるという大きなメリットがあります。

地主側としても、交渉相手が明確であるため、借地人に購入の意思と資金力があれば、比較的スムーズに売却が成立する可能性があります。

しかし、借地人に購入意思がなかったり、資金調達が難しかったりする場合にはこの方法は成り立ちません。

また、売却価格などの条件交渉が難航し、双方の関係が悪化してしまうリスクも念頭に置く必要があります。

売却方法②:借地人と協力して、底地と借地権を第三者に同時売却する

地主と借地人が同意すれば、底地と借地権(多くの場合、借地上の建物も含む)をセットにして第三者に一緒に売却することができます。

これにより、土地と建物を別で売るよりも、買い手にとっては完全な所有権が得られるため、市場性が高まり、高値での売却が成立しやすくなります。

一方で、売却代金を地主と借地人で、どのように分けるかなど、条件交渉が難航する可能性もあります。

その場合は、底地専門の売買仲介業者に相談することで、スムーズな売却が実現できます。

売却方法③:第三者に底地のみを売却する

第三者に底地のみを売却することも可能です。

底地の購入者は土地の所有権を手に入れることができます。

借地人はそのまま土地を使用し続けることができるため、借地人への影響も小さく、最もスムーズに底地を売却できる方法の一つと言えます。

ただし、これは地主側の視点であり、借地人にとっては地主が変わるリスクが存在します。

この方法は、特に収益性が高い土地の場合に魅力的で、底地のように市場の需要が小さい不動産であっても、不動産投資家や専門の買取業者を相手に売却が実現できる可能性があります。

ただし、一般的に自用地価格よりも大幅に低い価格での取引となることが一般的です。

売却方法④:国に物納する

売却とは異なる方法ですが、相続税の支払いにおいて、底地を国に物納するという選択肢もあります。

物納とは、相続税の支払いに対して現金以外の資産を提供することで、土地や不動産を国に納めることを指します。

しかし、物納を行う際には、いくつかの条件や制約があります。

具体的には、物納対象となる資産は相続税の支払いに充てられるものであり、その資産が「管理処分不適格財産に該当しないこと(例:境界が明らかでない、係争中であるなど)」「換金性がある」「公共の利益に適した価値を持つ」などの要件を満たす必要があります。

実際には、国へ認められるための審査がとても厳しく、物納申請までに多くの手続きと時間を要するため、売却よりもハードルの高い方法となります。

また、物納が許可されなかった場合の代替の納税資金も準備しておく必要があります。

底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫

底地のお悩みは「センチュリー21中央プロパティー」にご相談ください

底地とは、借地権が設定されている土地のことです。

地代収入を得られるなどのメリットがある一方で、土地を自由に使えない、収益性が低い、売却や活用に制限があるなどのデメリットも存在します。

- 底地を相続することに不安がある

- 相続した底地の管理で困っている

- 底地を売却したい

- 底地の評価額を知りたい

上記のような、底地に関するお悩みや課題を抱えている方は、ぜひセンチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

当社は、底地・借地権に特化した不動産仲介業者で、これまでに4万件以上ものトラブル解決実績がございます。

底地・借地権の専門的な知識と売買経験を持つスタッフが、最適な解決策をご提案します。

底地のトラブル解決は「センチュリー21中央プロパティー」にお任せ下さい! 無料相談はこちら ≫

借地人とのトラブル、相続した底地にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!「底地のトラブル解決マニュアル」では、トラブルの対処法や当社のサポート内容を紹介しています。ぜひご覧ください。

この記事の監修者

不動産鑑定士/宅地建物取引士

不動産鑑定士・株式会社大村不動産鑑定事務所 代表/宅地建物取引士

1995年に宅地建物取引士登録(第37393号)、2001年には不動産鑑定士登録(第6786号)を行い、20年以上にわたり不動産鑑定評価の最前線で活躍している。2018年からは東京不動産鑑定士会会長を務め、業界を牽引する権威として知られる。

株式会社大村不動産鑑定事務所の代表として、不動産鑑定評価業務をはじめ、価格査定、意見書作成など、不動産の価格に関するあらゆる業務に精通。

特に、借地権の不動産鑑定において、底地や借地権の適正な価格査定、地代・更新料の評価、借地非訟事件における意見書作成に強みを持つ。市場動向を考慮した精度の高い鑑定には定評があり、その豊富な経験と専門知識は、お客様の借地権に関する疑問や不安を解消し、適切な意思決定を強力にサポートする。