地上権の設定登記について司法書士がわかりやすく解説

地上権の設定登記がない場合、第三者にその権利(地上権)を主張できません。

そこで、この記事では地上権の概要と地上権設定登記に必要な情報と書類について解説します。

【無料相談】相続した借地権の活用方法や売却でお悩みの方はこちら ≫

地上権とは

そもそも地上権について詳しく知らない方もいらっしゃるため、ここでは概要と賃借権との違いについて解説します。

地上権と借地権の関係性

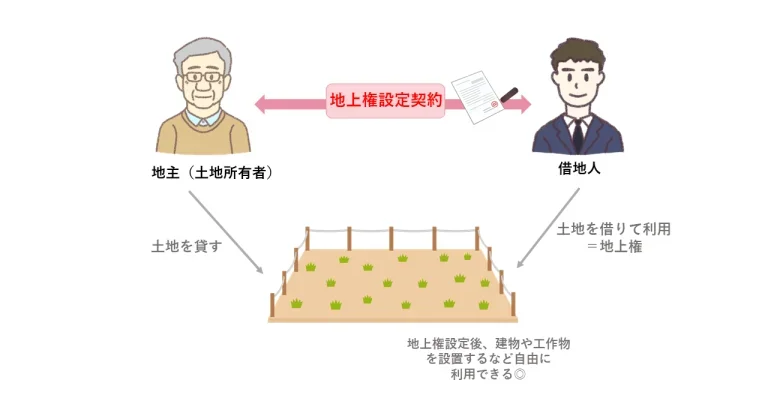

地上権とは、他人の土地を借りて建物を建築できたり、樹木などを植えたりすることができる権利のことを指します。

地上権は、民法第265条で以下の通り規定されています。

(地上権の内容)

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

引用元:民法第265条

一般的に、他人の土地を借りて利用する権利を総称して「借地権」と呼びます。

この借地権には、本項で説明する「地上権」のほか、次の項目で詳しく解説する「賃借権」などがあります。

地上権は、借地権の中でも特に強い権利(物権)とされるものです。

地上権は土地所有者(地上権設定者)と借りる人(地上権者)との間で地上権設定契約を締結することで成り立ちます。

地上権者は、地上権設定者の承認を得ずに、地上権設定者の土地にローンを組んで家を建築したり、取得した地上権をまた別の人に譲渡したり、賃貸したりすることが可能です。

地代については、契約によって有償とすることも無償とすることも可能であり、必ずしも無料で土地が使えるわけではありません。

地上権が利用される代表的な例としては、地下鉄や地下トンネルなどが挙げられます。

地上権を設けることで鉄道会社や道路会社などは、土地所有者に都度同意を得る必要がなく、メンテナンスや修繕を行うことができます。

しかし、一般的な個人の建物所有においては、土地も個々で所有しているケースや、後述する賃借権を利用するケースが多いことから、現在では地上権を設定するというケースは比較的少なくなっています。

地上権と賃借権の違い

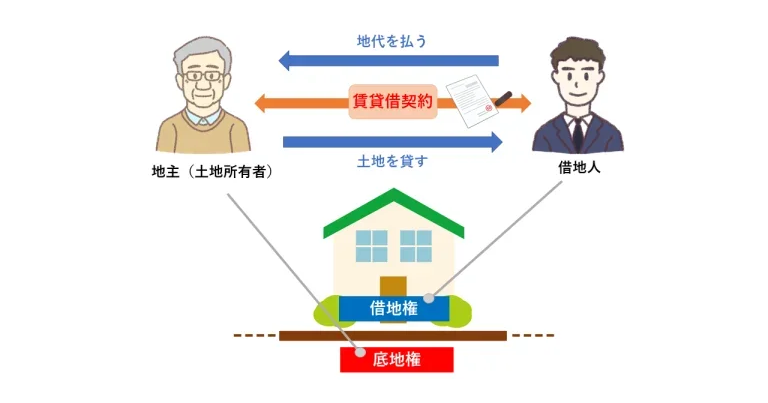

賃借権とは、土地の所有者など(賃貸人)との間で賃貸借契約を結び、賃料を支払うことで、その土地を使用収益できる権利のことです。

地上権とは異なり、原則として土地所有者の承認がなければ家を建築することもできず、譲渡などもできません。

そもそも地上権は「物に対する絶対的な支配権」である「物権」を指し、賃借権は「特定の人にある行為をさせる権利」である「債権」に該当します。

物権は、誰に対しても主張できる権利ですが、債権は原則として賃貸借契約を締結した土地所有者のみに主張できる権利です。

例えば地上権者は土地所有者が変更になっても、変更になった新土地所有者に対して地上権を主張することができ、地上権を譲り受けた新所有者も土地所有者に地上権を主張できます。

しかし賃借権の場合は、登記がなければ、新たな土地所有者に対抗できず、契約を締結しなおすか、退去することになる可能性があります。

【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫

土地に地上権設定登記をしないケース

稀なケースではありますが、土地に地上権設定登記をせずに地上権を有している状態でいると、第三者に地上権を証明することができません。

すなわち、第三者がその土地を購入した場合、建物所有者である地上権者は第三者に対抗できません。

そのため対抗要件として登記は必須となりますが、それでも登記をしない方がいらっしゃいます。

土地に地上権設定登記をしないケースとしては、以下の2点が代表的です。

- 登記費用を抑えたい場合

- 土地所有者との共同申請できない場合

ケース①:登記費用を抑えたい場合

登記時には、以下の費用がかかります。

- 登録免許税・・・固定資産税評価額 × 1.0%(地上権設定登記の場合)

- 司法書士報酬額・・・司法書士に登記を依頼した場合の費用。おおよそ5万円~10万円前後(司法書士や土地の大きさ、筆数による)

登記には登録免許税のほか、司法書士に依頼する場合はその報酬など、一定の費用が掛かるため、登記をしないままにしている方もいらっしゃいます。

ケース②:土地所有者との共同申請できない場合

地上権設定登記は、地上権者と地上権設定者(土地所有者)が共同して申請する必要があります。

土地所有者の協力が得られず共同申請できない場合、地上権を第三者に主張することができません。

とはいえ、登記しないからと言って法務局などから過料などを請求されることもありません。

地上権の登記は、地上権設定者と地上権者が締結した地上権設定契約書を持って申請します。

申請は双方となりますが、片方が協力しなければ登記申請することができない状態となり、地上権の登記による対抗力を得ることもなくなります。

【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫

借地上の建物に登記があれば、第三者に対抗できる

地上権の登記を共同申請できなくても、建物の所有のための地上権では、借地借家法の規定により、借地上にある建物について登記をすれば、第三者に地上権を対抗することが可能です。

ただし、最高裁・昭和47.6.22の判例によれば、建物の登記名義人は借地権者本人でなければならず、家族名義の登記では対抗力がないとされています。

後々トラブルにもなりかねないため、可能であれば地上権の登記を行っていたほうが良いでしょう。

【仲介手数料0円】借地権専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

地上権設定登記に必要な書類

地上権の設定登記に必要な書類は以下の通りです。

- 登記申請書

- 登記原因証明情報

- 登記識別情報または権利証

- 印鑑証明書

- 固定資産評価証明書

- 代理権限証書

- 地上権設定契約書

必要書類①:登記申請書

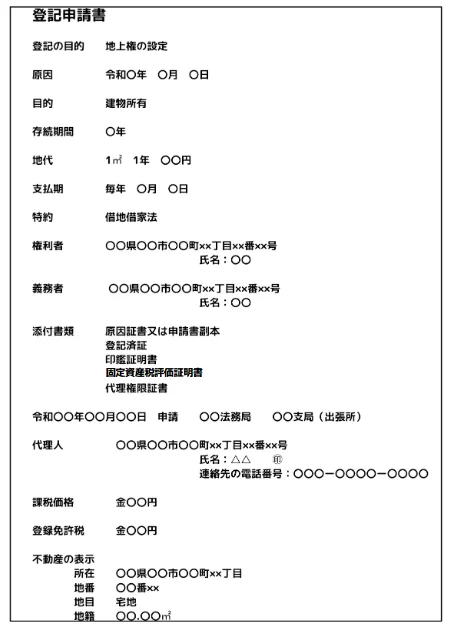

地上権設定登記するためには、法務局に「登記申請書」を提出する必要があります。

ここでは記載する項目について紹介します。

上記の記載内容について説明しましょう。

| 記載内容 | |

| 登記の目的 | 地上権の設定について記載します。 (例:地上権設定) |

| 原因日付 | 地上権設定契約成立日を記載します。 (例:令和年月日設定) |

| 目的 | 地上権設定の目的を記載します。 (例:建物所有、竹木所有など) |

| 存続期間 | 地上権の存続期間を記載します。 (例:30年間、あるいは定めない場合はその旨) |

| 地代 | 地代が決まっている場合は、1年間の金額を記載します。 無償の場合は「無償」と記載します。 |

| 支払期 | 地代の支払時期を記載します。 (例:毎年〇月末日限り) |

| 権利者 | 地上権者の住所・氏名を記載します。 |

| 義務者 | 地上権設定者(土地所有者)の住所・氏名を記載します。 |

| 添付情報 | 添付する書類を記載します。 ・登記原因証明情報 ・登記識別情報または登記済証(権利証) ・印鑑証明書(地上権設定者のもの) ・代理権限証明情報(※代理人が申請する場合) |

| 申請日と場所 | 申請した日と申請する法務局を記載します。 |

| 代理人 | 代理人の氏名住所、電話番号を記載します。 |

| 課税価格 | 不動産の所在地の市区町村役場で管理されている固定資産課税台帳の不動産価格(固定資産税評価額)を記載します。 |

| 登録免許税 | 登記する際に納税した登録免許税の金額を記載します。 |

| 不動産の表示 | 登記する不動産の「所在」「地番」「地目」「地籍」を記載します。 |

なお司法書士に依頼すれば、上記の内容を全て記載してくれます。

記載方法がわからないという方は専門家に依頼しましょう。

借地権の安全・スムーズな売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

必要書類②:登記原因証明情報

不動産の登記を行う際に必要となる書類です。

地上権設定契約書そのものを添付するか、契約内容に基づき作成した報告形式の登記原因証明情報を提出します。

「登記の目的」や「原因日付」、「当事者名」などを記載し、それぞれ署名捺印します。

ひな形は不動産登記の申請書様式について:法務局から取得できますが、司法書士に用意しておいてもらうことも可能です。

必要書類③:登記識別情報または権利証

登記識別情報と権利証は、不動産の登記が完了したことを証明する書類で、登記識別情報は、12桁の英数字のパスワードが記載されています。

平成18年より前は「登記済権利証」が法務局から発行されていましたが、平成18年から平成20年にかけて「登記識別情報」が発行されるようになりました。

土地を所有している地上権設定者が所有している物で、権利書は再発行できないため、紛失しないように注意しなければいけません。

万が一紛失した場合は司法書士などに依頼して本人確認情報を作成し、手続きを行うようにしましょう。

必要書類④:印鑑証明書

登記義務者である地上権設定者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)を1通用意します。

役所などで取得することが可能です。

登記権利者である地上権者の印鑑証明書は、原則として不要です。

必要書類⑤:固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は登録免許税の計算のために必要で、申請人が用意します。

通常、土地を管轄する市区町村役場または都税事務所で取得できます。

必要書類⑥:代理権限証書

本人に代わって代理申請する際に必要な書類です。

一般的には委任状を指します。

司法書士の方で用意してくれるため、署名捺印しておきましょう。

必要書類⑦:地上権設定契約書

地上権者と地上権設定者の間で締結した地上権設定契約書を用意します。

これは②の「登記原因証明情報」として使用されることがあります。

地上権設定登記にかかる費用【ケース別】

地上権の設定登記をする際は、登録免許税が課せられます。

登録免許税は固定資産税評価額に税率を掛けた金額ですが、登記の事由によって税率が異なります。

ここでは、以下の4つの事由ごとの税率について、それぞれ解説します。

- 設定・転貸の登記

- 相続・法人の合併による移転の登記

- 共有に係る権利の分割による移転の登記

- その他の原因による移転の登記

ケース①:設定・転貸の登記

地上権の設定登記をする場合は、「固定資産税評価額×1%」の金額を納税します。

また、既に地上権の設定している方などが転貸する場合も同様の価格の税金が課せられます。

ケース②:相続・法人の合併による移転の登記

地上権を相続した場合や、法人の合併による移転の登記の場合は「固定資産税評価額×0.2%」の金額を納税します。

ケース③:共有に係る権利の分割による移転の登記

複数人で共有している不動産の共有状態を解消する手続きなどによって地上権の登記内容が変更となる場合(共有物分割)は「固定資産税評価額×0.2%」の金額を納税します。

ケース④:その他の原因による移転の登記

売買や贈与など、上記以外の原因によって地上権の登記内容が変更となる場合は、例えば売買であれば「固定資産税評価額×2%」の金額を納税します。(注:贈与の場合も2%ですが、事由により異なる場合がありますので、詳細は法務局または司法書士にご確認ください)

センチュリー21中央プロパティーに所属する借地権の専門家はこちら ≫

まとめ

地上権の登記は第三者に権利を主張するために必要となります。

土地に設定登記しないままにすると、土地の所有者が売却してしまった場合に、新たな買い手に地上権を証明することができません。

前述の通り、借地上の建物に登記があれば第三者に対抗できる場合もありますが、権利関係を明確にし、将来的なトラブルなどに発展することを避けるためにも、土地に地上権登記をしておくのが賢明です。

また地上権の登記時にはさまざまな書類が必要となるうえ、登録免許税を納税しなければいけません。

決して安い税額ではないため、事前に納税額を計算しておきましょう。

登記手続きや必要書類、税額の計算などについては、司法書士に相談しておくことをおすすめします。

しかし普段から司法書士や税理士を利用しない方は、どのような相談をすればよいか分からないのではないでしょうか?

当社センチュリー21中央プロパティーは、借地権を専門に取り扱う不動産会社として、これまで延べ4万件以上ものトラブル解決やサポートを行ってきた圧倒的な実績がございます。

社内弁護士が常駐しているほか、借地権に強みを持つ司法書士や税理士などとの強固な連携体制により、借地権トラブル・売却に関するお悩みを、迅速かつご納得いただける形で解決できるよう日々邁進しております。

相談料は無料とさせて頂いておりますので、借地権に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひセンチュリー21中央プロパティーへお気軽にご相談くださいませ。

【ご相談~売却まで完全無料!】借地権の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

司法書士

司法書士・司法書士ALBA総合事務所 代表

平成16年に司法書士試験合格以来、一貫して司法書士業界で研鑽を積む。東京司法書士会新宿支部所属。

特に借地権に関する登記手続き(借地権設定登記、名義変更、解除など)において、豊富な実績と深い知見を持つ。複雑な借地権の権利関係を整理し、スムーズな登記を実現する専門家。

また、不動産登記全般(共有持分、権利変更など)や、会社設立などの商業(法人)登記にも精通。相続手続きや債務整理の経験も活かし、多岐にわたる法的ニーズに対応可能。