借地非訟とは?手続きや費用、メリット・デメリットについて解説

借地非訟とは?手続きや費用、メリット・デメリットについて解説

借地権付き建物を増改築したり、第三者に売却したりする際には、原則として地主の承諾が必要になります。

しかし、どうしても地主の承諾が得られない場合、最終的な手段として「借地非訟」の手続きを行うことができます。

この記事では、借地非訟の概要やかかる費用、メリット・デメリットについて解説しています。

「借地非訟」とは、地主の承諾に代わる裁判所の手続き

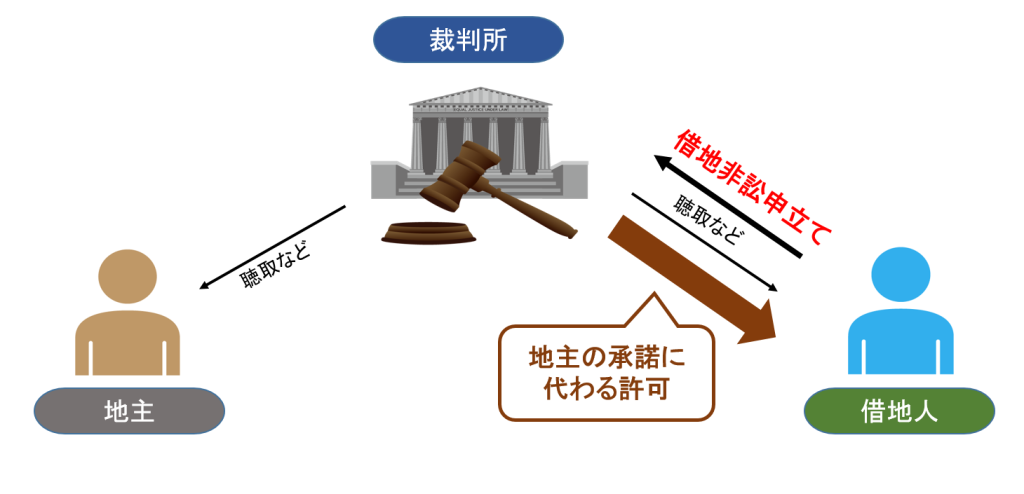

借地非訟とは、土地を借りている人(借地人)が、土地の利用について変更を求めても、土地の所有者(地主)が認めない場合に利用される裁判所の手続きです。

借地契約を結び土地を借りても、借地人は自由に借地権を譲渡できません。

また、建物の増築や改築などを行う際は、契約内容にもよりますが、多くは地主の承諾を得ずに勝手に行ってはならないと規定されています。

そのため、地主との交渉が難航した場合、借地人は裁判所に許可を求める申し出をすることが可能です。

裁判所は双方の事情を考慮したうえで審問を行い、変更の承諾について可否を決定するのです。

借地人が地主の代わりに裁判所から承諾を得る、この手続きのことを「借地非訟」といいます。

借地非訟における地主・借地人・裁判所の関係性は、以下に示す図の通りです。

近年、初期費用を抑えられるなどの理由から、土地は所有せずに、借地権などを得て住宅を建てるケースが注目されています。

土地の購入費用がかからないため、初期費用の負担が比較的安く済みます。

また、賃借権や地役権を持っていれば、土地利用に関する権利は法的に守られています。

具体的には、旧法借地権や普通借地権の場合、借地契約の期間が過ぎても、建物が存在するうちは正当事由がなければ契約更新されると定められており、借地人の権利は強いといえるでしょう。

しかし、借地権などを有していても地主との間の話し合いが上手くいかず、トラブルが起きる場合があります。

例えば、土地が共有名義で地主が複数おり、地主の間で意見がまとまらないといったケースです。

このような場合、借地非訟は状況を改善するための有効な手段と言えます。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地非訟が利用される代表的な5つのケース

借地非訟が利用できるのは、地主と借地人の間で問題が生じやすい、以下の5つのケースです。

- 借地条件を変更したい場合

- 建物を増改築したい場合

- 契約更新後に建物を再築したい場合

- 借地権を譲渡・転貸したい場合

- 建物が競売にかけられた場合

借地非訟が利用されるケース①:借地条件を変更したい場合

当初の契約で定められた利用条件が定められている借地について、借地人が地主に借地条件の変更を求めるのが「借地条件の変更」の申し立てです。

借地条件の例としては以下の3つが挙げられます。

- 建物の構造は非堅固建物(木造など)のみ

- 居住用としての利用に限り、店舗としての利用を禁ずる

- 建物は自分で使用し、事業では使ってはならない

例えば、老朽化により木造住宅を取り壊し、鉄骨造の堅固な住宅を建てるなどは起こり得ます。

しかし「非堅固建物」と条件が指定された借地契約の場合、鉄骨造の建物に建て替えるためには地主に借地条件変更の合意を得なくてはなりません。

また、自宅でのリモートワークが増えたために間取りを変更したいといったケースや、自宅サロンを開業したいといったケースもあるでしょう。

いずれも借地条件に反するのであれば、地主の合意が必要ですが、交渉がスムーズにいかない場合には借地非訟となる場合があります。

借地非訟が利用されるケース②:建物を増改築したい場合

次に説明する借地非訟にいたるケースは「増改築」です。

借地契約では、建物の改築や増築などについて多くの場合「地主の承諾を得ること」と定められています。

これを増改築禁止特約といいます。

また建物の延べ床面積や階数が決められているケースもあります。

そのため、自宅の老朽化などで手を入れる場合でも、地主の承諾が必要です。

一見すると、古びた建物のリフォームを地主が断るとは考えにくいものですが、地主や借地人の双方が代替わりをしたり、地主が遠方に居住しているなどの理由で、交渉が難しくなる場合もあります。

当事者同士の交渉はこじれると解決が難しくなるため、借地非訟で裁判所に決定を委ねる場合もあるでしょう。

借地非訟が利用されるケース③:契約更新後に建物を再築したい場合

3つめの「契約更新後の再築」は、借地借家法の改正によって新たに導入された制度で、原則として平成4年8月1日以降に設定された借地権が対象になるケースです。

借地契約の更新後に、残存期間を超えて存続すべき建物を建築するやむを得ない事情があるにも関わらず、地主の承諾が得られない場合に、借地非訟の手続きが可能です。

「やむを得ない事情」としては、建物を建築する理由が、地主の建築を拒む理由よりも正当性が高いものである必要が生じると考えられています。

この申し立ては、平成4年8月1日以降に設定された借地権(新法借地権)で、最初の更新を迎える時期以降に発生する可能性のあるケースです。

借地非訟が利用されるケース④:借地権を譲渡・転貸したい場合

4つめの「譲渡または転貸」は「賃貸借契約における借地権の譲渡や転貸の許可」を申し立てるために借地非訟の手続きを行うケースです。

まず、譲渡から解説します。

土地は借地であっても、自己所有の建物を子どもに譲りたいといった要望は出てくるでしょう。

しかし、借地である以上は子どもへの譲渡も地主の承諾を得なくてはなりません。

なぜなら、建物の譲渡は借地権の譲渡を伴うためです。

借地権の権利者が変わってしまうため、地主が承諾を渋ることも考えられます。

交渉を重ねても承諾を得られない場合、借地非訟の手続きをとる場合もあるでしょう。

次に、転貸とは、借地人が地主との賃貸借契約を維持したまま、第三者に土地を貸し(転貸し)、その第三者が土地上に建物を建てる場合です。

※借地人が転勤などで長期間家を離れる場合に、貸家としてその期間誰かに賃貸する場合は「転貸」に該当しません。

このように借地権の転貸は、地主にとっては契約をした借地人ではなく、面識もない第三者が建物を建てて自分の土地に住む状況にもなります。

そのため、地主の承諾を得られず、借地非訟になる場合があるでしょう。

借地非訟が利用されるケース⑤:建物が競売にかけられた場合

5つ目は、借地権付き建物が競売にかけられたケースです。

借地人は自分が建てた建物を担保に借金をし、返済できなくなった場合、建物が競売にかけられ、資産の売却を行います。

借地人は借地権付き建物を手放し、競売で建物を落札した買受人がそれらを引き取ります。

しかし、賃借権の譲渡には地主の承諾が必要であり、もし地主が承諾しなければ、買受人が裁判所に対して承諾に代わる許可を求める借地非訟の手続きを行うことができます。

競売によって建物を得た場合、代金の支払いから2ヵ月以内に借地非訟の申し立てを行う必要があります(借地借家法第20条)。

2ヵ月を超えた場合、原則としてこの申し立てはできなくなるため注意が必要です。

借地非訟にかかる費用

次に、実際に借地非訟の申し立てをする場合、費用がどのくらいかかるかを確認していきましょう。

借地非訟の手続きにかかる費用は、主に以下の3つです。

- 申立手数料(収入印紙)

- 郵便切手費用

- 弁護士費用

申立手数料は、借地権が設定された土地の固定資産税評価額などから算定され、収入印紙で納めます。

借地非訟は裁判ではないものの、法律の解釈も必要なため、弁護士に代理人を依頼するのが一般的です。

弁護士費用については事務所によっても料金体系が異なり、一概には言えませんが、まとまった費用がかかります。

借地非訟の申し立てを行う場合、借地人は地主に対して以下の承諾料を支払います。

- 借地条件の変更の場合:条件変更承諾料

- 増改築の場合:増改築承諾料(建替承諾料)

- 譲渡または転貸の場合:名義変更料(譲渡承諾料)

それぞれの承諾料の相場については、下図でご確認ください。

| 相場 | |

| 条件変更承諾料 | 更地価格の10% |

| 建て替え承諾料 (増改築承諾料) | 更地価格の5% |

| 名義変更料 (譲渡承諾料) | 借地権価格の10% |

なお、承諾料について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地非訟の流れ

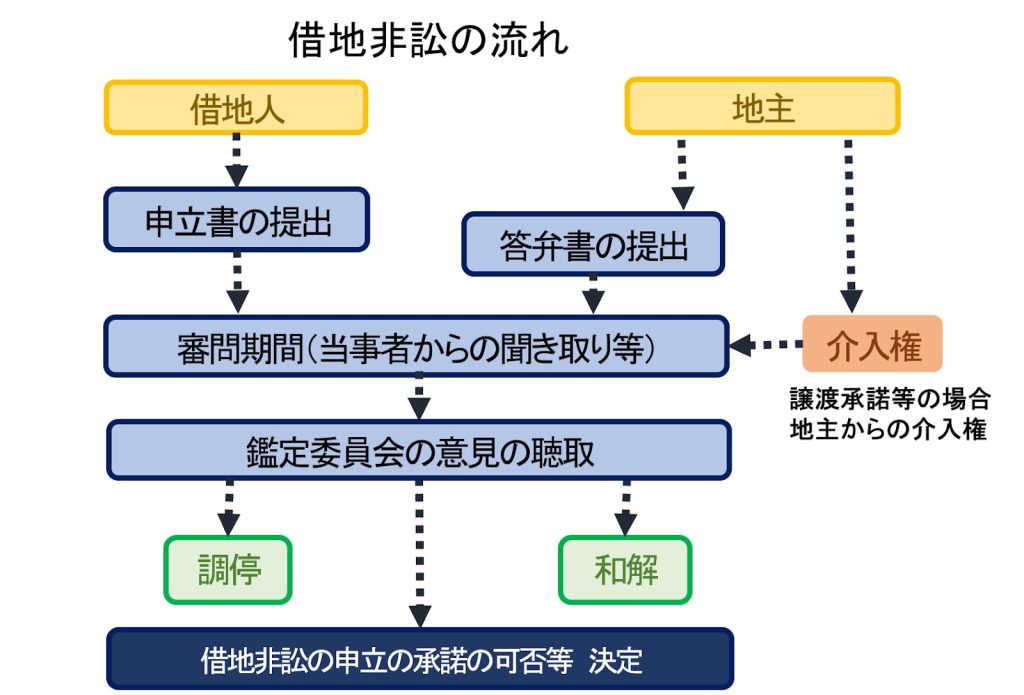

それでは、借地非訟の申立てを行う場合の流れについて、以下の図で確認しましょう。

申立人である借地人は、該当の土地(借地)の所在地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

ただし、当事者の合意がある場合、簡易裁判所でも行えます。

申立ては代理人に依頼できますが、審問期日などに出廷できる代理人となれるのは弁護士のみです。

裁判所の書記官が提出書類をチェックし、受付票を交付します。

申立人は、申立手数料と郵便切手を納付しましょう。

申立てが受理されてから、およそ1ヶ月~1ヶ月半の間に第1回の審問期日が指定されます。

1回目以降はおおよそ1ヶ月ごとに期日が設けられます。

相手方である地主は第1回審問期日の前に、申立書に対する応答を記載した答弁書を提出しなくてはなりません。

審問期日に、裁判官が当事者から意見の聞き取りを行います。

なお、地主は、借地権の譲渡に伴う借地非訟の場合、介入権を行使する場合があります。

介入権とは、借地権付き建物を、借地人が第三者へ譲渡する際に、地主が自らが購入できる権利です。※先買権(さきがいけん)ともいいます。

地主は、譲渡先に不安がある場合などに介入権を行使し、借地人(申立人)に不利益のない形で借地権を建物ごと先買いできるのです。

次に、審問手続内で、裁判所は「鑑定委員会」の意見聴取を行います。

借地非訟申立ての承諾可否や、認めた場合の承諾料の金額などについて、適正かどうかを判断するためには、借地や不動産の専門的知識が必要です。

鑑定委員会はこのような知識を有する専門家(不動産鑑定士、弁護士など)を原則として3人以上指名し、公正な立場で意見を聞くために設けられた制度です。

鑑定委員会では、借地非訟の申立てについて「意見書」をまとめ、裁判所に提出します。

当事者は、鑑定委員会の意見書に対し、意見がある場合は、審問期日までに書面で提出しましょう。

当事者の主張・立証が終了すれば、裁判所が申立てに対する決定を行います。

最後に裁判官が決定書を作成すれば、借地非訟の手続きは完了です。

当事者が決定に対して不服がある場合は、決定書の送達から2週間以内に「即時抗告」も可能です。

また、裁判所は、当事者に和解での解決を勧める場合があります。

和解が成立すると、裁判所の決定を待たずに、和解調書を作成して手続きは終了します。

一方で、借地非訟の申立てのあとであっても、話し合いによる解決を目指す調停手続きも可能です。

調停が成立した場合も、借地非訟の手続きは終了します。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地非訟のメリット・デメリット

借地非訟は、訴訟になる前に当事者間の問題を解決するために設けられた制度ですが、メリットとともにデメリットもあります。

ここでは、借地非訟の具体的なメリット・デメリットについて解説します。

借地非訟のメリット

借地非訟の手続きを行う最大のメリットは、地主から承諾が得られない場合でも、裁判所が認めれば改築・増築といった建物の変更や、借地権の譲渡などが可能になることでしょう。

借地人は借地契約の条件は必ず守らねばならず、条件外の変更などは地主の承諾が必須です。

例として、借地契約の条件に“建物の増改築禁止特約”があれば、地主の承諾を得ずに借地人の独断でこれらは一切行えません。

借地非訟は、このような膠着状態を打開し、借地人ができることの幅を広げる制度といえます。

また、借地非訟では、鑑定委員会により、専門的な知見に基づく解決が可能になります。

専門家の意見を反映した決定であれば、当事者も納得しやすい場合もあるでしょう。

専門家の関与は制度化されているため、鑑定委員を依頼するための費用的な負担が生じないのもメリットです。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地非訟のデメリット

次に、借地非訟のデメリットを確認していきましょう。

借地非訟には、まず時間とコストがかかります。

申立てから完了までの目安期間は約半年~1年であり、長期に及びます。

さらに弁護士費用や申立手数料などの費用も必要です。

また、裁判所から承諾を得た場合には、地主に支払う承諾料も発生します。

そして、地主との関係の悪化という大きなデメリットもあります。

地主は、裁判所の関与を好ましく思わないでしょう。

借地非訟の申立ては、今後の地主との関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、借地非訟はあくまで当事者間の交渉がうまくいかない場合の最終手段とするのが無難といえます。

借地非訟の申立てを行う場合、借地非訟に強い弁護士と提携している不動産会社への依頼が特に大事です。

代理人となる弁護士が借地非訟に長けていない場合、地主との関係がさらに悪化するリスクも生じるからです。

借地非訟に強い不動産会社や弁護士なら、借地人と地主の間に立って、関係を取り持ちながら交渉を進められるでしょう。

まとめ

借地非訟は、借地人が土地利用の変更を希望しても、地主が承諾しない場合に利用される裁判所の手続きで、代表的なものとして以下の5つのケースがあります。

- 借地条件の変更

- 増改築

- 契約更新後の再築

- 譲渡または転貸

- 競売に伴う賃借権の譲渡

借地非訟には費用や時間がかかるうえ、地主との関係悪化のリスクもあります。

そのため、借地非訟の手続きを検討する際は、借地権に詳しい弁護士や不動産会社に相談することが大切です。

センチュリー21中央プロパティーには、借地非訟の経験が豊富な社内弁護士が常駐しており、初回のご相談時から同席させていただきます。

また、経験豊富な借地権の専門家が、地主との交渉もスムーズに代行させていただきますので、地主との直接のやり取りに不安・苦手意識をお持ちの方も、安心してお任せ下さい。

トラブルの詳細を把握したうえで、具体的なアドバイスが可能ですので、借地権に関してお悩みがある方はぜひ一度ご相談ください。

なお、当社ではご相談から売却に至るまで、お客様にご負担いただく料金は完全に無料となっております。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地非訟についてのよくあるご質問

借地非訟についてのよくあるご質問と、その回答をご紹介します。

Q1.借地非訟を行えば、必ず借地権を売却できますか?

A.一定の要件を満たせば、借地非訟により地主の承諾に代わる許可を受けることができます。

借地権譲渡の承諾に代わる許可(代諾許可)には、主に法律上の要件が2つあります。

- 借地人が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合であること

- 第三者が賃借権を取得しても地主に不利となる恐れがないこと

(1)については、譲渡先が特定されていることが必要です。

(2)の判断に当たっては、借地権を取得する側の資力等が考慮されます。

また、裁判所が代諾許可をするに当たっては、多くの場合、地主に対する財産的給付(譲渡承諾料)の支払いを命じられます。

さらに、借地人から借地権譲渡の代諾許可の申立てがされた場合、地主は、裁判所が定める期間内に、地主自身に対して借地権を譲渡するよう申し立てることが可能です(介入権の行使)。

Q2.借地非訟を申し立てれば、必ずこちらの主張が認められますか?

A. 必ずしも申立人の主張が全面的に認められるとは限りません。

借地非訟は、裁判官が借地人と地主、双方の事情や言い分を公平に聞き、社会通念や過去の判例なども踏まえて総合的に判断を下します。

例えば、増改築の許可を求めた場合でも、建物の規模や構造が土地の利用状況に著しく不相応であると判断されれば、申し立てが認められないこともあります。

また、譲渡承諾料などの金額についても、申立人の希望額ではなく、鑑定委員会の意見などを参考に裁判所が妥当な金額を決定します。

Q3.地主との関係を悪化させずに問題を解決する方法はありますか?

A.はい、地主との関係を悪化させずに解決するには、借地権専門の仲介業者に間に入ってもらい、交渉を仲介してもらうのが有効な方法です。

当事者同士での直接の話し合いも大切ですが、感情的な対立が生まれたり、法律的な知識が不足していたりすると、かえって交渉がこじれてしまうことも少なくありません。

専門家である仲介業者が第三者の立場で関わることで、双方の主張を客観的に整理し、冷静な話し合いの場を設けることができます。

また、地主の懸念を解消するための具体的な解決策や、適正な承諾料を提示するなど、円満な合意に向けた交渉をサポートしてくれます。

借地非訟は、あらゆる交渉を試みても合意に至らなかった場合の最終的な手段です。

良好な関係を維持しながら問題を解決するためにも、まずは借地権専門の仲介業者に相談し、交渉の仲立ちを依頼することを検討しましょう。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。