借地権を地主に買い取ってもらうには?交渉術や買取相場を解説

借地権を地主に買い取ってもらうには?交渉術や買取相場を解説

目次

借地権を売却したいと考えたとき、多くの方が最初の交渉相手として地主を思い浮かべるでしょう。

地主への売却は、借地権を現金化するための最も一般的な方法です。

しかし、何の準備もなく交渉を始めてしまうと、安く買い叩かれたり、トラブルに発展したりする恐れがあります。

地主との交渉を成功させるには、専門的な知識と交渉ノウハウが不可欠です。

本記事では、借地権を地主に納得のいく形で買い取ってもらうためのポイントについて、交渉の流れから価格相場、費用、税金に至るまで詳しく解説します。

また、地主に買い取ってもらえなかった場合の選択肢として、第三者に買い取ってもらう方法やポイントについてもご紹介します。

借地権を地主に買い取ってもらうことはできる?

借地権を地主に買い取ってもらうことは可能です。ただし、借地人から地主に対して買い取りを強制する法的な権利は原則としてありません。

あくまで地主との交渉次第となります。

いくつか、関連するポイントをまとめます。

借地契約の期間中に、借地人側から「不要になったから買い取ってほしい」と地主に請求する権利は基本的にありません。借地人は、建物を解体し更地にして土地を返還するのが原則です。そのため、買取交渉は、あくまで「地主へのお願い」という位置づけになります。

よく混同されがちですが、「建物買取請求権」とは異なります。

建物買取請求権は、建物買取請求権は、以下の要件をすべて満たした場合に限り行使できる権利です。

- 借地契約の期間が満了したタイミングであること。

- 地主側に更新を拒絶する正当な事由があること。

- 地主から借地人へ、契約を更新しない旨の通知がされていること。

- 借地上に借地人名義の建物が存在すること。

注意したい点は、地代の滞納など借地人側に契約違反(債務不履行)がある場合や、借地人の都合によって契約期間の途中で解約する場合には、この権利は行使できません。

(建物買取請求権)

第十三条 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

引用元 借地借家法第13条

センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

地主に借地権を買い取ってもらう流れ

- 地主に借地権を買い取ってもらうためには、以下の流れで話しを進めるのがおすすめです。借地権専門の不動産会社に相談する

- 借地権の査定を依頼する

- 地主と交渉する

- 合意後、契約書を締結する

- 決済と借地権の引き渡しを行う

話しの進め方を誤るとトラブルに発展するケースもあるため、注意しましょう。

①借地権専門の不動産会社に相談する

地主に借地権を買い取ってもらうと決めたら、まずは借地権専門の不動産会社に相談しましょう。

ご自身で地主に直接交渉を試みる借地人の方も多いですが、ほとんどのケースでは交渉が難航し、最悪の場合、地主との関係性が悪化することもあります。

借地権専門の不動産会社であれば、「どのように地主に買取のお願いをすればいいか」について具体的なアドバイスをもらえますし、地主への交渉も代行してくれます。

②借地権の査定を依頼する

地主に買い取ってもらうための売買金額を設定するために、借地権の査定を依頼しましょう。

借地権の査定では、主に以下のようなポイントがチェックされます。

- 土地の現況(形状、面積、前面道路の幅員など)

- 周辺環境や利便性

- 路線価や公示価格

- 法令上の規制(建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率など)

借地権の査定は専門性の高い知識が要求されるため、経験豊富な不動産会社に依頼すると安心です。

また、不動産会社の言いなりにならないよう、ご自身でも複数の会社に査定を依頼したり、借地権の売却相場を調べておくと良いでしょう。

③地主と交渉する

査定価格を基に、地主へ買取交渉を行います。

買取交渉を不動産会社に代行してもらうと、決めるべき条件が明確になり、契約書の作成までスムーズに進められます。

借地権専門の不動産会社は、主に以下のようなポイントを地主に確認し、交渉してくれます。

- 建物付きのままか、更地の状態で引き渡す必要があるか

- 建物を解体する場合、その費用はどちらが負担するか

- 借地を引き渡す期限はいつにするか

- 売買代金の支払い方法と時期

④合意後、契約書を締結する

お互いが合意した内容で契約書を作成し、締結します。

契約書は取引条件を確定させるために重要な書類であるため、借地権専門の不動産会社に依頼すると安心です。

売却後のトラブルを防ぐためにも、売買契約の締結時には、弁護士による立ち会いやリーガルチェックがある会社を選びましょう。

⑤決済と借地権の引き渡しを行う

契約書で定めた期日までに地主は残金を支払い、借地人は土地を引き渡します。

引き渡し後は、取引内容に応じた登記を忘れずに行いましょう。

- 建物を借地権と合わせて売買した場合:買主である地主へ建物の所有権移転登記が必要です。 手続きを専門家に依頼する場合は、司法書士に相談すると安心です。

- 建物を取り壊して借地権のみを返還した場合:借地人が建物の滅失登記を行います。 滅失登記は建物の登記記録を閉鎖する手続きであり、専門家に依頼する際には土地家屋調査士へ相談するとよいでしょう。

地主に借地権を買い取ってもらう際の買取相場

地主に借地権を買い取ってもらう際の買取相場は、以下が目安となります。

- 借地人から地主に依頼する場合→ 更地価格の50%程度

- 地主から借地人に依頼する場合→更地価格の60%~70%程度

ただし、借地権は個々の条件が異なるため、一律の相場はありません。

最終的な買取価格は、地主との交渉によって決まります。借地権の売却は複雑なため、不動産の専門家(不動産会社や弁護士など)に相談し、査定や交渉のサポートを受けることを強くお勧めします。適切な価格算定や円滑な交渉に繋がります。

地主に借地権の買取を依頼するメリットとデメリット

地主への借地権の買取依頼には、メリットとデメリットの両方が存在します。

地主に借地権の買取を依頼するメリット

借地権の買取を地主に依頼するメリットは、以下の通りです。

- 譲渡承諾料の支払いが不要

- 建物の解体費用が不要

メリット①:譲渡承諾料の支払いが不要

地主以外の第三者に借地権を売却する場合、地主に対して「譲渡承諾料」を支払う必要があります。

しかし、地主自身が買い主となる場合は、当然ながらこの承諾料は不要です。

譲渡承諾料の相場は「借地権価格の10%程度」と高額なため、地主が買い取ってくれる場合の金銭的なメリットは大きいと言えるでしょう。

メリット②:建物の解体費用が不要

本来、借地契約が終了し土地を地主に返還する際は、借地人が建物を解体し、更地に戻すのが原則です(原状回復義務)。

しかし、地主が建物の再利用や建て替えを考えているなど、利害が一致した場合には、建物を解体せずそのままの状態で買い取ってもらえる可能性があります。

センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

地主に借地権の買取を依頼するデメリット

借地権を地主に買い取って貰う場合、次のような注意点に気を付けましょう。

- 第三者への売却より価格が低くなる傾向がある

- 借地人に不利な条件で交渉が進む可能性がある

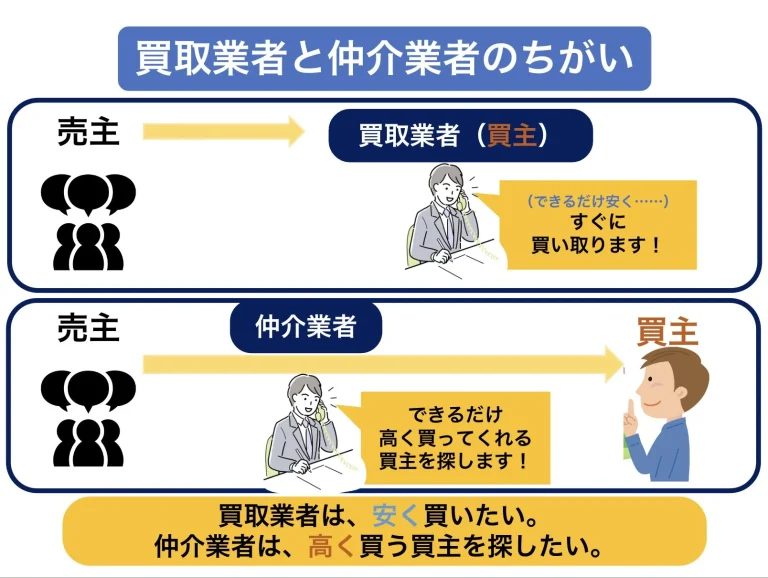

デメリット①:第三者への売却より価格が低くなる傾向がある

「少しでも高く売りたい」借地人と、「少しでも安く買い戻したい」地主とでは、立場が相反します。

そのため、第三者に売却する場合の市場価格よりも、低い価格での取引となるのが一般的です。

地主側が資金的な問題を抱えているケースもあり、あまり無理な価格交渉はせず、ある程度譲歩する姿勢も大切になります。

交渉が難航する場合は、早めに借地権専門の不動産会社に相談し、仲介をしてもらうと良いでしょう。

デメリット②:借地人に不利な条件で交渉が進む可能性がある

地主は「買い取ってあげる」という立場になりがちなため、交渉において優位に立つことが多くなります。

また、地主は先祖代々不動産を所有・管理してきた経緯から、借地人に比べて不動産や法律の知識が豊富な場合があります。

知らぬ間に借地人に不利な条件で話が進んでしまうケースも珍しくありません。

ご自身の権利をしっかりと主張するためにも、少しでもおかしいと感じた場合は、早めに借地権の専門家である不動産会社や弁護士に相談しましょう。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

地主への借地権買取交渉を成功させる3つのコツ

地主への借地権買取交渉を成功させるために押さえておきたいポイントは、以下の3点です。

- 借地権専門の不動産会社に仲介をお願いする

- 地主の状況を考慮し、慎重に交渉する

- 底地と同時売却する方法も考える

ノープランで買取を進めると、思わぬトラブルが起こり取引が難航する恐れもあります。

借地権買取交渉のコツ①:借地権専門の不動産会社に仲介をお願いする

借地権の売買は、複雑な権利関係や法律知識が絡むため、専門家のサポートなしで行うのはハイリスクです。

当事者同士で直接交渉すると、感情的な対立から話がこじれるケースも多いため、必ず第三者である借地権専門の不動産会社に仲介を依頼しましょう。

仲介を依頼する不動産会社を選ぶ際は、「借地権の売却実績が豊富か」「法律を熟知し、地主と交渉できるノウハウがあるか」の2点を確認することが重要です。

センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産仲介会社です。

これまでに延べ4万件以上のご相談・売却実績があり、そこから得られた借地権関連のノウハウは、業界内でも随一です。

また、経験豊富な借地権の専門家のみが在籍しており、地主との交渉もスムーズに代行します。

借地権のトラブルや売却は、ぜひ当社にご相談ください。

借地権買取交渉のコツ②:地主の状況を考慮し、慎重に交渉する

借地権の売却には、地主の協力が不可欠です。

しかし、地主への交渉は一筋縄ではいかないことが多く、以下のような問題が発生しがちです。

- 地主が借地権の買い取りを拒否する

- 地主が第三者への売却を認めてくれない

- 売買価格で折り合いがつかない

このような場合は、無理にご自身で交渉を進めようとせず、速やかに借地権に詳しい不動産会社や弁護士に相談してください。

ご自身で無理に交渉を続けると、関係性が悪化し、さらに交渉が難航する可能性があります。

経験豊富な不動産会社に仲介を依頼すれば、価格の妥当性や権利関係について、専門家の立場から地主に分かりやすく説明してもらえます。

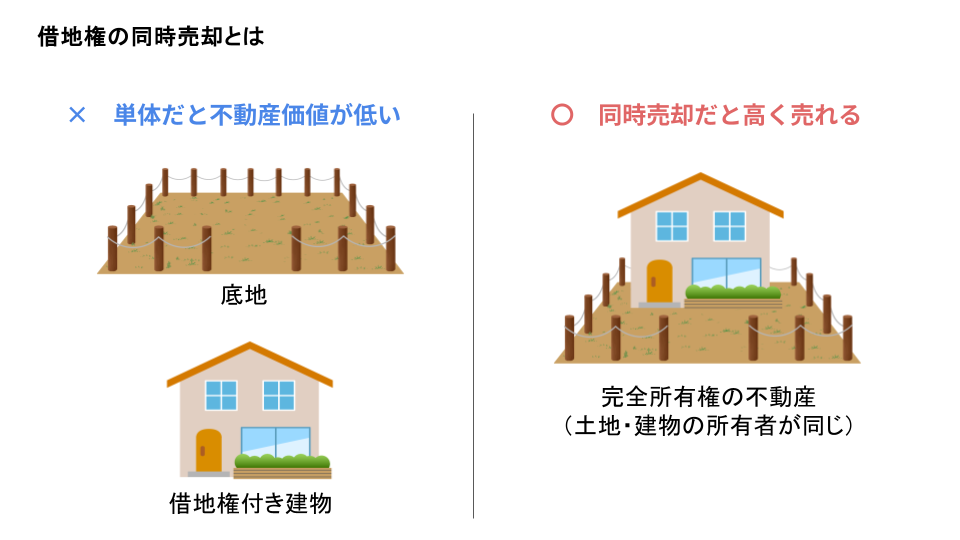

借地権買取交渉のコツ③:底地と「同時売却」する方法も考える

借地権を高く売る方法として、底地とセットで売却する同時売却がおすすめです。

但し、地主が底地の売却を認めるケースは非常に稀ですので、交渉する場合は、借地権専門の不動産会社に仲介を依頼するのが良いでしょう。

地主への借地権買取交渉が難航する場合の対処法

地主への借地権の買取交渉が難航する場合は、以下の手段が有効です。

- 買取業者に買取を依頼する

- 仲介業者を経由して投資家へ売却する

- 更地にして返還する

借地権買取交渉が難航する場合の対処法①:買取業者へ買取を依頼する

借地権専門の買取業者は、地主との交渉や法的な手続きに長けており、迅速な現金化が可能です。地主の承諾が得られない場合でも、買取業者が地主との交渉を代行し、裁判所への承諾申立て(借地非訟)も視野に入れて買い取ってくれることがあります。

ただし、一般的に仲介よりも買取価格は低くなる傾向があります。

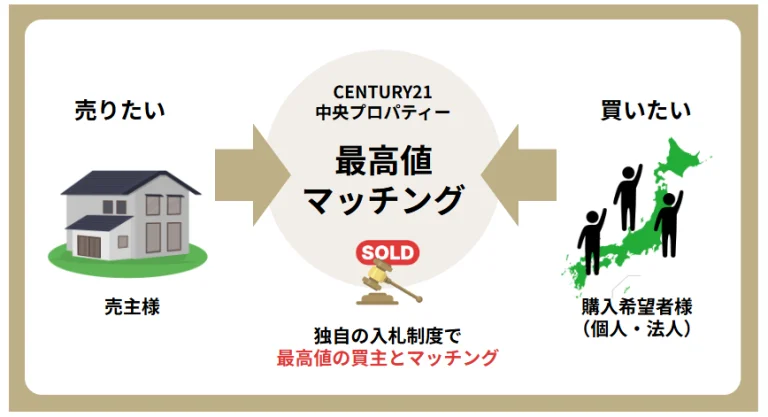

借地権買取交渉が難航する場合の対処法②:仲介業者を経由して投資家へ売却する

借地権の購入を検討している投資家は一定数存在し、仲介業者が買主を見つけてくれます。

地主への売却や買取業者への売却と比べて、より高い価格で売却できる可能性があります。

センチュリー21中央プロパティーでは、地主に借地権の売却を認めてもらえない場合でも、現状のままで購入してくれる人を探し、売却することが可能です。

センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

借地権買取交渉が難航する場合の対処法③:更地にして返還する

借地契約が終了した場合、借地人は土地を元の状態に戻して返還する「原状回復義務」を負います。

そのため、地主から買い取りを拒否され、更地での返還を求められる場合があります。

これは借地人の義務ではありますが、建物の解体には多額の費用がかかります。

費用をかけて更地にしても何も残らないため、まずは前述した第三者への売却を検討できないか、専門の不動産会社に相談すべきです。

(賃借人の原状回復義務)

第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(その責めに帰することができない事由によるものを除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が通常の使用及び収益によって生じたものであるときは、この限りでない。

引用元 民法第621条

借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権を地主に買い取ってもらう際の費用と税金

地主に買い取ってもらう場合、第三者に売却するケースとは異なり、譲渡承諾料がかからないというメリットがあります。

借地権を地主に買い取ってもらう際の主な費用と税金は、以下の通りです。

- 建物の解体費用

- 印紙税

- 仲介手数料

- 測量費用

- 登記費用

費用と税金①:建物の解体費用(更地返還の場合)

地主が更地での返還を条件とする場合、借地上にある建物の解解体費用が発生します。

木造一戸建てで1坪あたり3万円~5万円程度が目安ですが、建物の構造、規模、間口の広さなどによって変動します。複数社から見積もりを取ることをお勧めします。

地主との交渉によっては、解体費用を売却価格に含めてもらったり、地主側で負担してもらったりできる可能性もあります。

費用と税金②:印紙税

売買契約書に貼付する収入印紙代です。

契約金額によって税額が異なります。

数百円~数十万円程度で売買価格によって変動します。

費用と税金③:仲介手数料

不動産会社に仲介を依頼した場合に発生します。

売却価格が400万円を超える場合、「売却価格の3% + 6万円 + 消費税」が上限となります。

借地権は専門的な知識が必要なため、借地権に強い不動産会社を選ぶことが重要です。

費用と税金④:測量費用(境界が不明確な場合など)

土地の境界が不明確な場合や、地主が測量を求める場合に発生することがあります。

費用と税金⑤:登記費用(抵当権抹消など)

借地上の建物に抵当権が設定されている場合、その抹消登記費用がかかります(登録免許税や司法書士報酬)。借

地権の移転登記は必須ではないため、契約内容によって有無が異なります。

センチュリー21中央プロパティーにご依頼いただいた場合、上記の費用をすべて買主に負担してもらうため、売主様の費用負担は一切ありません。

まとめ

借地権の売却ではまず地主との交渉が考えられますが、本記事で解説したように、価格交渉が難航したり、そもそも地主が買い取りを拒否したりするケースは少なくありません。

しかし、地主が買い取ってくれない場合でも、諦める必要はありません。

有効な選択肢として「第三者への売却」があります。

当社センチュリー21中央プロパティーは、借地権を専門とする不動産仲介会社です。

経験豊富な借地権の専門家のみが在籍しており、地主との交渉をスムーズに代行。

さらに、借地権に強い社内弁護士が常駐しているため、借地権売却におけるあらゆるフェーズで法的な裏付けとともに、安心・安全にお手続きを進めることができます。

また、センチュリー21グループが誇る広範な”買い手ネットワーク”を駆使し、可能な限り好条件で購入してくれる買い手をお探しします。

ご相談から売却に至るまで、料金は一切頂かないシステムとなっておりますので、借地権の売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

借地権の買取に関してよくある質問

借地権の買い取りに関して、よくある質問とその回答をいくつかご紹介します。

Q1. 借地権は売却できますか。また、価格はどれくらいになりますか?

A.はい、借地権を売却することは可能です。

ただし、借地権を地主以外の第三者へ売却する場合には、原則として地主の承諾が必要になります。

借地権の価格については、更地価格に国税庁が定める借地権割合を乗じて目安を算出します。

最終的な価格は、立地や地主との関係性など個別の事情を考慮して決定されます。

参考:財産評価基準書

Q2. 地主が借地権の売却を承諾してくれない場合はどうすればいいですか?

A.まず、借地権に詳しい不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。専門家が間に入ることで、地主との交渉が円滑に進む場合があります。それでも承諾が得られない場合は、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求める「借地非訟」という手続きを取ることも可能です。

当社中央プロパティーでは、地主に借地権の売却承諾が得られないケースでも、独自のノウハウと交渉力により売却に向けてのサポートが可能です。

ご相談~売却まで料金は全て無料ですので、お気軽にご相談ください。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

Q3. 譲渡承諾料の相場はどのくらいになりますか?

A.借地権の名義書換料は地域によっても異なりますが、一般的には借地権価格の10%程度と言われています。

売買をスムーズに進めるためにも、当事者間だけで交渉を進めるのではなく、専門業者へ相談するのがおすすめです。

当社センチュリー21中央プロパティーには、借地・底地に関して4万件を超える豊富な実績がございますので、ぜひご相談ください。

センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

Q4.国や地方公共団体が土地の所有者の場合どうなりますか?

A.土地の所有者が国(財務省など)や地方公共団体の場合、原則として借地権付き建物を買い取ってもらうことはできません。

そのため、借地権を売却したいとなると、第三者に売却する方法しかありません。

なお、借地人への払い下げ(国などが底地を借地人に売ること)には応じてもらえる可能性がありますが、手続きは複雑なことが多く、やり取りする書類も多くなり非常に煩雑になります。

このようなケースでも、専門の不動産会社に相談することで手続きを代行してもらえる場合があります。

この記事の監修者

代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。