借地権トラブルの相談先はどこ?トラブルの内容で相談先は変わる!

目次

借地権は土地と建物の所有者が異なる特殊で複雑な権利であるため、一度トラブルになると問題が複雑化し、当事者同士での解決が困難になってしまいます。

解決するためには、法律や不動産の専門的な知識が不可欠です。

そのため、借地権にまつわるトラブルが発生した際は、早めに専門家の助けを借りることが賢明です。

自分たちでなんとかしようとすると、かえってトラブルが長引く可能性もあります。

そこで、本記事では借地権でよくあるトラブルの内容や、適切な相談先、相談先を選ぶポイントについて解説します。

現在、借地権のトラブルや相談先で悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。

【社内弁護士が常駐】借地権のトラブル解決はお任せください! ≫

借地権がトラブルになりやすい理由

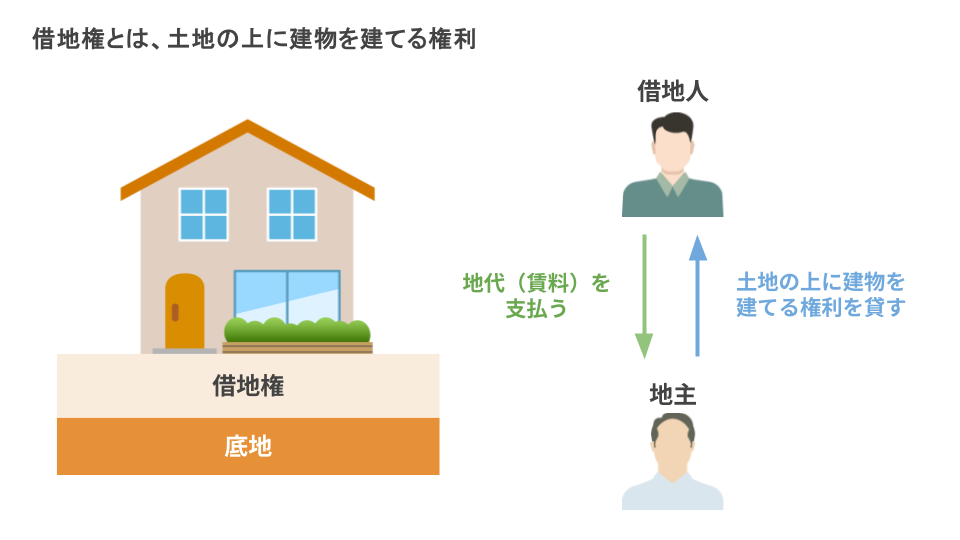

借地権とは、建物の所有を目的として、他人が所有している土地の上に建物を建てる権利です。

借地権付き建物を相続などで取得した場合、建物の所有権は自分(借地権者)ですが、土地を所有しているのは地主といった構造となります。

一見するとシンプルな関係に思えるかもしれませんが、借地権は土地と建物の所有者が異なる権利関係の複雑さから、トラブルにつながりやすい傾向があります。

借地権には、物権である「地上権」と債権である「賃借権」の2種類がありますが、実際に多く利用されているのは「賃借権」です。

地上権は登記によって第三者に対抗できる強力な権利ですが、設定されるケースは稀です。

一方、賃借権も借地借家法によって保護されており、登記がなくても建物の登記があれば第三者に対抗できます。

しかし、地主と借地人がそれぞれの立場から権利を主張し合うため、相続や建物の処分、契約更新などの際にトラブルになりやすいのです。

借地権がトラブルになりやすい代表的な理由としては、以下の3つが挙げられます。

- 建物の売却・増改築に際して地主の承諾が必要だから

- 古い契約の場合、契約内容が明確に記された契約書が存在しない、あるいは紛失しているケースがあるから

- 代替わりによって、地主と借地人の関係性が変化するから

借地権の一番の特徴は、建物の売却や増改築に、原則として地主の承諾が必要になる点です。

地主がすんなり承諾してくれれば良いですが、承諾が得られずトラブルになるケースもあります。

特に、借地権を第三者に譲渡する際には地主の承諾が必要で、無断譲渡は契約解除の原因ともなり得ます。

また、借地権の契約は先祖代々古くから受け継がれていることが多く、当初の契約書が紛失していたり、契約内容が簡素で詳細な取り決めがなかったりすることも少なくありません。

そのため、地主から地代の値上げや承諾料の支払いを求められても、論理的な根拠を示して対抗することが難しい場合があります。

さらに、代替わりによって、地主側が新たな方針を打ち出したり、借地人側が地主とのこれまでの良好な関係性を引き継げなかったりすることで、認識の齟齬が生じ、トラブルに発展することもあります。

【仲介手数料0円】借地権の高額売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権でよくあるご相談:地主とのトラブル

地主とのトラブルで多い相談内容が、以下の3つです。

- 地代の値上げ

- 地代の滞納

- 更新料の支払い

借地権が設定されている土地を利用している場合、借地人は地主に対して、地代を支払わなければなりません。

地代は契約に基づき地主と借地人の合意によって設定されますが、経済情勢の変化などを理由に、契約期間中であっても地主から値上げを要求されるケースがあります。

ただし、安易に値上げできるものでもありませんが、地代に関連するトラブルはよくみられます。

反対に、借地人側が地代を滞納しているパターンで、トラブルに発展するケースも少なくありません。

地代の滞納が続くと、地主から契約を解除される可能性もあります。

また、借地権の更新に関しては、地主から更新料を求められたとしてトラブルになるケースがよくみられます。

更新料は法律で支払い義務が定められているものではありません。

しかし、契約書に更新料の支払いに関する特約がある場合や、地域的な慣習として支払われている場合があります。

「更新料の金額が高すぎる」「契約時に更新料について明記されていなかった」などの理由から揉めごとに発展するケースがほとんどです。

借地権でよくあるご相談:相続人同士のトラブル

相続人同士でよくあるトラブル内容は、以下の4つです。

- 借地権付きの建物に家族が住んでいて、売却したくてもできない

- 親が亡くなり、借地権付き建物を誰が相続するかで揉めている

- 共同で相続したが、地代を支払わない相続人がいる

- ほかの相続人から共有状態の解消を求める共有物分割請求をされた

多くの場合、不動産は遺産の中で大きな割合を占めるため、借地権付き建物も同様に、誰が相続するかで揉めるケースも少なくありません。

遺産分割協議で話し合ってもまとまらないケースも多くみられます。

遺産分割協議がまとまらず、問題を先送りにして共有状態にしておいた結果、地代を支払わない相続人が発生するといったケースもあります。

共有名義の場合、地代の支払いや建物の管理などについて、共有者間での協力が必要不可欠ですが、これがうまくいかないと新たなトラブルの原因となります。

借地権でよくあるご相談:借地権付き建物の処分

借地権付き建物の処分に関する悩みもよく見られます。

代表的な内容が、以下の6つです。

- 地主から更地にして土地を返すように言われたが、解体費用が払えない

- 長年空き家として放置しており、処分方法が分からない

- 例えば、住む人がいなくなるため、どう扱ってよいかわからない

- 相続後、原則として必要な名義変更(相続登記)をしないまま売却したいと考えている

- 家に荷物が残っている状態でも売却は可能か

- 築年数の古い物件でも売却は可能か

土地の分割方法、活用方法、処分に関する意見がまとまらず、相続人同士や地主とトラブルになるケースがあります。

特に、借地権付き建物を売却する場合、地主の承諾が必要となるため、地主との関係性が良好でないとスムーズに進まないことがあります。

また、建物の解体費用や、空き家を長期間放置した場合の管理責任なども問題となり得ます。

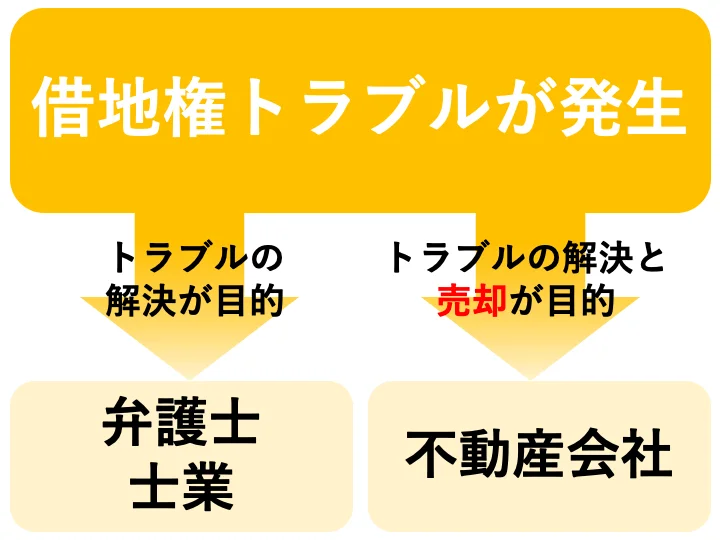

借地権トラブルの相談先

借地権関連でトラブルが発生した際の代表的な相談先は、以下の3つです。

- 弁護士

- 借地権専門の不動産会社

- 士業(税理士・司法書士・土地家屋調査士)

それぞれで得意な分野が異なるため、トラブルの内容に応じて相談先を決めるのがよいでしょう。

本章では、それぞれの得意分野について解説します。

借地権トラブルの相談先①:弁護士

弁護士は法律の専門家です。

借地権が設定されている土地の更新・地代・建て替え・解除などのトラブルに対する、的確なサポートやアドバイスを期待できるでしょう。

例えば「地主から立ち退きを要求された」「契約更新の内容でトラブルに発展した」「建物の増改築に対して許可を出してくれない」などの問題が発生した際には、借地借家法などの法律に基づいて解決策を探る必要があります。

ほかにも、相続人同士で次のようなトラブルが発生した場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。

- 共同の相続人から共有物分割訴訟を提起された

- 遺産分割協議がうまくまとまらない

- ほかの相続人が地代や税金を払わない

弁護士であれば、借地借家法をはじめとする関連法規に精通しているため、権利関係を整理して適切な助言をしてくれます。

また、交渉の代理や、調停・訴訟といった法的手続きの代理も依頼できます。

初回面談時から社内弁護士が同席で安心!借地権の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権トラブルの相談先②:借地権専門の不動産会社

不動産会社は、不動産取引に関連したトラブルを専門としています。

そのため、以下のようなトラブルが発生した場合は、不動産会社に相談するとスムーズに解決するでしょう。

- 借地権付きの建物を売却したいけれど、地主に反対されている

- 空き家の状態で放置している建物をどうにかしたい

- 地主が更地にして土地を返還しろと迫ってくる

ただし、すべての不動産会社が借地権のトラブルに対応しているわけではありません。

そのため、借地権関連のトラブルに強い不動産会社に相談すると安心です。

借地権に詳しい不動産会社であれば、地主との交渉や、複雑な権利関係の調整、適切な売却方法の提案などが期待できます。

場合によっては司法書士や弁護士などと提携しているところもあり、法律的な面でのサポートも期待できます。

センチュリー21中央プロパティーにも、借地権トラブルに精通した専門家が多数在籍しています。

借地権トラブルの相談先③:士業(税理士・司法書士・土地家屋調査士)

税理士・司法書士・土地家屋調査士などの士業は、特定の専門分野に関する助言やサポートを得意としています。

それぞれが担当する業務内容は、以下の通りです。

| 税理士 | 司法書士 | 土地家屋調査士 | |

| 主な業務内容 | 贈与税・相続税など、借地権に関する税金の助言やサポート、確定申告の代行など | 借地権の名義変更(相続登記、贈与登記など)、権利売買に伴う所有権移転登記の申請など | 土地の境界確定測量、建物の表示に関する登記(新築、増築、滅失登記など)、図面の作成など |

相談したい明確な目的がある場合は、税理士・司法書士・土地家屋調査士のいずれかに相談しましょう。

これらの専門家は、弁護士や不動産会社と連携して業務を行うことも多くあります。

借地権トラブルの相談先を選ぶポイント

借地権に関するトラブルの相談先を決める際は、以下のポイントに留意しましょう。

- 費用

- 相談内容に合った専門知識がある

- トラブル解決実績が豊富

安易に決めてしまうと「想定外の費用が発生した」「思っていた解決方法に結びつかなかった」といった事態にもなりかねません。

ポイント①:費用

借地権のトラブルに関して、弁護士・不動産会社・士業に相談した際の費用相場は以下の通りです。

| 弁護士 | 不動産会社 | 税理士 | 司法書士 | 土地家屋 調査士 | |

| 費用相場 | 着手金:事案の経済的利益に応じて変動(例:20万円~)報酬金:獲得した経済的利益の一定割合(例:経済的利益の数%~十数%) | 売買や賃貸の仲介の場合:既定の仲介手数料 | 相談料:初回無料の場合もあるが、具体的な税務書類作成や申告代行は別途5万円~15万円程度~ | 登記申請の種類や不動産の評価額により変動:5万円~15万円程度~ | 測量の種類や土地の広さ、隣接地の状況により変動:40万円~ |

弁護士の場合は、弁護士事務所によって報酬の規定が異なります。

多くは、依頼時に支払う「着手金」と、事件解決時に成功の度合いに応じて支払う「報酬金」から構成されます。

次の表は一般的な基準の一例です。

弁護士費用の一般的な基準例(旧報酬規程などを参考にしている事務所の場合)

| 借地権価値 | 着手金 |

| 5000万円以下 | 20万円〜50万円 |

| 5000万円超 | 上記の金額+5000万円を超える部分×おおむね0.5% |

| 経済的利益 | 報酬金 |

| 300万円以下 | 経済的利益の8〜17% |

| 300万円超3000万円以下 | 経済的利益の10〜15%+調整額 (例:10〜20万円) |

| 3000万円超3億円以下 | 経済的利益の5〜11%+調整額 (例:100万円前後) |

| 3億円超 | 経済的利益の2〜4%+調整額 (例:700万前後) |

借地権の価値や経済的利益が高ければ、弁護士費用も高くなる傾向があります。

不動産会社に相談する場合は、ほとんどが売買に関する内容です。

売買には、仲介手数料が発生します。

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められており、手数料の上限は以下の通りです。

| 宅地建物取引業法で定められている仲介手数料の上限 | |

| 取引額が200万円以下の部分 | 取引額の5.5%以内 |

| 取引額が200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4.4%以内 |

| 取引額が400万円を超える部分 | 取引額の3.3%以内 |

例えば、売買価格が500万円の場合、200万円までの部分に5%、次の200万円(200万円超400万円以下の部分)に4%、残りの100万円(400万円を超える部分)に3%をそれぞれ乗じた額を合計したものが上限となります。

速算式として「売買価格が400万円を超える場合:売買価格 × 3% + 6万円(消費税別途)」で計算することも可能です。

ただし、不動産会社によっては手数料を無料としているところもあります(主に買主からのみ手数料を受領する場合など)。

士業に依頼する場合は、どの専門家に依頼するかで費用が異なります。

| 税理士への報酬費用 | 5万円〜15万円 (相談や簡易な書類作成の目安) |

| 司法書士への報酬費用 | 5万円〜15万円 (簡易な登記手続きの目安) |

| 土地家屋調査士への報酬費用 | 40万円〜 (一般的な住宅地の境界確定測量の目安) |

税理士の場合、相談だけであれば無料で受けられるところがほとんどです。

より具体的なアドバイスを必要とする際に費用が発生します。

司法書士の場合、依頼する事務所や依頼内容、必要書類の枚数によっても費用が左右されます。簡単な相談と手続きであれば5〜15万円が相場です。

土地家屋調査士への相談料は、測量する目的によって費用が異なります。売却に必要な土地の測量であれば、実費費用は40万円〜が相場です。

ポイント②:相談内容に合った専門知識がある

相談内容に応じた専門知識があるかどうかも重要です。

相談したい内容に精通した専門家でなければ、適切なアドバイスやサポートが期待できない可能性があります。

ホームページで取扱業務や実績を確認したり、初回の相談時に具体的な質問をしたりして、専門性を確認しましょう。

また、トラブルを解決したいのか、トラブルを解決した上で不動産を売却したいのかによっても相談先が異なります。

トラブルを解決したいのであれば、弁護士や問題の内容によっては士業の方が適任です。

トラブルを解決しつつ不動産を売却したいのであれば、不動産会社に相談するのがよいでしょう。

ただし、複雑な法的トラブルが絡む場合は、不動産会社と弁護士が連携して対応することもあります。

ポイント③:トラブル解決実績が豊富

これまでどのようなトラブルを解決してきたかも重要なポイントです。

専門家が在籍していたとしても、経験がなければトラブル解決までスムーズにいかない可能性があります。

反対に、不利な状況となってしまう可能性も少なくありません。

相談先のホームページで具体的な解決事例が紹介されているか、あるいは面談時に過去の類似案件の経験について尋ねてみるのも良いでしょう。

借地権に関するトラブルは、不動産のなかでも専門的な知識を必要とし、さらに法律的な知見も必要です。

借地権に関する相談をする際には、トラブル解決の実績が豊富な会社や事務所を選ぶようにしましょう。

まとめ

借地権は、権利の性質上、一度トラブルになると内容が複雑化し当人だけでは手に負えなくなるケースがほとんどです。

地主とのトラブルだけでなく、相続人同士でのトラブルも後を絶ちません。

借地権に関連するトラブルが発生している場合は、なるべく専門家の知識を借りるようにしましょう。

専門家であれば解決までの手助けをしてくれます。

ただし、専門家なら誰でもよいわけではありません。

相談先を決める際には、以下の点に留意しましょう。

- 費用は適切か

- 相談内容にあった専門知識があるか

- トラブル解決実績が豊富か

これらのポイントをないがしろにしてしまうと「問題解決がうまくいかない」「想定外の費用が請求された」など、さらなる悩みやトラブルを引き起こしかねません。

中央プロパティーでは、上記3つのポイントをおさえつつ、問題を早期解決できる体制を整えています。

借地権のトラブル解決から売却まで、さまざまなご相談内容に対応できるよう、社内借地権専門の社内弁護士が常駐。

特に借地権の売却を目的とされているのであれば、センチュリー21中央プロパティーへご一任ください。

すべての手続きに対応いたします。

借地権のトラブルでお悩みの方は、ご相談&解決実績4万件以上のセンチュリー21中央プロパティーへご相談ください。

【ご相談~売却まで完全無料!】借地権の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒。東京弁護士会所属。テレビ朝日「シルシルミシル」の法律解説でもおなじみの敏腕弁護士。相続や借地権トラブル、離婚等の家事事件、交通事故、労災など一般の社会人に起こりうるであろう案件を中心に、その解決へ尽力する。