借地権とは?種類やメリット・デメリットわかりやすく解説

借地権とは?種類やメリット・デメリットをわかりやすく解説

本記事では、借地権について、図解を交えながら分かりやすく解説します。

借地権の基礎知識について知りたい方はぜひご覧ください。

借地権とは?

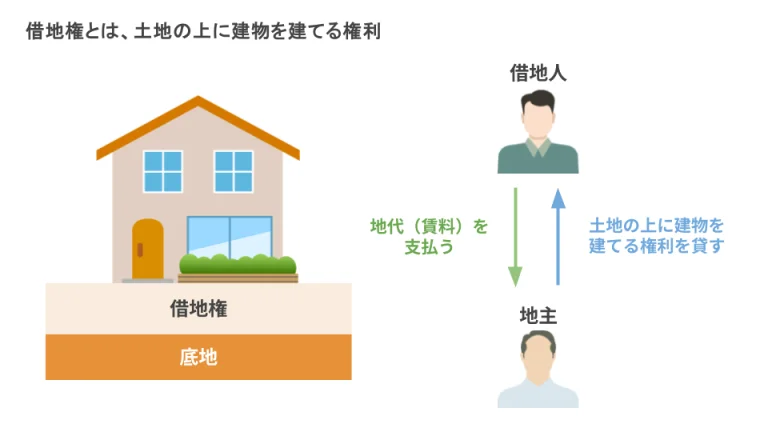

借地権とは、第三者の土地を借りて自己所有の建物を建てるために利用する権利のことです。

土地を貸す人を地主、借りる人を借地人と呼びます。

借地人は、土地を借りる代わりに、地主に地代を支払います。

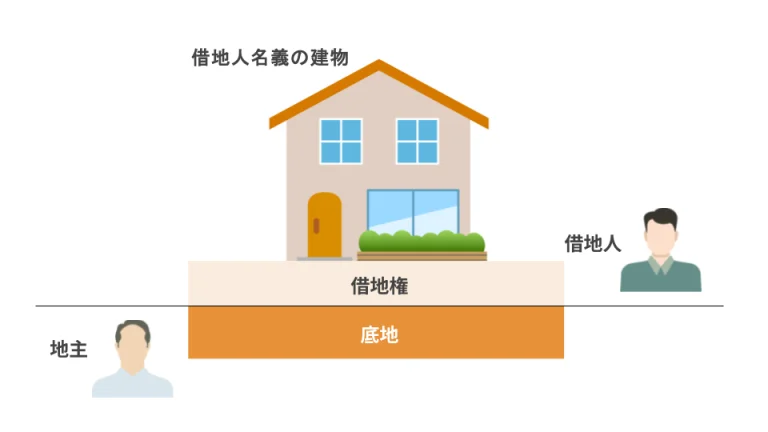

所有権の場合、土地も建物も所有者が同じですが、借地権の場合は下図のように、土地は地主のもの、建物は借地人のものになります。

借地権について押さえておきたいポイントは、以下の通りです。

- 土地に建物を建てる目的で土地を借りる権利

- 借地人は、地主に対して地代を支払う

- 所有権との違いは、土地と建物の所有者が別々なこと

借地権は「地上権」か「賃借権」のいずれかに分類される

借地権はその法的性質により、「地上権」と「土地の賃借権」の2つに大別されます。

地上権:他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利です。地上権は物権であり、登記を備えれば第三者に対抗できます。地主の承諾なしに譲渡や転貸が可能です(ただし、設定行為で禁止することもできます)。

土地の賃借権:当事者の一方(賃貸人、この場合は地主)がある物の使用及び収益を相手方(賃借人、この場合は借地人)にさせ、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約する契約によって成立する権利です。賃借権は債権であり、譲渡や転貸には原則として地主の承諾が必要です。

現在の借地契約のほとんどは、土地の賃借権とされています。

借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

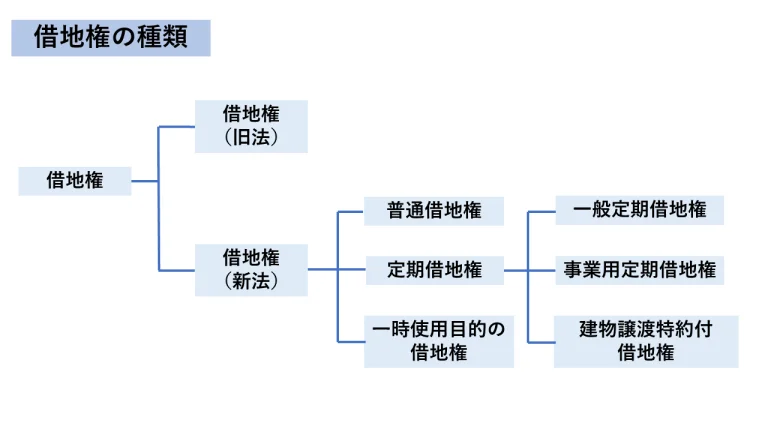

借地権の種類

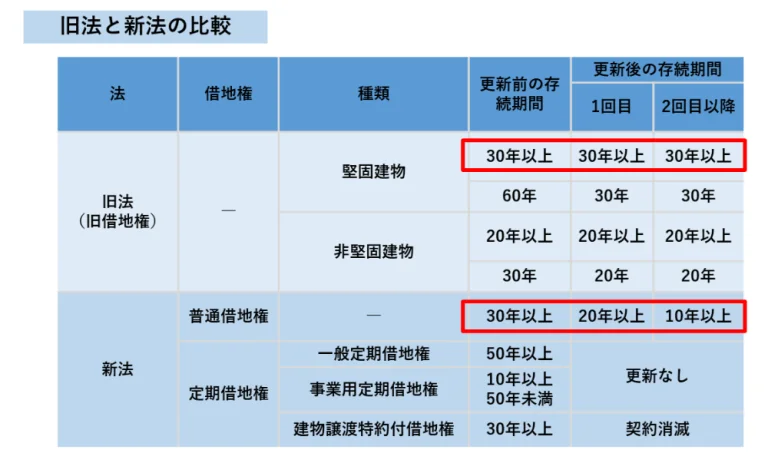

借地権は、まず借地借家法が施行された1992年8月1日を境に、それ以前に設定された「①旧法借地権(旧借地法に基づくもの)」と、それ以降に設定された「②新法借地権(借地借家法に基づくもの)」に区分されます。

旧法借地権と新法借地権には、下図のような違いが存在します。

それぞれ詳しく解説します。

借地権の種類①:旧法借地権

1992年7月31日以前に設定された借地権は、旧借地法が適用されます。

旧法借地権の主な特徴は以下の通りです。

- 契約期間が長い:堅固な建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造など)の場合は最低60年(または30年)、非堅固な建物(木造など)の場合は最低30年(または20年)と定められています。

- 更新が原則:借地人が更新を希望する場合、地主に正当事由がなければ更新が認められやすく、半永久的に土地を借り続けることが可能となるケースがあります。

- 建物買取請求権:契約期間満了時に借地人が更新を希望しない場合や、地主の正当事由により更新が認められない場合、借地人は地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できる権利(建物買取請求権)があります。

現在存在する借地権の多くは、この旧法借地権であると言われています。

借地権の種類②:新法借地権

1992年8月1日以降に設定された借地権には、借地借家法(新法)が適用されます。

新法は、旧法で地主の権利が弱く、土地が返還されにくいという問題点に配慮し、地主の権利を強化する側面も持ち合わせています。

新法借地権は、主に以下の種類に分けられます。

- 普通借地権

- 定期借地権

- 一時目的の借地権

新法借地権の分類1:普通借地権

普通借地権は、更新があるタイプの借地権です。

普通借地権の主な特徴は、以下の通りです。

- 当初の契約期間: 一律30年以上です。これより短い期間を定めても30年となります。

- 更新後の契約期間:最初の更新後は20年以上、2回目以降の更新後は10年以上となります。

- 更新請求:借地人は契約の更新を請求でき、地主が遅滞なく異議を述べない限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(ただし、期間は上記のとおり)。地主が更新を拒絶するには正当事由が必要です。

- 建物買取請求権:契約期間満了時に更新がない場合、借地人は地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できます。

新法借地権の分類2:定期借地権

定期借地権は、契約の更新がなく、定めた期間が満了すると借地関係が終了し、土地を地主に返還するタイプの借地権です。

これにより、地主は確実に土地の返還を受けられるようになりました。

定期借地権には、主に以下の3つの種類があります。

- 一般定期借地権:存続期間を50年以上とし、契約終了時に借地人は建物を収去して土地を返還します。更新の規定はなく、建物買取請求権もありません。契約は公正証書などの書面で行う必要があります。

- 事業用定期借地権:専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間は10年以上50年未満です。契約終了時は更地にして返還します。契約は必ず公正証書によって行わなければなりません。

- 建物譲渡特約付借地権:借地権設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主が相当の対価で買い取ることをあらかじめ約定しておく借地権です。この特約により借地権は消滅します。

- 定期借地権付きの物件を検討する際は、契約期間満了後の将来設計について十分に考慮する必要があります。

新法借地権の分類3:一時目的の借地権

工事の仮設事務所やプレハブ倉庫など、一時的な使用を目的とした建物の所有を目的とする借地権です。

これは借地借家法の存続期間や更新などの規定は適用されません。

短期間の利用が前提となります。

借地権のメリット・デメリット

借地権のメリットとデメリットをご紹介します。

借地権は、一般的にデメリットのほうが多いと言えます。

借地権のメリット

借地人が享受できる借地権のメリットは、主に以下の3点です。

- 土地の購入費用がかからない

- 土地の固定資産税・都市計画税がかからない

- 所有権よりも安く不動産を取得できる場合がある

借地権のメリット①:土地の購入費用がかからない

最大のメリットは、土地を購入する場合に比べて初期費用を大幅に抑えられる点です。

土地そのものを所有するわけではないため、高額な土地購入代金が不要になります。

これにより、特に都心部や人気エリアなど地価が高い地域でも、比較的少ない自己資金でマイホームや事業用建物を手に入れるチャンスが生まれます。

浮いた資金を建物本体のグレードアップやインテリア、あるいは事業資金に充当することも可能です。

借地権のメリット②:土地の固定資産税・都市計画税がかからない

土地の所有者は地主であるため、これらの税金は地主が負担します。

土地にかかる固定資産税や都市計画税は、毎年継続して発生する費用ですが、借地権の場合は土地の所有者である地主がこれらの税金を納付します。

借地人は建物部分の固定資産税・都市計画税のみを負担すればよいため、長期的なランニングコストを抑えることができます。

ただし、契約によっては地代にこれらの税金相当額が一部転嫁されているケースも考えられるため、契約内容の確認は必要です。

借地権のメリット③:所有権よりも安く不動産を取得できる場合がある

一般的に、同じ立地条件であれば所有権の物件よりも物件価格が低く設定される傾向にあります。

借地権付き建物は、土地の所有権が含まれない分、同じエリアの所有権付き物件(土地と建物の両方を所有)と比較して、物件価格が割安になることが一般的です。

これは、特に予算に制約がある場合に大きな魅力となります。

ただし、売却時の価格も所有権物件に比べて低くなる可能性や、後述するデメリットも考慮して総合的に判断する必要があります。

借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権のデメリット

借地人にとっての借地権のデメリットは、主に以下の7点です。

- 地主の承諾が必要な事項がある

- 住宅ローンなどの融資審査が厳しい場合がある

- 立ち退きを迫られることがある

- 地主とトラブルになりやすい

- 継続的に地代の支払いが必要

- 売却時に買い手が見つかりにくい

- 売却金額が低くなる傾向がある

借地権のデメリット①:地主の承諾が必要な事項がある

借地権の譲渡・売却、建物の増改築や再建築、契約条件の変更など、重要な行為を行う際には原則として地主の承諾が必要となり、承諾料が発生する場合もあります。

借地上の建物を第三者に売却(借地権の譲渡)する際や、大規模なリフォーム、建て替え(再建築)、契約期間の延長などの条件変更を行う際には、原則として地主の書面による承諾が必要です。

この際、地主から承諾の対価として「名義書換料」「増改築承諾料」「更新料」といった一時金(承諾料)の支払いを求められることが一般的です。

無断でこれらの行為を行うと契約違反となり、最悪の場合、借地契約を解除されるリスクもあるため注意が必要です。

借地権のデメリット②:住宅ローンなどの融資審査が厳しい場合がある

借地権付き建物を購入したり、建て替えたりする際に住宅ローンを利用する場合、金融機関によっては審査が慎重になる傾向があります。

これは、担保価値が所有権に比べて低く評価されることや、地主との権利関係が複雑になる可能性があるためです。

その結果、融資額が希望より少なくなったり、返済期間が短く設定されたり、金利が高めになったりすることがあります。

また、銀行をはじめとした金融機関からは、地主からの融資承諾書(建物への抵当権設定に対する承諾や、万が一債務不履行となった場合に任意売却に応じる旨の念書など)が求められます。

借地権のデメリット③:立ち退きを迫られることがある

定期借地権の場合は、契約期間が満了すると更新されず、建物を解体して更地で土地を地主に返還する必要があります。

これは契約であらかじめ定められているため、永住を目的とする場合には不向きと言えます。

一方、普通借地権の場合でも、地主に「自己使用の必要性」などの正当事由があり、かつ立退料の提供などがある場合には、契約の更新が認められない可能性も皆無ではありません。

ただし、借地人の保護も厚いため、地主の正当事由が認められるハードルは高いとされています。

借地権のデメリット④:地主とトラブルになりやすい

借地契約は長期間に及ぶため、その間に地主との間で様々な交渉事が発生する可能性があります。

例えば、経済状況の変動(固定資産税の上昇や近隣地代相場の変動など)に伴う地代の値上げ・値下げ交渉、契約更新時の更新料の金額、建物の増改築や借地権譲渡の際の承諾料の額などについて、双方の意見が食い違い、紛争に発展するケースがあります。

良好な関係を維持するためには、日頃からのコミュニケーションや、契約内容の明確化が重要です。

場合によっては、弁護士などの専門家への相談が必要になることもあります。

借地権のデメリット⑤:継続的に地代の支払いが必要

借地権である以上、土地の賃料である地代を契約期間中、地主に対して定期的に(通常は毎月または毎年)支払い続ける義務があります。

これは住宅ローンを完済した後も継続する費用であり、長期的な資金計画に含めておく必要があります。

地代の金額は契約時に定められますが、前述の通り、経済情勢の変化などにより改定される可能性もあります。

滞納すると契約解除の原因にもなり得ます。

借地権のデメリット⑥:売却時に買い手が見つかりにくい

借地権付き建物は、所有権物件と比較して権利関係が複雑であることや、売却時に地主の承諾(名義書換承諾)が必要で承諾料が発生する場合があること、利用上の制約があることなどから、一般的に買い手が限定される傾向があります。

そのため、売却活動が長期化したり、希望する価格での売却が難しかったりする場合があります。

借地権の売買を専門に扱う不動産会社に相談するなど、売却戦略も重要になります。

借地権のデメリット⑦:売却金額が低くなる傾向がある

借地権付き建物の売却価格は、近隣の同等な所有権物件と比較して低くなるのが一般的です。

おおむね所有権の場合の6割~8割程度の価格になることが多いと言われていますが、立地条件や借地権の種類(旧法か新法か、普通借地権か定期借地権か)、残存期間、地代の額、地主との関係など様々な要因によって大きく変動します。

購入時の価格だけでなく、将来的な資産価値も考慮する必要があります。

センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

借地権の「対抗要件」とは

対抗要件とは、当事者間で成立した権利関係を、地主以外の第三者(例えば、地主から土地を購入した新しい所有者や、その土地を差し押さえた債権者など)に対して「これは私の権利だ」と主張するために必要な法律上の要件のことです。

この対抗要件を備えていないと、せっかくの借地権も法的に保護されない場面が出てくる可能性があります。

借地権における対抗要件の取得方法

借地権の対抗要件を備えるためには、「登記」が必要です。

以下では、

- 借地権(地上権または賃借権)の登記による対抗要件の取得

- 借地上の建物の登記による対抗要件の取得

をそれぞれ解説します。

①借地権(地上権または賃借権)の登記による対抗要件の取得

土地の登記簿に、借地権として地上権設定登記または賃借権設定登記を行う方法です。

- 地上権の場合:地上権は物権であるため、借地人には登記請求権が認められています。そのため、地主の協力が得られない場合でも、裁判手続を経て登記を実現することが可能です。登記を備えれば、第三者に対して強力な対抗力を持ちます。

- 土地の賃借権の場合:賃借権は債権であり、原則として借地人には登記請求権がありません(契約で特約すれば別ですが例外的です)。したがって、地主の積極的な協力がなければ登記はできません。実務上、土地の賃借権が登記されるケースはそれほど多くありません。

②借地上の建物の登記による対抗要件の取得

これは特に土地の賃借権の場合において、非常に重要な対抗要件の具備方法です。

土地の賃借権そのものの登記がなくても、借地上に借地権者自身の名義で所有権が登記された建物を所有していれば、その土地の賃借権を第三者に対抗することができます。

例えば、地主が土地を第三者に売却した場合でも、借地人が自分名義の登記済み建物を所有していれば、新しい土地所有者に対して借地権を主張し、引き続き土地の使用を続けることができます。

現在の借地契約の多くは、この借地上の建物の登記によって対抗要件を備えています。

借地権が登記されているかどうかを確認する方法

借地権の登記の有無は、土地の登記事項証明書(登記簿謄本)で確認することができます。

具体的には、土地の登記記録の「権利部乙区」(所有権以外の権利に関する事項が記載される部分)に地上権設定や賃借権設定の登記があるかどうかを確認します。

また、借地上の建物については、建物の登記事項証明書で所有者名義を確認します。

登記事項証明書は、全国の法務局で取得できます。

オンラインでの請求も可能です。

センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

借地権に関してよくある質問

ここでは借地権に関するよくある質問と回答をご紹介します。

Q.借地権を担保に抵当権を設定することは可能?

A.借地権自体に、抵当権を設定することはできませんが、借地上の建物に抵当権を設定することは可能です。

その際、法的には、建物の抵当権設定に地主の承諾は不要とされていますが、金融機関が融資を行う際には、実務上、地主からの「抵当権設定承諾書」や「譲渡・建替承諾書(融資実行時または債務不履行時)」を求めてくることが一般的です。

地主の協力が得られない場合は、融資を受けることが難しくなります。

Q.地代の値上げに応じないとどうなりますか?

A.地代の値上げに応じない場合、調停や裁判に発展することがあります。

値上げを提案された際には、その理由や地代金額の算定根拠を具体的に提示してもらうよう地主に依頼しましょう。

また、安易に値上げに応じず、周辺の地代相場や固定資産税・都市計画税の変動などを自身でも把握しておくことが大切です。

地代の適正水準が不明な場合は、不動産鑑定士や借地権に詳しい不動産会社に相談することも有効です。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

Q.絶対に更地にして返還しなければならないのでしょうか?

A.借地権の種類や契約内容によって異なります。

定期借地権(一般定期借地権、事業用定期借地権)の場合は、原則として契約期間満了時に建物を収去し、更地にして返還することが定められています。

普通借地権や旧法借地権の場合、契約が更新されれば引き続き建物を所有できます。

更新されない場合でも、借地人には建物買取請求権が認められることがあります。

この権利を行使すれば、建物を地主に時価で買い取ってもらうことができます。

借地権を手放したいけれど解体費用がない、という場合は、更地返還以外に借地権付き建物のまま第三者に売却する(地主の承諾が必要)、あるいは不動仲介業者を利用して売却するといった選択肢も検討できます。

弊社センチュリー21中央プロパティーでは、現状のまま借地権の売却が可能です。

その際の解体費用も不要です。

センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

Q.地主の譲渡承諾なしで売却する方法はありますか?

A.借地権の売却には、原則として地主の承諾が必要です。

無断で売却すると契約解除の原因となる可能性があります。

地主が承諾してくれない場合でも、借地非訟という裁判所の手続を利用して、地主の承諾に代わる許可を得られる場合があります(借地借家法第19条)。

ただし、この手続きには一定の条件や費用、時間がかかります。

地主との交渉が難航する場合は、早めに借地権専門の不動産会社や弁護士に相談し、交渉の進め方や他の選択肢(借地非訟手続きの検討など)について助言を求めるのが良いでしょう。

なお、センチュリー21中央プロパティーには、借地権に強みを持つ社内弁護士が常駐しております。

「地主から承諾を得られない」「地主と関係が悪化している」といった場合の交渉においても、法的な見地からの的確なサポートが可能です。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権の売却・トラブル解決はセンチュリー21中央プロパティーにお任せ下さい

借地権の種類や権利関係、メリット・デメリットについて解説しました。

借地権は複雑な権利であるため、「地主が売却に応じてくれない」「更地返還を求められている」「相続したものの、複数の相続人で話がまとまらない」といったお悩みも珍しくありません。

もし借地権のことでお困りでしたら、私たち専門家にご相談ください。

センチュリー21中央プロパティーは、借地権の売却を専門とする不動産仲介会社です。

これまでのご相談・トラブル解決・売却の実績は、延べ4万件を超え、借地権につきましては圧倒的な実績を誇ります。

社内弁護士が常駐しており、トラブル解決から売却にいたるまで、法的な見地からの的確なアドバイスがいつでも可能な点が大きな強みとなっています。

当社独自の入札方式による高額売却のサポートが可能ですので、借地権の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。