借地権の相続トラブルの相談先は?お悩みに適した相談先を紹介!

目次

借地権の相続には、一般的な不動産の相続とは異なる複雑さがあります。

そのため、いざ借地権の相続が発生した際に、誰に相談すればいいのか分からず途方に暮れてしまうケースは珍しくありません。

そこでこの記事では、借地権の相続を相談するのに適した相手と、事前に準備すべきことについて詳しく解説します。

【無料相談】相続した借地権の活用方法や売却でお悩みの方はこちら ≫

そもそも借地権とは?

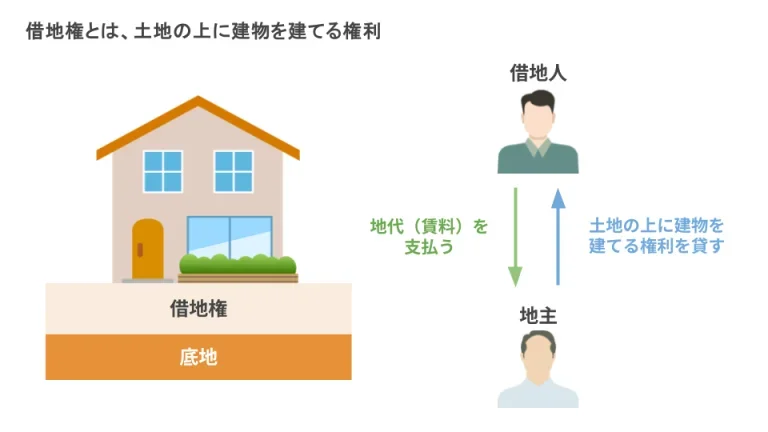

借地権とは、建物を建てる目的で他人の土地を借りる権利のことです。

借地権には、「地上権」と「賃借権」の2種類の分類があります。

地上権は独立した物権で、地主の許可がなくとも第三者に譲渡や建て替えができる性質を持っています。

賃借権は債権で、土地の上に建っている建物の増改築や売却には地主の許可が必要となります。

したがって、賃借権よりも地上権のほうが借地人の権利の自由度が高いと言えます。

ちなみに、日本国内において借地権が設定された一般住宅の多くは、賃借権に該当します。

借地権は、土地を貸す人(地主)と借りる人(借地人)との間で借地契約を結ぶことで成立します。

借地人は地主から土地を借りる代わりに、土地の使用料である地代を支払います。

なお、借地人が借地権を得ても、土地の所有者は地主のままです。

しかし、土地の上に建てた建物の所有者は、借地人となります。

この権利関係の複雑さが、借地権の相続時にトラブルを引き起こす主な要因と言えます。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権の相続でよくあるトラブル【相続人編】

借地権付き建物の相続時に、相続人同士で起こりやすいトラブルには、以下のようなものがあります。

- 誰が借地権を相続するかで揉める

- 借地権と建物を巡って活用方針が合わずに揉める

- 借地権の評価方法について意見が合わずに揉める

相続人同士のトラブル①:誰が借地権を相続するかで揉める

被相続人と同居していた相続人がそのまま住み続けたいと希望する一方で、他の相続人は売却して現金で分けたいと主張するなど、遺産分割を巡って意見が対立するケースです。

特に、借地権付き建物が相続財産の大部分を占める場合、特定の相続人だけが取得すると他の相続人との間に不公平感が生まれ、トラブルに発展しやすくなります。

相続人同士のトラブル②:借地権と建物を巡って活用方針が合わずに揉める

無事に遺産分割協議がまとまった、あるいは共有名義で相続した後も、その活用方針で揉めることがあります。

例えば、相続人の一人は自分で住みたい、別の相続人は賃貸に出して収益化したい、さらに他の相続人は管理の手間を考えて地主に返還したいなど、それぞれの立場や考え方の違いから対立が生まれます。

相続人同士のトラブル③:借地権の評価方法について意見が合わずに揉める

借地権は一般的な所有権の不動産と比べて評価が難しく、その評価額を巡って相続人間で意見が割れることも少なくありません。

相続税の計算に用いる「路線価方式」や「倍率方式」で算出した評価額と、実際に市場で売買される「時価」は必ずしも一致しません。

代償金を支払って借地権を取得する側は評価額を低く、現金を受け取る側は時価に近い高い評価額を主張するため、協議が難航する原因となります。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権の相続でよくあるトラブル【地主編】

借地権付き建物の相続時に、借地人と地主との間で起こりやすいトラブルには、以下のようなものがあります。

- 地主から立ち退きを要求された

- 地主から借地契約の更新を拒否された

- 地主から地代の値上げを要求された

- 地主から承諾料の支払いを要求された

- 借地権付き建物の増改築を巡ってトラブルになった

- 地主から借地権売却の許可を得られない

地主とのトラブル①:地主から立ち退きを要求された

相続による借地人の代替わりを機に、地主から土地の明け渡しや立ち退きを要求されるケースがあります。

特に契約更新のタイミングで要求されることが多いですが、地主が契約更新を拒絶するには、立ち退き料の提供などに加え、地主自身が土地を使用する必要性といった「正当事由」が必要です。

しかし、感情的な対立に発展しやすく、交渉が難航する場合があります。

地主とのトラブル②:地主から借地契約の更新を拒否された

立ち退き要求と同様に、地主が契約更新を拒否するには正当事由が法律で定められています。

しかし、地主側が「自己の利用を計画している」などの理由で正当事由を主張し、更新を巡ってトラブルになることがあります。

また、高額な更新料を請求され、その支払いを巡って対立するケースも少なくありません。

地主とのトラブル③:地主から地代の値上げを要求された

相続をきっかけに、地主が「近隣の相場と比べて現在の地代が安すぎる」といった理由で、地代の値上げを要求してくることがあります。

法律上、地主にも借地人にも地代の増減を請求する権利は認められていますが、値上げ幅について双方の希望が大きく異なり、合意に至らずトラブルになるケースが多発しています。

地主とのトラブル④:地主から承諾料の支払いを要求された

借地権の「相続」自体は、売買(譲渡)とは異なり、地主の承諾や承諾料の支払いは法律上不要です。

しかし、この点を地主が誤解、あるいは混同し、相続の報告をした際に「名義変更料」などの名目で金銭を要求してくるトラブルがあります。

あくまで相続した借地権付き建物を第三者に売却する場合に必要なのが「譲渡承諾料」であり、相続の時点では不要であることを覚えておきましょう。

地主とのトラブル⑤:借地権付き建物の増改築を巡ってトラブルになった

相続した建物が老朽化している場合、相続人がリフォームや建て替えを検討することは自然な流れです。

しかし、借地上の建物を増改築するには地主の承諾が必要となり、これを「増改築承諾料」といいます。

この承諾料の金額で折り合いがつかなかったり、そもそも増改築自体を認めてもらえなかったりして、トラブルに発展することがあります。

地主とのトラブル⑥:地主から借地権売却の許可を得られない

相続したものの誰も利用する予定がないため売却したい、と考えても、地主の承諾がなければ第三者に売却することはできません。

地主が「知らない人に土地を貸したくない」「これを機に土地を返してほしい」といった理由で売却を承諾してくれないケースは非常に多いです。

この場合、裁判所に申し立てる「借地非訟」という手続きもありますが、時間と費用がかかるため、まずは専門家を交えた交渉が推奨されます。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権の相続で困ったときの相談先

借地権の相続で困ったときには、以下のような専門家に相談することが解決への近道です。

主な相談先は次の5つです。

- 弁護士

- 不動産会社

- 司法書士

- 公的機関の相談窓口

- 家庭裁判所

相談先①:弁護士

借地権の相続や地主とのトラブルが発生したら、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士は法律の専門家なので、借地権に関する法的な解決策を提示してくれます。

特に、以下のようなケースでは弁護士のサポートが有効です。

- 地主との間でトラブルが発生している

- 相続人の間で意見が対立している

弁護士は、地主との交渉や法的手続きをサポートすることも可能ですので、トラブルの相手とのやり取りがスムーズになり、精神的な負担を軽減できます。

また、地主の主張が法的に根拠のあるものなのか、弁護士が判断してくれるので安心です。

弁護士への相談は、法律事務所に行くのが一般的ですが、弁護士会が提供している無料相談サービスを利用するのも良いでしょう。

まずは専門家の意見を聞いてみることがおすすめです。

| 弁護士 | |

| こんな場合におすすめ | すでに地主とのトラブルや相続人同士の争いが生じている場合 |

| メリット | 地主やほかの相続人との交渉を代行してくれる |

| 主な相談先 | 弁護士事務所、弁護士会が運営する法律相談センター、自治体の市民相談室 |

| 相談料の目安 | 30分ごとに5000円~ ※別途弁護士に依頼した段階で支払う着手金と、依頼が完了した段階で支払う報酬金があります |

センチュリー21中央プロパティーには、底地・借地権に強い社内弁護士が常駐しています。

そのため、いつでも法的な観点からの的確なアドバイス・サポートを受けられます。

ご相談は無料ですので、借地権の相続や売却に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

相談先②:不動産会社

借地権の売却や活用について専門家のアドバイスが欲しい場合は、借地権の取り扱いを専門とする不動産会社に相談しましょう。

不動産会社は、借地権の評価や売買、トラブル解決に関する豊富な経験と知識を持っています。

例えば、

- 借地権を売却したいけど、どうすればいいか分からない

- 地主との交渉をスムーズに進めたい

- 借地権の活用方法についてアドバイスが欲しい

といった場合に、専門的なサポートを受けることができます。

ただし、不動産会社にも得意・不得意があります。借地権の取引経験が少ない会社もあるので注意が必要です。

借地権の相続に際して、相談先の不動産会社を選ぶ際は、以下の点を確認しましょう。

- ホームページなどで借地権の取り扱い実績が豊富かどうかを確認する

- 地主の交渉代行が可能かどうか

- 弁護士と連携してトラブルを解決できる体制があるかどうか

- 借地権の評価や権利調整に関する専門知識を持っているか

| 不動産会社 | |

| こんな場合におすすめ | 借地権付き建物の売却を検討している場合 |

| メリット | 借地権の売却や地主とのトラブル解決ついて具体的な提案を受けられる |

| 主な相談先 | 借地権を専門に扱う不動産会社 |

| 相談料の目安 | 無料相談の会社が多い |

センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産仲介会社です。

延べ4万以上の実績から蓄積された膨大なノウハウで、相続から売却まで、借地権のお悩み解消をサポートいたします。

前述の社内弁護士のほか、司法書士・税理士・不動産鑑定士といった各種士業との強固なリレーションシップにより、お客様のお悩みに応じた専門家を即座にアサインできる点も、当社の大きな強みとなっております。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

相談先③:司法書士

登記の専門家である司法書士には、主に借地権の相続登記(名義変更)や、それに伴う遺産分割協議書などの法務書類作成を依頼することができます。

司法書士は登記手続きの専門家で、複雑な申請手続きを一手に引き受けてくれます。

| 司法書士 | |

| こんな場合におすすめ | 相続登記の手続きや遺産分割協議書の作成を依頼したい場合 |

| メリット | 借地権の相続登記や契約書作成の手続きを代行してもらえる |

| 主な相談先 | 司法書士事務所、司法書士会が運営する相談窓口 |

| 相談料の目安 | 1時間ごとに2500円~5000円 ※別途司法書士に依頼が完了した段階で支払う報酬金があります |

相談先④:公的機関の相談窓口

市区町村役場などが設けている無料の法律相談窓口で、借地権の相続に関する一般的なアドバイスを受けられます。

また、各地の法テラス(日本司法支援センター)は、収入などの条件を満たせば、法律問題全般についての無料相談サービスを提供しています。

借地権の相続に関する初歩的な質問や、どのような専門家に相談すべきかといった情報を得たり、手続きの方向性を知ったりする際に役立つでしょう。

| 公的機関の相談窓口 | |

| こんな場合におすすめ | 借地権の相続について基礎的なことを知りたい |

| メリット | 無料で借地権の相続に関する一般的なアドバイスが受けられる |

| 主な相談先 | 市区町村の法律相談窓口、法テラス、各都道府県にある宅建協会 |

| 相談料の目安 | 多くの相談が無料 |

相談先⑤:家庭裁判所

家庭裁判所は、借地権の相続に関して相続人同士の意見が対立した場合や、遺産分割協議が難航した際など、相続トラブルの解決を目指すための公的な機関です。

家庭裁判所では、調停や審判を通じて、公平な第三者の視点から問題解決を図ります。

例を挙げると、複数の相続人同士で借地権の取り扱いについての話し合いを行った上で、合意が得られない場合は家庭裁判所の調停手続きを利用します。

ただし、家庭裁判所の手続きは時間がかかる上、いきなり裁判に持ち込むと当事者間の関係悪化を招く可能性もあります。

そのため、家庭裁判所への相談は、他の方法での解決が困難と判断された場合の選択肢として考えたほうが良いでしょう。

まずは当事者間での話し合いや、弁護士などの専門家を介した交渉を試みることをおすすめします。

| 家庭裁判所 | |

| こんな場合におすすめ | 法律や過去の判例を踏まえた第三者視点の意見を得たいとき |

| メリット | 相続トラブルを法的に解決できる |

| 相談料の目安 | 相談は無料 ※裁判の申し立てには別途費用がかかります |

借地権相続の相談前に準備すること3選

借地権相続の相談に行く前に、必要な資料や情報を整理しておくことで、専門家から具体的かつ的確なアドバイスを得やすくなります。

また、自身の状況を客観的に把握することで、相談時に明確な質問や要望を伝えられるようになります。

借地権相続の相談に行く前に済ませておくべき項目は、以下の通りです。

- 土地賃貸借契約書や関連資料を準備する

- 相続人や遺産全体の状況を整理する

- 地代の支払い状況を確認する

それぞれ解説します。

相談前の準備①:土地賃貸借契約書や関連資料を準備する

まず、借地権が設定されている土地の土地賃貸借契約書を用意し、契約期間や条件、地代などの内容を確認します。

契約書には、契約期間、地代、更新料、更新条件など、借地権に関する重要な情報が記載されています。これらの情報は、相続手続きや今後の対応を検討する上で不可欠です。

万が一契約書が見つからない場合は、登記簿謄本(全部事項証明書)や、過去の更新記録、地代の領収書、地主とのやり取りに関するメモなども重要な資料となります。

これらの資料は、時系列順に整理しておくと良いでしょう。

また、借地上の建物に関する資料も準備しておくことをおすすめします。

これには、建物の登記簿謄本、固定資産評価証明書などが該当します。

相談前の準備②:相続人や遺産全体の状況を整理する

誰が相続人になるのかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続関係説明図を作成しておくとスムーズです。

また、固定資産税の負担状況も確認しましょう。

建物の登記簿謄本や固定資産税の納税証明書などを用意しておくことで、建物の法的状況や課税評価額を正確に把握できます。

借地権の相続は、相続財産全体の中で考えることが非常に重要です。

預貯金、有価証券、他の不動産など、被相続人が所有していた全ての資産とローンなどの負債のリストを作成してまとめておくことで、借地権の相続が全体の相続計画にどのように影響するかを検討できます。

借地権の相続を単独で考えるのではなく、他の相続財産との関連性や相続税の観点からも検討することで、より適切な判断ができるでしょう。

相談前の準備③:地代の支払い状況を確認する

地代の滞納は、相続の際に地主とのトラブルに発展する代表的な要因です。

必ず過去数年分の地代支払いの記録を整理し、滞納がないかを確認しましょう。

もし滞納分がある場合は、誰が、いつまでに、どのように支払うのかを相続人間で話し合い、地主との交渉に臨む必要があります。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権の相続は専門家に相談しよう

借地権の相続は、ここまで見てきたように、権利関係や法律、税金など複数の要素が複雑に絡み合うため、独力での解決は困難なケースが少なくありません。

そのため、専門家に相談することを強くおすすめします。

借地権に精通した専門家であれば、地主と借地人の双方にメリットがある提案が可能なため、円滑な相続手続きが期待できます。

専門家のサポートを受けることでトラブルを未然に防ぎ、スムーズな借地権相続を実現しましょう。

センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産仲介会社です。

経験豊富な借地権の専門家のみが在籍しており、他の相続人や地主との交渉もスムーズに代行可能です。

トラブルを抱える借地権付き建物であっても、可能な限り好条件での売却が叶うよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

当社には、延べ4万件を超えるご相談・売却実績があり、借地権に関するノウハウは他社の追随を許しません。

一般的に難易度が高いと言われる、以下のような借地権のお悩みも、借地権に特化した当社なら早期に解決できる可能性がございます。

- 借地権付き建物の売却や処分を検討している

- 空き家のまま放置している

- 地主が売却を承諾してくれない

- 相続人が複数いて意見がまとまらない

相続をきっかけとして借地権付き建物の売却をご検討中の方や、地主・相続人とのトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

地主とのトラブル、借地権の売却にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。