【土地は借地、家は持ち家】相続時の遺産分割に注意!

【土地は借地、家は持ち家】相続時の遺産分割に注意!

目次

「土地は借地で、家は持ち家」という状態の不動産は、権利関係が少し複雑です。

この権利は「借地権」と呼ばれ、相続する際には、地主への対応や遺産分割の方法で特に注意が必要です。

本記事では、借地権付き建物を相続する際に必要な対応や、おすすめの遺産分割方法、想定されるトラブルへの対処法まで、網羅的に・分かりやすく解説します。

「土地は借地、家は持ち家」ってどういうこと?

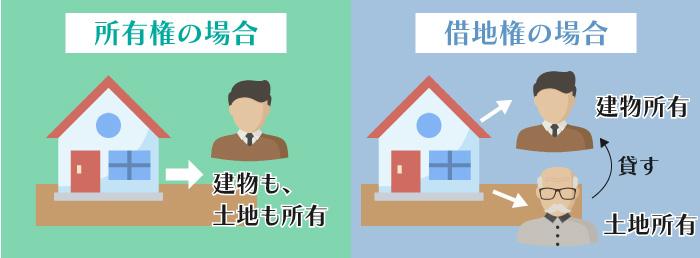

「土地は借地、家は持ち家」という状態は、「借地権」が設定されていることを意味します。

借地権とは、建物を所有する目的で、地代を払って他人から土地を借りる権利のことです。

借地権と所有権は異なるものです。

所有権は、対象物を法律の範囲内で自由に使用、収益、処分できる権利を指します。

一方、借地権は、あくまで他人の土地を借りる権利であるため、借地上の建物を変更したり売却したりする際には、土地の所有者である地主の承諾が必要になるなど、一定の制約があります。

土地と建物の所有者が同じ場合とは違って、借地上の建物に変更を加えたり、売却をしたりする際に、土地の所有者である地主の承諾が必要になります。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

借地権の相続手続きの全体的な流れ

借地権の相続時に必要な対応とその流れは、以下の通りです。

- 相続が発生したことを地主に報告する

- 遺産分割協議にて誰がどのように相続するかを話し合う

- 相続登記の手続きを行う(建物の名義変更)

- 借地契約の内容を改めて確認する

- 必要に応じて相続税を納付する

相続発生時の初期対応は?

まず、相続が発生した際の初期対応として、地主に相続が発生した旨の報告を行うようにしましょう。

借地権に関するトラブルは、相続のタイミングで最も多く発生します。

相続人の中には、地主への対応は親に任せきりで、ご自身は一度も会ったことがない、という方も少なくないでしょう。

被相続人が長年かけて築いてきた地主との良好な関係性が、相続によって変化してしまうこともあります。

今後の契約を円滑に進めるためにも、地主への対応は慎重かつ丁寧に行うことが重要です。

「土地は借地、家は持ち家」の遺産分割はどうするべき?3つのポイント

借地権の遺産分割方法を間違えると、トラブルになります。

「土地は借地、家は持ち家」の場合の遺産分割において、注意すべき点は以下の通りです。

- 共有名義での相続は避ける

- 遺言書があっても単独名義での相続を検討する

- 法定相続人以外への「遺贈」は地主の承諾が必要

ポイント①:共有名義での相続は避ける

借地権の遺産分割方法を誤ると、将来的なトラブルの原因となります。

例えば、実家の借地権付き建物を兄弟3人で相続する場合、法定相続分どおりに分けると、それぞれ3分の1ずつの権利を相続することになります。

法定相続分での分割は一見すると平等ですが、不動産を共有状態にすることには大きなリスクが伴うため、お勧めできません。

複数人の共有名義で借地権を相続すると、建物を売却したい、建て替えたい、貸し出して賃料収入を得たいといった場合に、共有者全員の同意が必要になります。

共有者それぞれに持分という権利があるため、建物の活用や処分をめぐって意見が対立し、計画が頓挫するケースは少なくありません。

また、共有名義の不動産では、建物の修繕管理費用や固定資産税も、持分割合に応じて全員で負担しなくてはなりません。

中には「自分が活用していない不動産の税金など払いたくない」と主張する共有者が出てくる可能性も考えられます。

こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、借地権を共有名義で相続するのは避けましょう。

ポイント②:遺言書があっても単独名義での相続を検討する

借地権は、相続人のうち誰か一人が単独で相続するのが最も望ましい形です。

遺産分割の方法は、遺言書の有無によって変わります。

遺言書がある場合は、原則として被相続人の意向を尊重し、遺言書どおりに分割するのが一般的です。

しかし、その遺言書の内容が「兄弟で共有して相続させる」といったものだった場合、先述したような共有者間でのトラブルに発展する可能性があります。

このような場合でも、相続人全員で話し合い、合意することができれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割を行うことが可能です。

将来のトラブルを避けるため、相続人全員で改めて協議し、誰か一人が単独で相続することをおすすめします。

ポイント③:法定相続人以外への「遺贈」は地主の承諾が必要

借地権の「遺贈」とは、遺言書によって、法定相続人ではない第三者が借地権を譲り受けることです。

お世話になった知人などの個人だけでなく、病院やNPO法人といった団体・法人を受遺者として指名することも可能です。

法定相続人が相続する場合は地主の承諾は不要ですが、遺贈の場合は「譲渡」にあたるため、地主の承諾および承諾料の支払いが必要になりますので注意しましょう。

この承諾料は「名義書換料」や「譲渡承諾料」とも呼ばれ、法的な定めは特にありませんが、借地権価格の10%程度が相場と言われています。

【2024年4月から義務化】土地は借地、家は持ち家の相続登記に注意

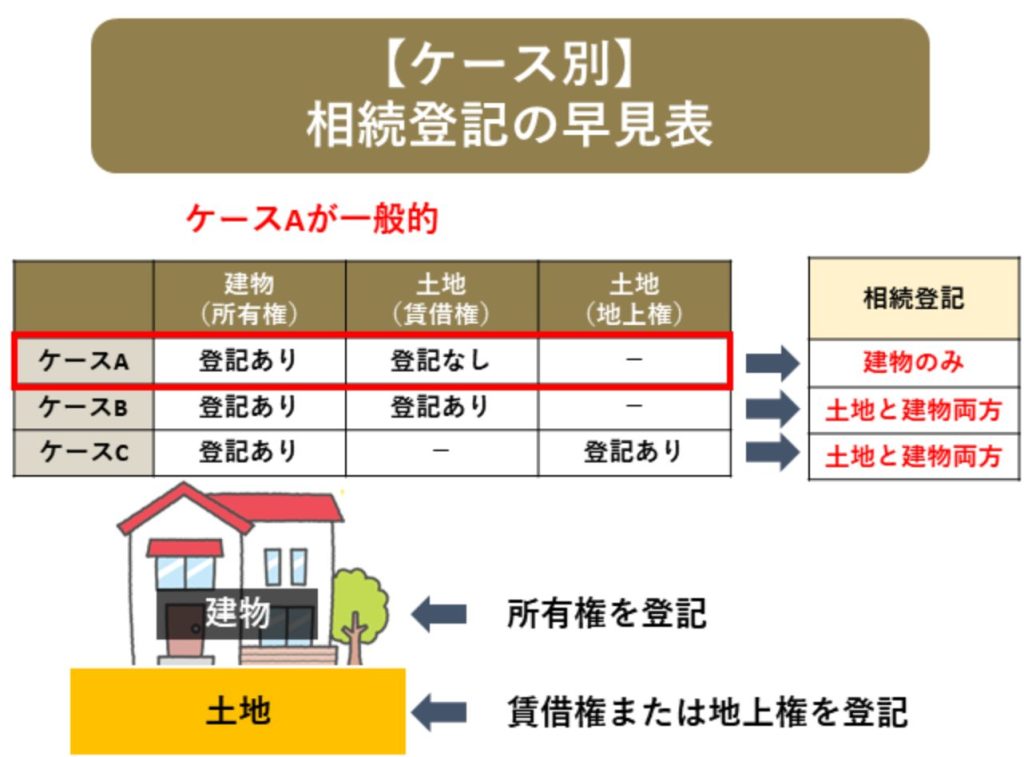

借地権の相続登記手続きについて解説します。

相続登記をしないリスクと義務化の内容

遺産分割協議がまとまったら、借地上の建物の相続登記手続きに移ります。

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。

正当な理由なく、相続の開始を知った日から3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、借地権の場合、相続登記をしていないと、第三者に対して権利を主張できない(対抗できない)可能性があります。

借地権(賃借権)は、借地上に建つ建物を借地契約者と同じ名義で登記することで、地主以外の第三者に対してもその権利を主張できるようになります(対抗要件)。

そのため、建物の名義変更は必須です。

ごく稀なケースですが、土地自体に借地権の登記がされている場合もあります。

その場合は、借地上の建物と土地の借地権登記の両方の名義変更が必要になります。

登記の状況は、法務局で「登記事項証明書」を取得することで確認できます。

法務省:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~

相続登記の手続きと必要書類

相続登記手続きは、ご自身で行うか、専門家である司法書士に依頼する方法があります。

借地権の一般的な相続登記の流れは、以下の通りです。

- 必要書類を収集する

- 登記申請書を作成する

- 管轄の法務局へ登記申請を行う

- 登録免許税を納付する

- 登記識別情報通知書(権利証)が発行され、相続登記が完了

借地権の相続登記に主に必要な書類は、以下の通りです。

- 登記申請書

- 遺産分割協議書または遺言書

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までがわかるもの)

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 建物を相続する人の住民票

- 建物の固定資産税評価証明書

登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。

相続登記を司法書士に依頼したほうがよいケース

相続関係が複雑な場合や、平日に手続きの時間を取れない場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。

特に相続人の数が多いケースでは、戸籍謄本などの必要書類を全国各地から集めなければならず、非常に手間がかかります。

専門家に依頼することで、煩雑な手続きを正確かつスムーズに進めることができます。

センチュリー21中央プロパティーでは、相続登記の手続きも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

【相談無料】借地権に強い弁護士に相談するならセンチュリー21中央プロパティー ≫

「土地は借地、家は持ち家」でよくある地主とのトラブルと対処法

借地権は地主の許可なく相続手続きが可能である一方で、地主と相続人の間、また相続人同士でのトラブルが起こりやすいものでもあります。

借地権の相続でよくあるトラブルとしては、下記が挙げられます。

- 名義変更料(譲渡承諾料)を要求される

- 地代の値上げを要求される

- 立ち退きを要求される

トラブル①:名義変更料(譲渡承諾料)を要求される

借地権の相続で最も起こりやすいトラブルが、地主から高額な名義変更料(譲渡承諾料)を要求されるケースです。

相続した旨を地主に報告した際に、名義変更料を請求されることは珍しくありません。

しかし、借地権の相続は「譲渡」にはあたらないため、法的には譲渡承諾料はもちろん、名義変更料などを支払う義務はありません。

この点は毅然と対応することが基本です。

ただし、今後も良好な関係を築くため、契約書を新たに作成する際の実費(事務手数料)など、社会通念上、妥当な金額であれば支払いに応じるのも一つの方法です。

判断に迷う場合は、借地権の専門家に相談することをおすすめします。

【地主との交渉を代行】借地権トラブル解決・高額売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

トラブル②:地代の値上げを要求される

借地権の相続をきっかけに、地主から地代の値上げを要求されるケースも少なくありません。

相続人は原則として従来の借地契約内容をそのまま引き継ぐため、一方的な地代の値上げ要求に応じる義務は基本的にありません。

ただし、契約書に「一定期間、地代を増額しない」という特約がない場合や、現在の地代が近隣の相場や固定資産税の上昇に比べて著しく不相当な場合は、地主が裁判所に申し立てる「地代等増減請求権」によって、値上げが法的に認められる可能性もあります。

交渉が難航しそうな場合は、感情的にならず、専門家を交えて冷静に話し合うことが重要です。

【地主との交渉を代行】借地権トラブル解決・高額売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

トラブル③:立ち退き(土地の返還)を要求される

相続のタイミングや、地代の値上げ交渉が決裂したことなどを理由に、地主から立ち退きを要求されるケースもあります。

しかし、借地借家法では借主の権利が強く保護されており、地主が借地契約を解除して立ち退きを要求するためには、法的な「正当事油」が必要です。

単なる相続発生という理由だけでは正当事由に該当しないため、立ち退き要求に応じる必要はありません。

ただし、長期間にわたって地代を滞納しているなど、借地人側に契約違反がある場合は、立ち退きを求められる可能性があります。

また、契約期間の定めがある「定期借地権」の場合は、原則として契約の更新ができないため、期間満了時には土地を返還しなければなりません。

ご自身の借地権の種類を契約書でしっかり確認しておきましょう。

相続後に知っておくべき借地権のルール

知っておくべき借地権のルールとしては、下記のものがあります。

- 固定資産税の負担者は、土地・建物で異なる

- 増改築や売却には地主の許可と承諾料が必要

- 契約終了時は「更地返還」が原則

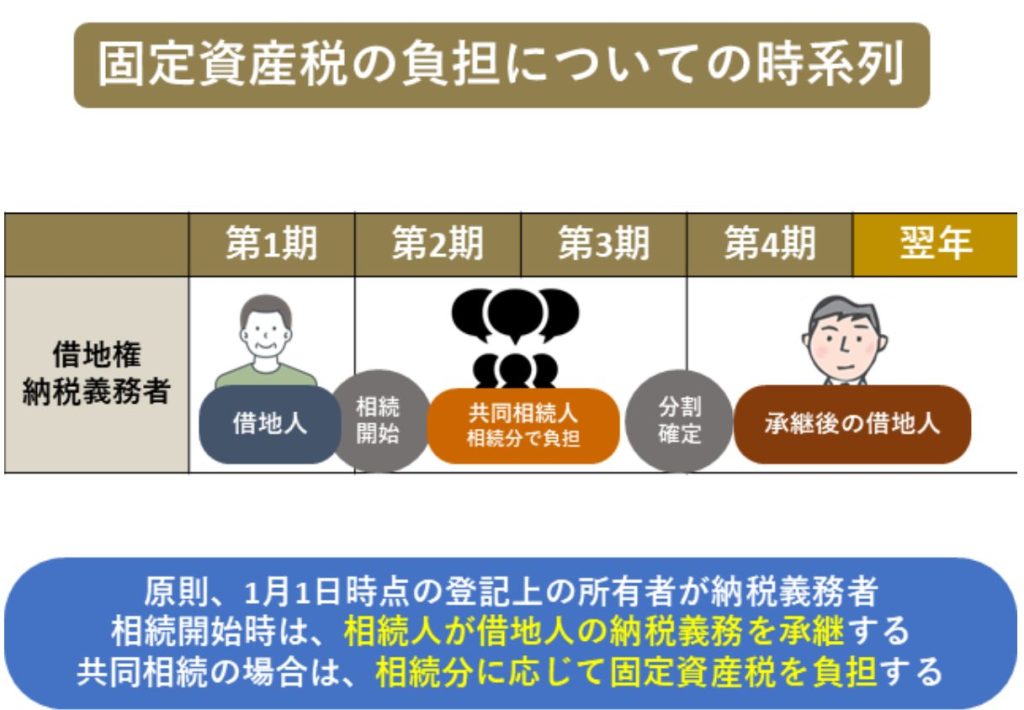

注意点①:固定資産税の負担者は、土地・建物で異なる

借地権の場合、建物の固定資産税は、借地人(相続人)が負担する必要があります。

※土地は、地主の所有権のため固定資産税の負担は不要です。

固定資産税の納税義務者は1月1日時点の登記上の所有者(地方税法第343条)ですが、相続が発生すると、納税義務は(共同)相続人に承継されます(地方税法第9条)。

名義変更の手続き前でも、固定資産税の納付義務は発生している点に注意が必要です。

遺産分割協議が整い新たな借地人が決まるまでは、代表者を決めて相続財産から固定資産税を負担しましょう(民法第885条)。

新たな借地人が確定したら、その後は新たな借地人が固定資産税の納税義務者となります。

なお、相続が開始した年の12月末日までに相続登記が完了しない場合は、「現所有者申告書」を市町村(東京23区は都税事務所)に提出する必要があります。

注意点②:増改築や売却には地主の許可と承諾料が必要

相続した借地権付き建物を増改築したり、第三者に売却したりする場合には、必ず事前に地主へ相談し、許可を得なければなりません。

無断で実行すると契約違反となり、最悪の場合、契約を解除される恐れがあります。

許可を得る際には、地主から承諾料の支払いを求められるのが一般的です。

承諾料の相場は、増改築の場合は更地価格の3%~5%程度、売却(譲渡)の場合は借地権価格の10%程度と言われています。

もし地主が承諾してくれない場合は、裁判所に申し立てを行い、地主の承諾に代わる許可を求める「借地非訟」という手続きもあります。

注意点③:契約終了時は「更地返還」が原則

土地の賃貸借契約の期間が満了し、契約を更新せずに終了させる場合は、借地上の建物を解体・撤去して更地の状態にし、地主に返還するのが原則です。

これを「更地返還義務」と呼びます。

建物の解体費用は、建物所有者である借地人が負担するのが基本です。

解体には相当な費用がかかるため、契約満了が近い場合は、事前に資金計画を立てておく必要があります。

ただし、地主との交渉次第では、建物を地主に買い取ってもらう「建物買取請求権」を行使できる場合もあります。

借地権の相続税評価額の計算方法

借地権も相続財産であり、一定以上の価値がある場合は相続税の課税対象となります。

借地権の相続税評価額を知るためには、2つのステップを踏む必要があります。

- 自用地の評価額を調べる

- 借地権割合を確認する

そして上記2つの数字を用いて、以下の式で計算します。

| 借地権の相続税評価額=自用地の評価額×借地権割合 |

ステップ1:自用地の評価額を調べる

まず、「自用地としての評価額」を調べます。

自用地とは、その土地が更地で所有権の場合の評価額を指します。

評価額の算出方法は、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。

- 路線価方式:主に市街地で用いられ、国税庁が公表する「路線価図」で、道路に面した土地の1㎡あたりの価格(路線価)を確認し、土地の面積を乗じて計算します。

- 倍率方式:路線価が定められていない地域で用いられ、土地の固定資産税評価額に、国税庁が定める一定の「評価倍率」を乗じて計算します。

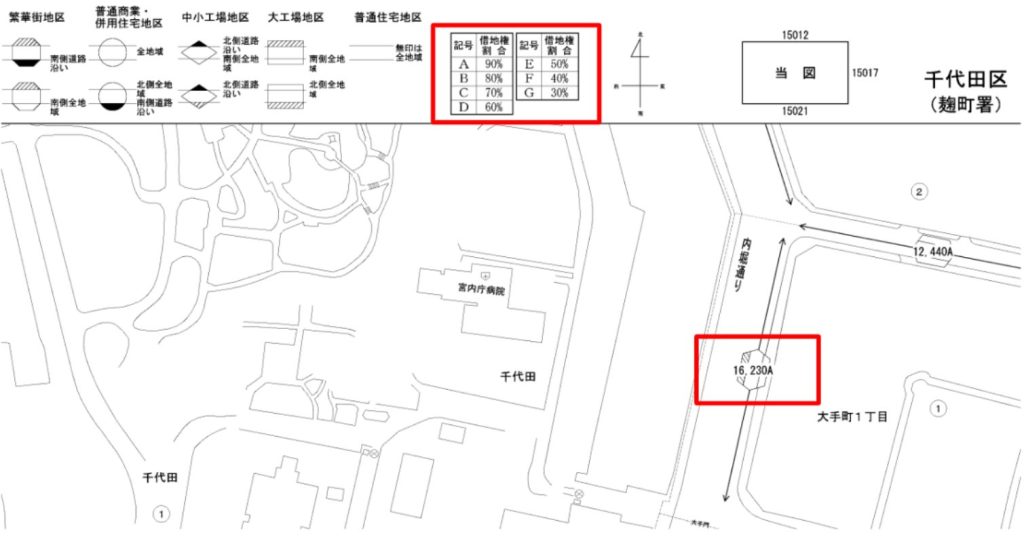

ステップ2:借地権割合を確認する

次に、国税庁の「路線価図」や「評価倍率表」で「借地権割合」を確認します。

借地権割合は、土地の利用価値のうち借地権が占める割合を示すもので、AからGまでのアルファベットで表示されています。

商業地や住宅地など、土地の利用価値が高いエリアほど借地権割合は高くなる傾向があります。

路線価図にアルファベットの記載がない地域の借地権割合は、原則として20%で計算します。

| 記号 | 借地権割合 |

| A | 90% |

| B | 80% |

| C | 70% |

| D | 60% |

| E | 50% |

| F | 40% |

| G | 30% |

「土地は借地、家は持ち家」の場合で相続する以外の5つの選択肢

ここまで借地権付き建物を相続する前提で話をしてきました。

しかし実際は、相続以外の選択肢を用いて物件を手放したり、「土地は借地、家は持ち家」の状態を解消したりする方法もあります。

土地は借地、家は持ち家の場合で相続する以外の選択肢としては、以下のものがあります。

- 借地権を売却する

- 地主から底地を買い取る

- 地主と協力して「同時売却」する

- 地主と「等価交換」する

- 相続放棄する

相続以外の選択肢①:借地権を売却する

相続したものの活用予定がない場合、借地権を売却して現金化するのも有効な選択肢です。

ただし、第三者への売却には地主の承諾と、一般的に「譲渡承諾料」の支払いが必要です。

売却方法には、まず①地主に買い取ってもらう交渉が考えられます。

それが難しい場合は第三者への売却となり、②買取業者に直接売却するか、③専門の仲介業者に買い手を探してもらうのが主な方法です。

ここで重要なのが、業者選びです。

「できるだけ安く仕入れたい」買取業者と、「できるだけ高く売りたい」売主様とでは、利益が相反します。

一方で、借地権専門の仲介業者は、高く売れるほど仲介手数料も増えるため、売主様と「高く売る」という目的を共有するパートナーとなります。

複雑な借地権売却で損をしないためには、売主様と同じ方向を向いて、豊富な専門知識で利益の最大化をサポートする仲介業者を選ぶことが不可欠です。

なお、当社センチュリー21中央プロパティーは借地権専門の不動産業者です。

一般的な仲介業者では、前述の通り仲介手数料が発生しますが、当社ではご相談から売却にいたるまで一切料金が発生しないシステムとなっております。

そのぶん手取りを増やすことが可能なため、「可能な限り高額で借地権を売却したい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

センチュリー21中央プロパティーなら【仲介手数料0円】で借地権売却! ≫

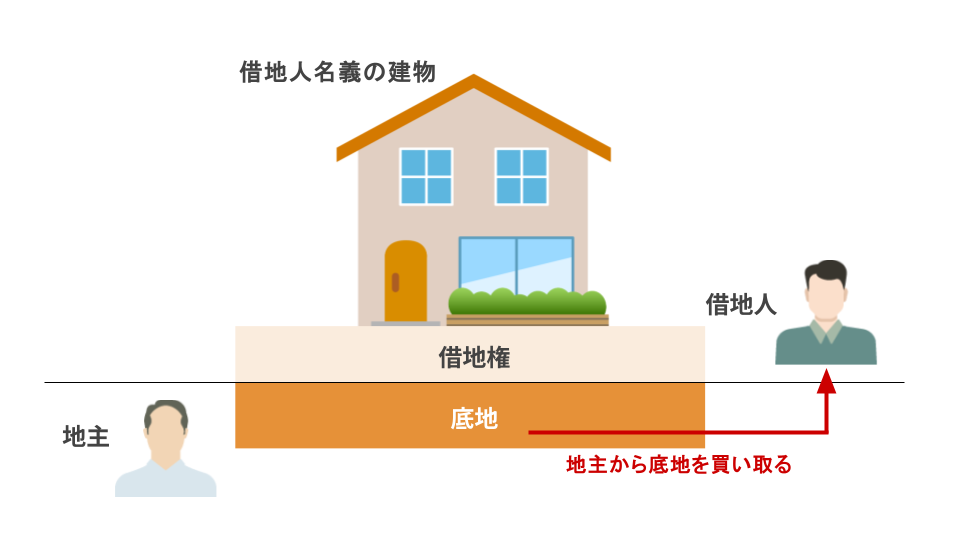

相続以外の選択肢②:地主から底地を買い取る

借地権の対象となっている土地(底地)を地主から買い取り、土地と建物の所有者を同一にすることで、借地権を消滅させる方法です。

底地を買い取れば、その土地は完全な所有権となり、増改築や売却などを地主の許可なく自由に行えるようになります。

これも地主との交渉が必要ですが、実現すれば権利関係の制約から解放されます。

相続以外の選択肢③:地主と協力して「同時売却」する

借地人と地主が協力し、借地権と底地権をセットにして「完全な所有権」として第三者に売却する方法です。

一般的に、土地は借地権や底地権の状態で別々に売るよりも、所有権としてまとめて売却したほうが高値がつきやすくなります。

売却によって得た代金を、地主と借地人で配分します。

売却を成功させるには、地主との良好な関係と協力が不可欠です。

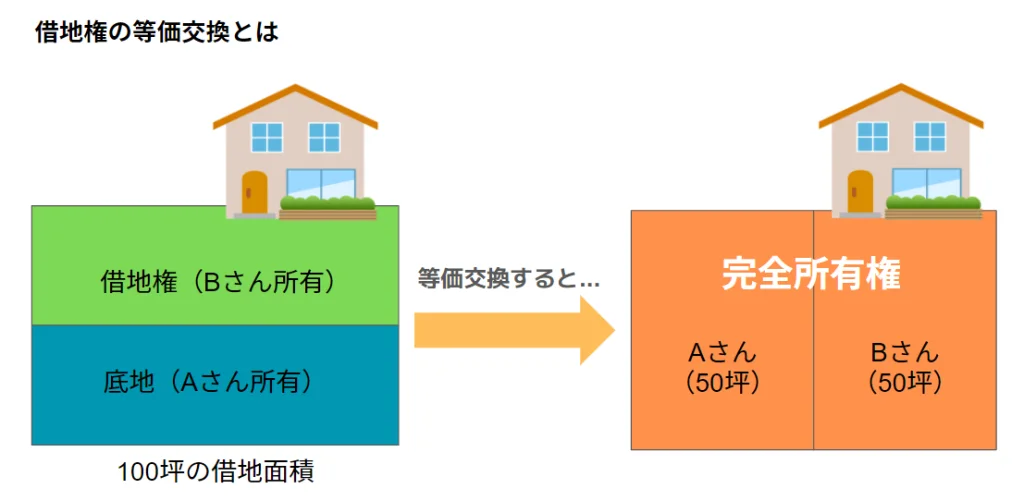

相続以外の選択肢④:地主と「等価交換」する

地主との交渉により、借地権と底地の一部を交換する方法です。

例えば、土地の一部を地主に返還する代わりに、残りの土地の底地を譲り受けるといった形が考えられます。

等価交換の大きなメリットは、土地を現金化することなく、新たな物件や資産を取得できる点です。

特に、不動産の価値が高騰している地域では、土地の価値をそのまま継続して利用できるため、大きな経済的利点があります。

また、税制面でも有利な面があることがあり、不動産の譲渡所得税等を回避できるケースがあります。

さらに、全体の取引コストが抑えられるため、借地人と地主の両方にとってメリットが大きい方法の1つです。

一方で、等価交換にはデメリットも存在します。

まず、地主との交渉が必要で、お互いの利害が一致しない場合は交渉が難航することがあります。

また、借地権の評価額を正確に算出する必要があり、その結果によっては交渉がまとまらない場合もあります。

さらに、等価交換により取得する物件が希望する条件と合致しない可能性もあります。

相続以外の選択肢⑤:相続放棄する

借地権を含むすべての相続財産について、相続する権利を放棄する方法です。

以下のような場合に検討されます。

- 被相続人に借金などのマイナスの財産が多い場合

- 相続する借地権付き建物が遠方にあり、管理が困難な場合

- 建物が著しく老朽化し、多額の解体費用が見込まれる場合

- 他の相続人とのトラブルを避けたい場合

注意点として、相続放棄はプラスの財産(預貯金など)も含め、すべての財産を放棄する手続きです。

借地権だけを選んで放棄することはできません。

手続きは、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

まとめ:借地権の相続は専門家への相談が解決の近道

土地は借地、家は持ち家の場合、相続時に地主や相続人とトラブルになりやすい傾向にあります。

円満な相続を実現し、ご自身の権利を適切に守るためには、早い段階で専門家に相談することが非常に重要です。

借地権の相続で以下のようなお悩みのある方は、借地権専門の不動産仲介会社「センチュリー21中央プロパティー」に、お気軽にご相談ください。

- 相続をきっかけに地主とトラブルになってしまった

- 相続した借地権を売却したい

- 相続した借地権の名義変更(相続登記)がまだ終わっていない

- 空き家のまま、地代と税金だけ払っている

この記事の監修者

税理士

税理士。東京税理士会品川支部所属。日本税務会計学会訴訟部門所属。福島健太税理士事務所代表。不動産デベロッパーから税理士に転身した経歴をもつ不動産と税のスペシャリスト。借地権を相続される方が相続税を、また相続した借地権を売却した際に発生する所得税について相談する税理士として多くの顧客を得る。趣味は釣り。